....

. ![]() Plus

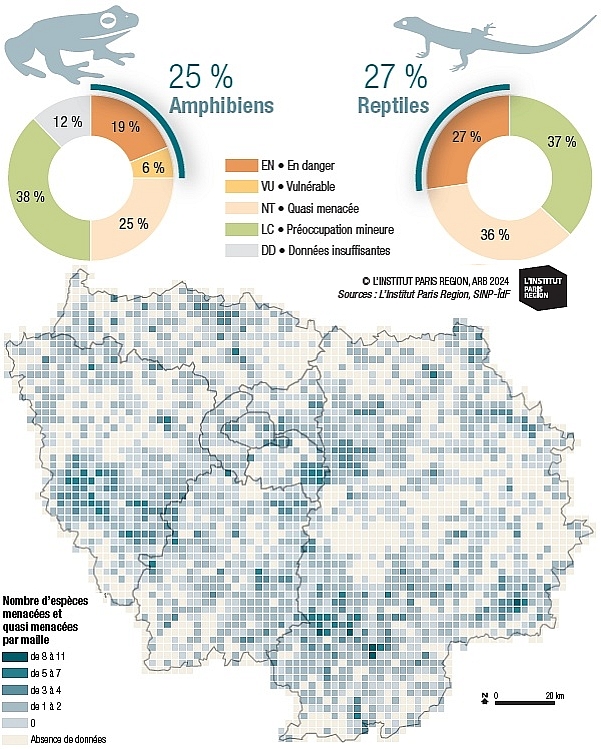

d'un quart des amphibiens et des reptiles

Plus

d'un quart des amphibiens et des reptiles

menacés d'extinction en Île-de-France

.

(1)

Les enjeux - Plus

de la moitié des espèces déjà menacées

ou en passe de l'être

Des habitats dans un état de conservation critique - Certaines

pratiques agricoles également responsables

...

La disparition des amphibiens et des reptiles témoigne de l'état

de santé inquiétant des mares, des mouillères, des

landes et des haies, refuges d'une biodiversité riche, mais souvent

méconnue. La nouvelle liste rouge régionale, réalisée

par l'Agence Régionale de la Biodiversité

en Île-de-France (ARB ÎDF) avec la Société Herpétologique

de France (SHF), vise à hiérarchiser les priorités

d'action

des politiques publiques, au moment où le nouveau SDRIF-E accroît

la protection des espaces naturels franciliens.

| Les enjeux | ||||||||||||||||||||

| Les conclusions de la nouvelle Liste rouge régionale sur les amphibiens et les reptiles sont très préoccupantes : 25 % des amphibiens et 27 % des reptiles sont aujourd’hui menacés d’extinction en Île-de-France. En cause, la disparition des milieux naturels – dont les zones humides –, la fragmentation croissante des paysages, l’émergence de maladies favorisées par l’activité humaine, et le réchauffement climatique. Le

groupe des Grenouilles vertes englobe plusieurs espèces

très difficiles à différencier. Les

amphibiens et les reptiles ont une biologie particulièrement

intéressante pour évaluer l’état de

conservation des milieux dans lesquels ils évoluent et,

à l’inverse, des territoires dont ils ont disparu. |

|

|||||||||||||||||||

| La Liste rouge régionale : un indicateur partenarial La

Liste rouge régionale des amphibiens et des reptiles d’Île-de-France,

établie selon la méthodologie appliquée depuis

près de 60 ans par l’Union internationale pour la

conservation de la nature (UICN), a mobilisé la Société

herpétologique de France (SHF), le Muséum national

d’Histoire naturelle (MNHN), l’Office national des

forêts (ONF), le Parc naturel régional de la Haute

Vallée de Chevreuse, les Départements de la Seine-et-Marne

et du Val-d’Oise, le CPIE* des boucles de la Marne, l’association

NaturEssonne, ainsi que de très nombreux experts et bénévoles. |

||||||||||||||||||||

| Les serpents victimes de leur mauvaise réputation La peur des serpents est encore aujourd’hui très répandue. Vestige de notre passé évolutif, cette crainte a autrefois conditionné la survie de nos ancêtres, mais perdure encore alors qu’ils ne représentent plus une menace sous nos latitudes. Qu’il s’agisse des vipères, tant redoutées, ou des couleuvres, très souvent confondues, les serpents ne sont pas appréciés, et les rencontres fortuites tournent encore souvent au drame, avec la mort de l’animal. Malgré leur protection intégrale depuis 2021, les vipères sont les premières cibles de ces destructions volontaires, alors qu’il s’agit d’animaux craintifs, qui préféreront toujours la fuite à la confrontation. Il est d’ailleurs difficile de trouver un seul cas documenté de décès lié à une morsure de vipère en France métropolitaine depuis 20 ans. Le développement d’un anti-venin efficace, l’amélioration de la prise en charge des patients, et la forte raréfaction des vipères ont définitivement écarté l’enjeu sanitaire qu’elles ont pu représenter à une époque. C’est pour éviter que ces rencontres ne se concluent par la mort d’un serpent que le réseau SOS Serpents a été créé. Actuellement implanté dans plusieurs régions, ce réseau de bénévoles se consacre à la médiation et, en dernier recours, à l’intervention pour assurer la sécurité des animaux et des personnes. L’objectif est de favoriser une coexistence pacifique entre les serpents et les êtres humains, en promouvant une meilleure compréhension de ces animaux fascinants, et en préservant leur rôle crucial dans les écosystèmes. |

||||||||||||||||||||

|

|

Plus de la moitié des espèces déjà menacées ou en passe de l'être | |||||||||||||||||||

|

Sur

27 espèces évaluées en Île-de-France,

sept (26 %) sont d’ores et déjà menacées

d’extinction et huit (30 %) quasi menacées. Les espèces

déjà menacées d’extinction se répartissent

en deux catégories bien distinctes : les espèces

en danger [EN], qui risquent de disparaître à

moyen terme, et celles vulnérables [VU]. En dehors

de ces deux catégories, on retrouve également les

espèces quasi menacées [NT], qui subissent

des pressions importantes et pourraient, lors de la prochaine

actualisation de l’évaluation – tous les cinq

à dix ans –, rejoindre le groupe des espèces

menacées. Le reste des espèces est réparti

entre le statut préoccupation mineure [LC], qui

indique que, dans l’immédiat, il n’y a pas

d’enjeu urgent à leur conservation, et le statut

données insuffisantes [DD], qui s’applique

lorsque les connaissances, sont trop lacunaires pour évaluer

l’état de conservation de manière objective. Des habitats dans un état de conservation critique L’Île-de-France, région la plus urbanisée de France, avec 21 % d’espaces urbanisés (2), est confrontée à des défis écologiques majeurs en raison de cette urbanisation. Ce niveau d’artificialisation, d’autant plus prononcé sur le territoire de l’agglomération parisienne, a un impact significatif et durable sur les écosystèmes, mettant en péril les populations d’amphibiens et de reptiles par la destruction directe et la fragmentation de leurs habitats. Entre 2000 et 2017, on estime que 47 % des surfaces des milieux herbacés humides ont disparu. Il en va de même pour les milieux herbacés calcaires (- 42 %), les landes (- 21 %) et les prébois calcaires (- 25 %) : des milieux à fort intérêt écologique, qui hébergent de nombreuses espèces patrimoniales pour la région (3). Ces espaces de nature sont indispensables aux espèces qui leur sont inféodées. Leur destruction équivaut à une disparition pure et simple des populations qu’ils abritent. C’est d’ailleurs la principale cause de disparition de la biodiversité à l’échelle mondiale (4). Cette disparition est d’autant plus rapide que la fragmentation importante du paysage francilien empêche la dispersion des individus face à une perturbation, et limite les possibilités de recolonisation de sites éventuellement restaurés. Les capacités de dispersion des amphibiens et des reptiles sont particulièrement faibles et facilement entravées par des ruptures d’origines anthropiques. Ainsi, un Alyte accoucheur, dont la distance maximale de dispersion est d’environ 500 mètres, sera entravé si une route barre son chemin. Une Vipère aspic, dont la distance maximale de dispersion est d’un peu plus de 700 mètres, ne pourra pas les parcourir si elle ne bénéficie pas d’une couverture végétale suffisante pour la protéger des prédateurs (5). Le manque de sanctuarisation des habitats des amphibiens et des reptiles les expose d’autant plus à des destructions lors de projets d’aménagement. Même si ces derniers sont soumis à l’application de la séquence Éviter-Réduire-Compenser (ERC), de nombreuses lacunes sont encore constatées. L’évitement et la réduction restent marginaux dans les projets, et la compensation est souvent déficiente, loin de permettre une équivalence avec ce qui a été détruit, en surface, en qualité et en temporalité. Les causes sont multiples, mais on peut relever le manque d’exhaustivité des inventaires sur ces espèces lors du diagnostic – en particulier pour les reptiles –, l’absence de fonctionnalité des ouvrages créés pour la compensation : mares à sec trop tôt, haies non stratifiées…, ou le recours à des déplacements de populations, souvent peu concluants dans le cas des amphibiens et des reptiles. Certaines pratiques agricoles également responsables L’agriculture couvre près de 50 % de la surface de l’Île-de-France. Elle se caractérise par une majorité de grandes cultures – 92 % de la surface agricole utile –, souvent utilisatrices d’intrants. Ce modèle agricole à haut rendement s’est imposé au détriment d’éléments fixes du paysage, tels que les mares, les fossés, les bosquets et les haies. La mécanisation progressive de l’agriculture et l’abandon du travail animal ont entraîné le déclin des prairies permanentes et des mares utilisées autrefois pour abreuver le bétail, et la reconversion de nombreux milieux naturels jadis préservés. Même les habitats naturels peu productifs, comme les marécages, ont été convertis pour la culture de peupliers, notamment en fond de vallée, privant les amphibiens de leurs nurseries. Ces changements profonds du paysage agricole ont eu un impact important sur la biodiversité locale, mettant en péril nombre d’espèces, au-delà des amphibiens et des reptiles. La spécialisation agricole a entraîné la destruction de micro-habitats naturels au sein des parcelles, au détriment d’habitats précieux et uniques, comme les mouillères, encore aujourd’hui comblées par méconnaissance de leur rôle crucial dans la préservation de la biodiversité. De même, les pâtures et leurs points d’eau, autrefois essentiels pour le bétail, étaient des lieux de vie pour des espèces adaptées à ces environnements fortement piétinés. C’est notamment le cas pour le Sonneur à ventre jaune, qui a quasiment disparu de la région. L’effacement ou la détérioration des éléments linéaires du paysage, tels que les chemins enherbés et les lisières, a entraîné une réduction des corridors permettant aux espèces de circuler au sein d’une matrice paysagère dominée par les grandes cultures. Or, ces éléments sont doublement vitaux pour les amphibiens et les reptiles, qui les utilisent pour leurs déplacements, et y accomplissent une part essentielle de leur cycle de vie. Les amphibiens y trouvent des refuges hivernaux et des ressources alimentaires entre les périodes de reproduction, tandis que les reptiles profitent de la présence des rongeurs et autres ravageurs des cultures. En l’absence de ces corridors écologiques, les déplacements des espèces, de même que leur accès à la nourriture et aux abris, sont limités, et leur capacité à survivre et à se reproduire est sérieusement compromise. En milieu agricole aussi, il est urgent de renforcer les continuités écologiques, en augmentant la densité et le linéaire des haies champêtres, en créant des habitats favorables et en accompagnant les agriculteurs vers des pratiques agroécologiques : non-labour, associations et rotations culturales, réduction de la taille des parcelles… (1)

Union internationale pour la conservation de la nature (UICN),

2015. |

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||