![]() Exposition

Paris Animal

Exposition

Paris Animal

Histoire et récits d’une ville vivante

(1) Avant-propos

L’animal

aux fondements de Paris

Loups,

chevaux, vaches, moutons, mésanges, fouines, faucons, girafes,

brochets, cerfs… cette manifestation croise le bestiaire grand-parisien

aux lieux qui lui sont dédiés tels que zoo, ménagerie,

jardin d’acclimatation, volière, aquarium, abattoir,

mais aussi aux dessins des édifices,

de l’espace public et aux tracés du grand territoire : ornementation

des édifices religieux et domestiques, pavillon de chasse, tracés

forestiers, cirques, hippodromes, écuries… jusqu’à

l’émergence d’une architecture animaliste

et d’une ville qui accueillent

la faune domestique et sauvage : façade à insectes, nouvelle

gestion des fleuves, des parcs... Suivant un déroulé

chronologique, l’exposition guide le visiteur au travers de 44 récits,

sondages dans le temps long de l’histoire

de la ville illustrant des basculements et des continuités qui

structurent l’histoire animale de la capitale…

| Avant-propos | |||||||||||||||||||||||||||||||

| … Le roi tué par un cochon, Les loups sont entrés dans Paris, La ville aux 80 000 chevaux, Au menu du siège de Paris, Transhumances en Île-de-France… autant d’épisodes qui, en observant les lieux de partage entre l’humain et l’animal, qu’ils soient l’expression de tension, de collaboration ou de domination, font entrevoir ce que pourrait être la construction d’une ville vivante. Cette manifestation propose de construire une histoire animale de Paris en articulant deux principaux objectifs. D’une part, il s’agit de rendre visibles le rôle et la place des bêtes dans l’histoire de la ville, et de révéler que ce sont aussi les vaches, les mésanges, les loups, les fouines, les faucons, les girafes, les chevaux, les brochets et les cerfs qui ont fait le Paris d’aujourd’hui. Alors que les animaux ont longtemps été effacés ou minorés des récits dominants, l’histoire que nous campons tente de mettre en lumière ce que la présence animale a généré dans la capitale. En

menant cette enquête sur le temps long, en observant les

lieux de partage entre l’humain et l’animal, qu’ils

soient l’expression de tension, de collaboration ou de

domination, il s’agit de dégager des indices pour

imaginer ce que pourrait être un Paris à même

de créer une altérité avec l’animal.

La longue histoire de l’animal dans la ville, celle des

rôles qu’il a endossés, des lieux qu’il

a habités et façonnés, de la place qu’il

a pu prendre ou qu’il a dû laisser, cette histoire

des modes de cohabitation entre l’humain et l’animal

qui en découlent, nous offre une matière précieuse

pour identifier les freins et les leviers à activer aujourd’hui

en vue de penser les conditions de leur coexistence dans la

capitale. Le

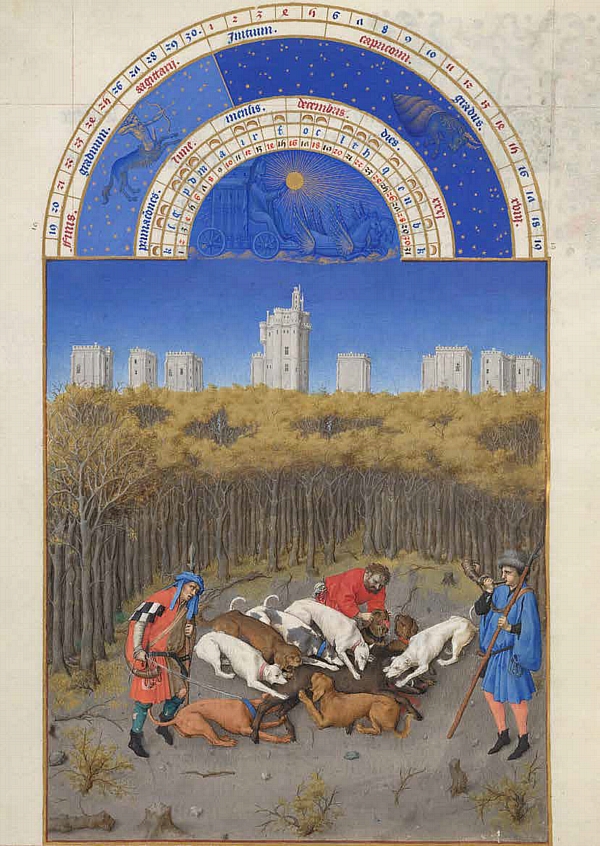

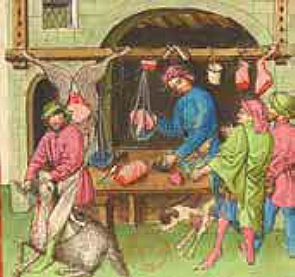

mois de décembre, enluminure, in Les Très

Riches Heures du duc de Berry, |

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| L’animal aux fondements de Paris | |||||||||||||||||||||||||||||||

Tarvos Trigaranus - taureau aux trois grues -, divinité gauloise, bas-relief, du bloc 4 du pilier des nautes, Ier siècle © Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, dist. RMN-GP |

|

Nombre d’événements rendent compte des relations de cohabitation entre l’humain et l’animal dans le Paris galloromain et médiéval. Quels rôles ont les animaux dans la grande comme dans la petite histoire de Lutèce, puis du Paris médiéval ? Quelles typologies architecturales, quels dispositifs spatiaux, quelles organisations urbaines cette cohabitation humaine et animale a-t-elle générés ? Quelle est cette ville marquée par des animaux dont on se nourrit et se protège, avec lesquels l’on travaille et collabore parfois ? Une présence animale qui, bien que le plus souvent sous contrôle humain, demeure indissociable de son caractère sauvage, tant sur le territoire urbain que dans l’espace domestique. Lutèce animale Au Ier siècle, le pilier des Nautes est érigé au port de Lutèce par les bateliers de la Seine, en hommage à l’empereur romain Tibère, et à Jupiter. Dans sa partie haute, trois grues préviennent le dieu taureau Tarvos Trigaranus de l’approche du dieu Esus, venu pour l’emporter. Parmi d’autres divinités des panthéons celtique et romain, un bas-relief de Cernunnos à cornes de cerf orne le piler. Témoignant de l’importance de l’animal dans la mythologie gauloise du peuple des Parisii, le plus ancien monument de Paris est le marqueur d’une transcendance de l’humain à l’animal à l’époque gallo-romaine. La force humaine face à la bête féroce Les Arènes de Lutèce, construites à la fin du Ier siècle par les Romains sur la montagne Sainte-Geneviève, peuvent accueillir jusqu’à 17 000 personnes : Lutèce compte 20 000 habitants à cette époque. S’y tiennent des venationes, combats entre animaux sauvages ou entre bêtes et gladiateurs : bestiarii et venatores. Sangliers, cerfs mais aussi, en certaines occasions, ours, tigres et lions sont lâchés dans l’arène. On recherche alors les animaux les plus exotiques à travers toutes les régions de l’Empire, pour des spectacles fastueux s’achevant par leur mise à mort. L’Homme affirme ainsi sa force face à l’animal dans ce qu’il a de plus bestial et de plus sauvage. Si, au début du Ve siècle, les combats de gladiateurs sont définitivement interdits, les chasses d’amphithéâtre se poursuivront néanmoins jusqu’au VIe siècle environ. Dans la maison antique Qu’il soit élevé pour nourrir la famille - porcs, chèvres, moutons - ou destiné à lui tenir compagnie - majoritairement des chiens -, l’animal occupe une place centrale dans la maison et la vie quotidienne. Certains artefacts en témoignent : empreintes d’animaux, fresques, mosaïques, bas-reliefs, ossements, jeux ou encore ornements illustrent la dimension symbolique des bêtes, porteuse du dialogue entre l’humain et le monde sacré des dieux. |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Statuette de canard dans une nacelle en terre cuite blanche, trouvée dans une tombe d’enfant de la nécropole de la rue Pierre-Nicole et de Port-Royal - dite du sud-est -, Ier-IIe siècle © Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

Le prince Philippe tué par un cochon, enluminure, in Grandes Chroniques de France, 1332-1350 © British Library/ Bridgeman Images |

Dispositif

de piège à loups, enluminure, |

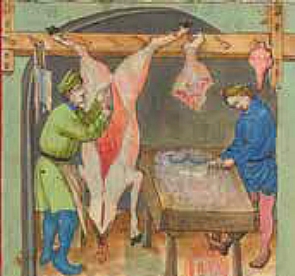

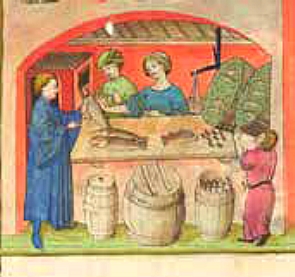

Le roi tué par un cochon En 1131, le jeune roi Philippe de France, fils aîné de Louis VI le Gros, se déplaçant à cheval dans les rues étroites de Paris, percute un cochon domestique et meurt quelques heures plus tard. Le récit de cet événement tragique renseigne sur la présence, parfois informelle et peu maîtrisée, du porc dans la ville au Moyen Âge. L’accident royal accentue la volonté des autorités municipales de légiférer contre la divagation des porcs dans l’espace public et, plus largement, d’y réglementer la présence animale. Les nombreux textes de loi qui se succèdent sont cependant peu respectés, jusqu’aux législations plus sévères mises en place au milieu du XVIe siècle, qui auront finalement raison du vagabondage des animaux. Viandes et poissons au Moyen Âge Dans le Paris médiéval, les animaux, sauvages ou domestiqués, sont partout. Les défrichements, qui ne cessent de réduire la part des forêts environnantes à partir du XIe siècle, entraînent un essor de l’élevage. L’animal fait partie de l’alimentation : on consomme surtout moutons et bœufs, mais aussi, plus occasionnellement, porcs, lapins, poulets, canards colverts et même chats et chiens. Les boucheries ont un rôle déterminant. L’observation de leur implantation au Moyen Âge fait apparaître des positions remarquables et remarquées dans la ville, comme celle de la Grande Boucherie de Paris, fondée au début du XIIe siècle près du Châtelet. C’est également au XIIe siècle que les bouchers parisiens se regroupent en corporation pour bénéficier de privilèges fiscaux. Au XIVe siècle, on abat chaque mois près de 2 500 bœufs pour une population qui avoisine les 200 000 habitants. Par ailleurs, la capitale médiévale est un lieu de commerce important du poisson, qui fait partie de l’alimentation des Parisiens. On trouve notamment dans leurs assiettes harengs, merlans et morues, et, de façon plus ponctuelle, anguilles, soles, turbots ou grondins en provenance des mers et des rivières. La

chasse au cerf, enluminure, in Horae ad usum romanum, Les loups sont entrés dans Paris La capitale fortifiée est fragilisée dans la première moitié du XVe siècle par la guerre de Cent Ans, les famines et les épidémies. Profitant de cette vulnérabilité, les loups pénètrent dans la ville au travers de brèches dans les fortifications laissées à l’abandon. Leurs incursions sont violentes et parfois spectaculaires. Le loup se déplaçant souvent en meute, l’humain doit faire face à une horde de bêtes agiles, voraces et intelligentes, qui s’aventurent au plus près des habitations. Plusieurs événements dans la capitale suscitent la terreur. Afin d’y remédier, le roi Charles VII recourt alors à des méthodes déjà explorées, comme l’emploi de louvetiers dans les forêts royales ou la prime accordée à quiconque abat un loup ou une louve : prime de 5 sous par bête à Paris au XVe siècle. Mais, dans les années 1430, les attaques de loups sont de plus en plus fréquentes : à titre d’exemple, au cours de la dernière semaine du mois de septembre 1439, quatorze personnes sont dévorées par des loups à Paris. En effet, une meute particulièrement féroce, menée par un loup sans queue que les Parisiens nomment Courtaud, sévit entre Montmartre et la porte Saint-Antoine. Un groupe d’habitants parvient finalement à acculer les bêtes devant Notre-Dame et les tue à coups de pierres. Enluminures

du Tacuinum Sanitatis, traité de santé et d’hygiène

rédigé par ibn bûtlan De la chasse à l’ours à la chasse au cerf De l’époque gallo-romaine au haut Moyen Âge, le cerf est un gibier méprisé au profit d’animaux féroces comme l’ours et le sanglier. Mais, à partir du XIVe siècle, les affrontements entre l’homme et la bête sauvage, le corps-à-corps que supposent ces combats violents, tombent en disgrâce et ne sont plus l’expression de la puissance du chasseur. La chasse au cerf prend dès lors l’avantage, engageant une relation plus distanciée et sous contrôle avec l’animal traqué, qui permet à l’homme de rester noble et digne. À partir du XVe siècle, les forêts domaniales sont aménagées pour la chasse à courre, préfigurant une domestication du territoire. |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||