.......

![]() Film

La Fabrique des Pandémies

Film

La Fabrique des Pandémies

de

Marie-Monique Robin

Production

: filmer en temps de pandémies

- Les

lieux de tournage : 8 pays, 4 continents

Sur la piste : la comédienne et la journaliste - Le

film et ses intentions : Vers une épidémie de pandémies

?

Marie-Monique Robin

L’idée

de ce film est née après la lecture d’un article publié

dans le New York Times le 28 janvier 2020 et intitulé We made

the coronavirus epidemic. À partir de février 2020,

je suis entrée en relation virtuelle - confinement oblige - avec

62 scientifiques internationaux de différentes disciplines - virologues,

parasitologues, écologues, épidémiologistes, mathématiciens,

démographes, ethnobotanistes, médecins,

vétérinaires… - qui ont identifié, documenté

et expliqué le cocktail favorisant la création de ce qu’ils

appellent les territoires d’émergence

des maladies infectieuses. De nombreuses activités humaines

provoquent le dysfonctionnement des services écosystémiques,

ce qui menace la santé des humains, des animaux et des plantes.

Marie-Monique Robin

| Production : filmer en temps de pandémies | ||||||||||||||||||||||||

| Disons-le clairement : en pleine pandémie la production de La Fabrique des Pandémies tient du miracle ! Débuté au Mexique, au printemps 2021, le tournage s’est étiré jusqu’à la fin février 2022, balotté par les vagues épidémiques, confronté aux suppressions de lignes aériennes, aux restrictions de circulation et autres règlementations illisibles que toutes les bureaucraties du monde se sont empressées de publier, de sophistiquer et d’amender à loisir. Ajoutons une guerre civile - en Éthiopie -, et un cyclone, à Madagascar : chacun des déplacements a été repoussé une ou plusieurs fois, si bien que l’achèvement du film a pris la forme d’une véritable course contre la montre. Pourtant, à rebours des pratiques qu’a encouragées la pandémie - le montage d’images sous-traitées à des équipes locales -, pour ce film, la production a tenu à envoyer son propre personnel technique jusque dans les zones les plus reculées. Il ne suffit pas en effet de simplement recueillir des images et du son, mais d’exercer un regard sur le monde, et d’y situer des personnages qui - quoique scientifiques - ne sont pas de purs esprits. Un tel projet repose sur la cohésion et la qualité d’une même équipe technique. Afin de mettre en valeur des paysages rares, cette équipe comprenait un excellent droniste, muni de plusieurs appareils aux performances différentes. Afin de varier les prises de vues et de saisir l’expression spontanée des personnages en situation, elle comprenait également un deuxième chef opérateur rompu aux prises de vues en mouvement. Ajoutons les dessins signés Valentine Plessy, dont le trait précis mais jamais chirurgical restitue la fragilité et la chatoillance des animaux, si discrets héros du film. Un film d'utilité publique La Fabrique des Pandémies se fonde sur le livre écrit par la réalisatrice Marie-Monique Robin - avec la contribution de Serge Morand -, pour lequel elle a interviewé en visio-conférence une soixantaine de chercheurs et de chercheuses sur les cinq continents. Publié aux Éditions La Découverte et vendu à plus de 50 000 exemplaires, l’ouvrage a été réédité chez Pocket avec une postface inédite sur la question spécifique de l’émergence de la Covid-19. Au moment où se dessinait le projet d’un film, le livre n’a pas seulement fourni un texte-guide, mais de multiples contacts indispensables. Parmi eux, les premiers partenaires de la trentaine d’institutions et associations qui ont finalement soutenu la production : l’Unesco, l’Office Français de la Biodiversité, les principaux organismes de recherche français - IRD, Cirad, INRAE, Muséum d’histoire naturelle -, l’Institut de médecine tropicale et publique de Bâle, ou l’Université Emory (Atlanta). Tous se retrouvent dans ce discours pourtant très argumenté, mais jusqu’ici peu entendu ou mal écouté, qui établit des liens entre le respect de la biodiversité et notre santé. Autour de ce noyau très informé, se sont regroupés plusieurs fondations, des collectivités, des associations, des entreprises, sensibles à cette cause essentielle… on ne peut les citer tous (voir liste ci-contre), comme on ne peut citer les presque 4000 souscripteurs - parmi lesquels de nombreux lecteurs du livre - qui ont contribué au financement citoyen du film. Parmi les chaînes francophones, pour engager cette production compliquée M2R Films a obtenu la confiance de Ushuaïa TV, chaîne de l’écologie, de la RTS, de la RTBF et de France TV Outre-Mer, qui a déjà diffusé en octobre dernier un reportage de 30 minutes consacré au même sujet, sous le titre Guyane : Une seule santé. En fonction de leurs programmes, ces différentes chaînes diffuseront le film pour marquer le 22 mai 2022, journée internationale de la biodiversité. Un large partenariat financier et instituionnel |

|

|||||||||||||||||||||||

| Fiche technique Film documentaire autoproduit de 100 minutes - tournage 4K - 16/9 |

||||||||||||||||||||||||

|

Réalisation : Marie-Monique Robin Avec: Juliette Binoche Montage : Benoît Alavoine Musique : Émily Loizeau |

Production

: M2R Films Presse : Agence F Post-production : Shaman-Labs Version française et version anglaise |

|||||||||||||||||||||||

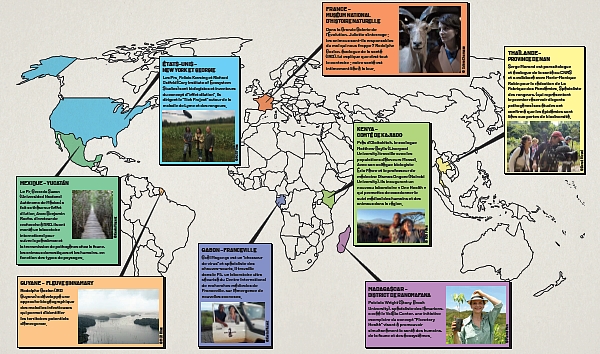

| ........ Les lieux de tournage : 8 pays - 4 continents |

||||||||||||||||||||||||

| Mexique - Yucatán Le Pr. Gerardo Suzan (Universidad Nacional Autónoma de México) a fait sa thèse sur l’effet dilution. Avec Benjamin Roche, directeur de recherche à l’IRD, ils ont monté un laboratoire international pour suivre la prévalence et la transmission de pathogènes chez la faune, les animaux domestiques et les humains, en fonction des types de paysages. © Kevin Vincent Guyane - Fleuve Sinnamary Rodolphe Gozlan (IRD Guyane) a développé une approche biogéographique des maladies infectieuses qui permet d’identifier les territoires potentiels d’émergence. © M2R Films États-Unis - New York et Géorgie Les Prs. Felicia Keesing et Richard Ostfeld (Cary Institute of Ecosystem Studies) sont biologistes et inventeurs du concept d’effet dilution. Ils dirigent le Tick Project autour de la maladie de Lyme et des rongeurs. © M2R Films France - Muséum national d'Histoire naturelle Dans la Grande Galerie de l’Évolution, Juliette s’interroge : les animaux sont-ils responsables du mal qui nous frappe ? Rodolphe Gozlan, écologue de la santé (IRD), lui explique que c’est tout le contraire : notre santé est intimement liée à la leur. © Solène Charrasse Thaïlande - Province de Nan Serge Morand est parasitologue et écologue de la santé au CNRS et a collaboré avec Marie-Monique Robin pour la rédaction de La Fabrique des Pandémies. Spécialiste des rongeurs, - qui représentent le premier réservoir d’agents pathogènes - ses études ont confirmé que les épidémies sont liées aux pertes de biodiversité. © Benoît Ricard Madagascar - District de Ranomafana Patricia Wright (Stony Brook University), spécialiste des lémuriens, a créé le ValBio Center, une initiative exemplaire du concept Planetary Health visant à promouvoir simultanément la santé des humains, de la faune et des écosystèmes. © Pierrot Men |

Gabon - Franceville Gaël Maganga est un “chasseur de virus” et spécialiste des chauves-souris. Il travaille dans le P4, un laboratoire ultra sécurisé du Centre International de recherches médicales de Franceville, sur l’émergence de nouvelles zoonoses. © Kevin Vincent Kenya - Comté de Kajiado

Près d’Oloitokitok, le zoologue Matthew Baylis (Liverpool

University) travaille avec les populations d’éleveurs

Massaï. Avec son collègue biologiste Éric Fèvre

et le professeur de médecine Dismas Ongore (Nairobi University),

ils inaugurent un nouveau laboratoire One Health qui

permettra de coordonner le suivi médical des humains et

animaux dans la région. ©

M2R Films |

|||||||||||||||||||||||

| Sur la piste : la comédienne et la journaliste |

||||||||||||||||||||||||

©

Pierrot Men

©

Pierrot MenJ’ai souhaité faire ce chemin de connaissance proposé par Marie-Monique car nous avons toutes deux conscience de l’urgence de notre situation actuelle, de notre fragilité, mais aussi de notre potentiel de retournement. Pour comprendre comment nous sommes reliés à ce virus, comment il est apparu et comment le prochain peut être évité, nous avons besoin d’écouter les scientifiques qui, par leurs travaux, nous montrent que nous avons les solutions en mains. .......  ©

M2R Films

©

M2R Films

Une seule santé, c’est la réponse que scientifiques et organisations internationales proposent face à cette menace : une conception globale de la santé à l’interface hommes-animaux-écosystèmes, qui met en cause la place des humains sur la planète et notre économie reposant sur l’exploitation irraisonnée des ressources naturelles et la globalisation effrénée des échanges. |

Il faut s’en convaincre : si les animaux disparaissent, nous disparaissons aussi (Rodolphe Gozlan). La protection de la biodiversité n’est pas un geste de bonté, de douceur ou d’esthétisme : c’est une question de survie, qui doit être placée dans l’opinion au même niveau d’urgence que la réduction des émissions de GES. Consciente de cet enjeu, Juliette Binoche prête bénévolement au film sa notoriété, son talent et - sur un sujet aussi grave - un peu de légèreté. Dans leurs pas nous partons à la rencontre des chercheurs et des populations, sur quelques-uns des territoires les plus riches de cette précieuse biodiversité : l’Amazonie en Guyane, Madagascar, la forêt équatoriale du Gabon, les régions tropicales comme la Thaïlande ou le Mexique, mais aussi les États-Unis, où prolifère la maladie de Lyme. Le livre de Marie-Monique en main, Juliette s’est initiée au vocabulaire de l’écologie de la santé, et y introduit le spectateur à son tour : réservoirs du virus pour parler des chauve-souris et des rongeurs, hôtes intermédiaires comme la civette ou le cochon. Nous pénétrons le monde de la biologie et de l’écologie, où l’on s’émerveille des capacités singulières de la tique ou du moustique. Jusqu’à comprendre qu’ abattre un arbre en forêt peut provoquer une maladie à l’autre bout du monde, selon les mots de Rodolphe Gozlan. L’effet dilution, antidote des zoonoses Si la destruction des milieux naturels est dangereuse pour notre santé, au contraire la biodiversité contribue à la protéger, grâce à un mécanisme qu’ont mis au jour Richard Ostfeld et Felicia Keesing : l’effet dilution. Ce couple de chercheurs américains travaille depuis trente ans sur la maladie de Lyme. Ils ont identifié qu’aux États-Unis, la souris à pattes blanches est le réservoir de la bactérie qui infecte les tiques, puis les humains. Or, quand on fragmente une forêt, par la réduction de leur espace vital, on en chasse les renards et autres prédateurs. De même, certaines familles de rongeurs, dits spécialistes car ils sont liés à des niches écologiques précises, sont voués à disparaître. La place est libre, pour le plus grand bonheur des souris à pattes blanches, qui se mettent à proliférer. Quand la biodiversité animale est riche, le risque qu’une tique soit infectée lors d’un repas sanguin est dilué. En revanche, quand on casse l’équilibre naturel entre les espèces, ce risque augmente. Les maladies infectieuses apparaissent là où la biodiversité décline, résume Felicia Keesing. Une seule santé Pour prévenir les catastrophes annoncées, les scientifiques proposent de développer un nouveau paradigme, baptisé One Health - Une seule santé. Soutenue par l’ONU, cette approche vise à sortir de la logique des silos, en décloisonnant les disciplines pour mieux saisir les liens qui unissent la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes. Autrement dit : une démarche globale de santé, qui unit sur le terrain les efforts des vétérinaires, des médecins, ou des biologistes, mais aussi des communautés locales, en s’appuyant sur les savoirs traditionnels : comme le montre le film chez les Massaïs au Kenya. Complémentaire de One Health, l’approche Planetary Health - La santé planétaire - intègre aussi le dérèglement climatique, la production durable d’aliments, ou la réduction de la pauvreté. Elle concerne toutes les activités humaines, systématiquement examinées sous le prisme de leur impact sur les limites planétaires, les écosystèmes et la santé globale, comme le film le montre à Madagascar. Tout est lié, explique le vétérinaire Jakob Zinnstag, pour éviter les prochaines pandémies, il faut reconnecter la santé des écosystèmes, des animaux - sauvages et domestiques - et des humains. |

|||||||||||||||||||||||

| Le film et ses intentions - Vers une épidémie de pandémies ? |

||||||||||||||||||||||||

Préserver la biodiversité, c’est protéger notre santé © M2R Films |

Quelles sont les zones à risque où pourrait émerger une maladie contagieuse et totalement inconnue ? C’est la question que l’OMS posait en 2018 à la communauté scientifique, en fournissant une liste de cinq maladies virales apparues récemment, comme Ebola, Zika ou Nipah. À la tête d’une équipe pluridisciplinaire basée en Guyane, le chercheur Rodolphe Gozlan (IRD) a identifié les facteurs récurrents de ces émergences : la déforestation, des extrêmes climatiques, ou l’urbanisation. Puis, il a fait mouliner toutes ces données à l’échelle mondiale. Deux zones à risque se sont clairement dessinées : la région de Wuhan en Chine, et le sud de l’Ouganda. L’étude a été bouclée en septembre 2019, deux mois avant le premier cas de COVID 19 détecté à... Wuhan. Ce n’est pas de la divination, mais de la science ! Cette science porte un nom : l’écologie de la santé, qui fait converger des disciplines, comme la parasitologie, la virologie, la médecine humaine et animale, ou l’anthropologie, dans le but de comprendre l’émergence de nouvelles maladies infectieuses. Et pour cause : depuis une trentaine d’années, leur nombre a explosé. Alors que l’OMS en comptait une tous les quinze ans jusqu’en 1970, le rythme se situe aujourd’hui entre une et cinq émergences par an. À 70%, il s’agit de zoonoses, c’est-à-dire des maladies présentes chez les animaux avant de se transmettre et de se développer chez les humains. Quels sont les mécanismes à l’œuvre ? C’est à cette question que La fabrique des pandémies répond, en donnant la parole à une douzaine de scientifiques, qui nous mettent en garde : si nous continuons de détruire les écosystèmes, nous connaîtrons une ère d’épidémie de pandémies, pour reprendre les mots du parasitologue Serge Morand (CNRS), l’un des pionniers français de l’écologie de la santé. Le boomrang animal Le cocktail qui favorise les émergences de maladies infectieuses est bien identifié et documenté. Pratiquée à large échelle dans les pays du Sud, la déforestation vise à implanter des monocultures d’exportation : soja qui nourrira les élevages industriels européens, ou palmiers à huile destinés à remplir les réservoirs de nos voitures. À l’heure de la globalisation des échanges, il faut développer le réseau routier, étendre les retenues d’eau et les exploitations minières, accélérer l’urbanisation, partout grignoter et fragmenter les forêts et espaces naturels, pour favoriser la mobilité de milliards d’humains, d’animaux et de marchandises tout autour de la planète. Autant d’activités qui entravent ou détruisent la vie des écosystèmes, ce qui pousse les agents pathogènes hébergés depuis la nuit des temps par des rongeurs, chauve-souris ou primates, à sortir du bois et infecter les populations humaines. Ce ne sont pas les animaux qui sont responsables, mais nous, explique le primatologue et écologue de la santé Thomas Gillespie (Université Emory). |

|||||||||||||||||||||||

| Marie-Monique Robin | ||||||||||||||||||||||||

|

Sa biographie Marie-Monique est née en 1960 dans une ferme du Poitou. Après des études en Allemagne, elle est diplômée du Centre Universitaire d’Enseignement du Journalisme (CUEJ). Elle débute sa carrière à l’agence Capa, pour laquelle elle réalise de nombreux documentaires d’investigation. En 2011, elle monte avec ses proches une maison de production citoyenne. En 38 ans, Marie-Monique a réalisé plus de 200 reportages et documentaires. Une douzaine d’entre eux sont associés à des livres. Lauréate d’une trentaine de prix internationaux, elle reçoit le prix Albert-Londres en 1995, puis en 2009 le prix Rachel Carson en Norvège. En 2016, elle reçoit de la SCAM le prix Christophe de Ponfilly, pour l’ensemble de son œuvre. Son blog Qu'apportera le film, en complément du livre ? De magnifiques images et des paroles fortes ! Je voulais vraiment montrer la beauté de la biodiversité, en donnant envie de la protéger. Le film apportera aussi un éclairage inédit en donnant la parole à des scientifiques et spécialistes de terrain, qui ont l’impression de prêcher dans le désert. Curieusement, l’impressionnante expertise qu’ils ont accumulée est largement ignorée des politiques, qui se contentent de parer au plus pressé - avec des mesures sanitaires et des vaccins - sans s’attaquer aux causes qui sont à l’origine des pandémies. Que souhaitez-vous dire au public ? Loin du discours anxiogène qui prévaut depuis l’émergence de la Covid 19 et qui caractérise en général les documentaires traitant des nouvelles maladies infectieuses, je voulais faire un film qui fasse du bien, en remettant de la cohérence dans les désordres qui nous assaillent, et en fournissant des outils à tous ceux, citoyens, associations et organisations internationales, qui œuvrent pour que le Jour d’après ne ressemble pas au Jour d’avant. Plus que tout, il s’agit de recréer du lien entre les humains et le reste du vivant. La richesse de la biodiversité ne constitue pas un supplément d’âme pour une petite frange de bobos écolos-à-vélo, mais elle est notre maison commune, sans laquelle aucune vie sur terre n’est possible. Ce film est un hommage à la nature, que nous ne pouvons plus continuer à sacrifier, sous peine de sacrifier nos propres enfants... |

©

M2R Films

©

M2R Films    |

Quelques-uns de ses documentaires et livres

La fabrique des pandémies : préserver la biodiversité,

un impératif pour la santé planétaire |

||||||||||||||||||||||

Diffusion

: Le 22 mai, sur Ushuaia TV ; le 23 mai, sur France TV Outre-mer Dates à venir : Le film sera aussi diffusé sur la RTBF, la RTS et la RSI. |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

©

Photo : Kevin Vincent -

©

Affiche : Valentine Plessy

©

Photo : Kevin Vincent -

©

Affiche : Valentine Plessy