|

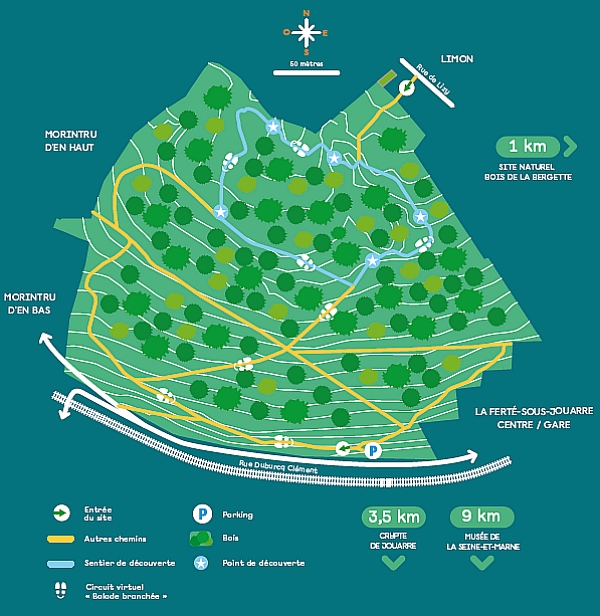

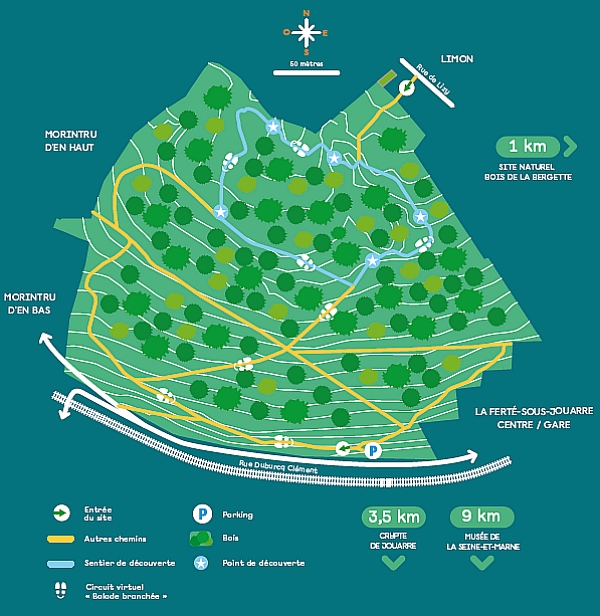

Situé

à flanc de coteau, au nord-est de la Ferté-sous-Jouarre,

le bois de la Barre surplombe la Marne. Cette rivière, la plus

longue de France

avec ses 514 kilomètres, a façonné le paysage et

constitue, depuis longtemps, une artère majeure pour les échanges

commerciaux :

flottage de bois, vins de Champagne ou pavés de grès destinés

à la capitale. Le

bois de la Barre porte ce nom depuis le XVIIe siècle au moins,

il est présent sur la carte de l’évêché

de Meaux datant de 1701. Il était associé au château

de la Barre, fief des seigneurs locaux. De nos jours,

le fond de vallée est marqué par l’urbanisation, ainsi

que par les nombreuses activités agricoles et industrielles qui

s’y sont développées.

Les plateaux présentent, quant à eux, de vastes étendues

de cultures céréalières.

Préambule

Le bois de la Barre est un petit bois périurbain avec

un intérêt environnemental particulier. La protection

de cet espace boisé est renforcée par le statut

d’espace naturel sensible départemental (ENS).

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’environnement,

le Département de Seine-et-Marne a en effet acquis le

bois de la Barre en 1993, pour préserver les patrimoines

géologique et naturel présents. Le site est dorénavant

une forêt constituée d’une parcelle de 33

hectares d’un seul tenant, dont l’altitude varie

de 70 mètres au niveau de la rue Clément-Duburcq,

à 165 mètres au sommet. À proximité,

au nord-est, se trouve un autre ENS départemental ouvert

au public : le bois de la Bergette.

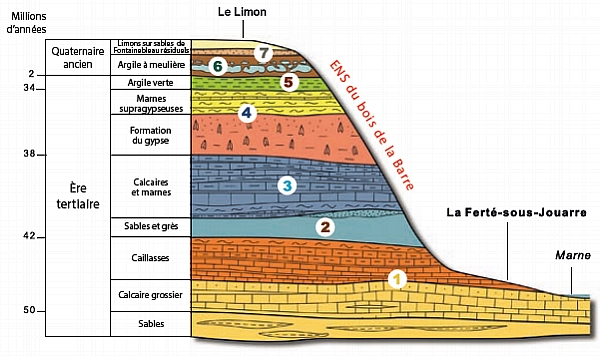

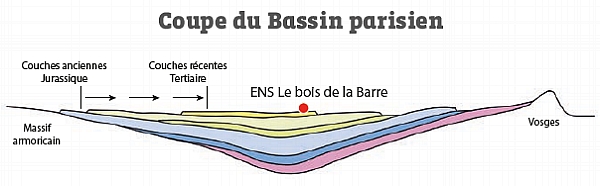

Cet espace se situe dans la région de la Brie, qui elle-même

fait partie du Bassin parisien. Le bassin de Paris est un des

plus grands bassins sédimentaires d’Europe. Depuis

plus de 200 millions d’années, plusieurs kilomètres

de sédiments se sont accumulés dans cette vaste

cuvette. Chaque strate géologique correspond à

une période où la mer est présente et accumule

divers types de sédiments. Lorsque la mer se retire,

la strate la plus récente commence à s’éroder...

|

|

|

Une

flore spontanée, parfois invasive

Les boisements présents aujourd’hui sur le site du

bois de la Barre sont des peuplements qui ont naturellement colonisé

un milieu transformé par l’homme lors de l’exploitation

de la pierre meulière.

Le

robinier faux-acacia est caractéristique de ce type de

succession écologique. Quelques espèces moins communes

sont toutefois présentes comme le sureau à grappes,

qui pousse au niveau de la carrière dite du Colorado.

Sur le reste du secteur, les peuplements forestiers se diversifient,

avec la présence marquée du chêne sessile

et du chêne pédonculé, mais également

du frêne, du merisier, du tilleul, de l’érable,

du charme, du noisetier, et plus occasionnellement du hêtre

et du bouleau verruqueux.

À

proximité du réseau routier, la forte luminosité

favorise les espèces arbustives comme l’aubépine,

le prunelier ou le fusain d’Europe.

Le

sous-bois totalise 165 espèces végétales.

Il offre de belles étendues de plantes printanières

: jacinthe des bois, ficaire, fausse renoncule, anémone

des bois... Les quelques zones ouvertes du coteau, où pénètre

la lumière, accueillent l’orchis mâle, une

orchidée sauvage.

Une

flore caractéristique, comprenant les joncs, carex ou prèles,

permet de repérer les zones humides. |

©

Photo : Maxime Briola

Le

grémil bleu-pourpre

(30 à 60 centimètres)

est une plante des lisières ensoleillées. Elle

est rare dans le département et bénéficie

d’une protection régionale.

Les quelques plants présents sur le site seraient issus

d’individus cultivés pour l’ornement des

jardins.

|

©

Photo

: Sylvestre Plancke

Le

lamier jaune peut atteindre 40 cm de haut. Il apprécie

les sousbois frais. Fréquent sur le plateau de la Brie

et dans l’Orxois, il est souvent confondu avec l’ortie,

il se distingue de ce dernier par sa tige de section carrée.

Les jeunes pousses peuvent être consommées en salade.

|

©

Photo

: Sébastien Filoche

Le

robinier faux-acacia

a été importé d’Amérique du

Nord en 1601, pour l’ornement et la qualité imputrescible

de son bois. Sa capacité à coloniser

un milieu, en éliminant

une grande partie de la flore présente, le rend invasif,

et donc néfaste pour la biodiversité.

|

|

Une

faune typique des espaces périurbains

L’avifaune,

qui englobe l'ensemble des oiseaux, est typiquement arboricole

avec la présence de deux espèces de pic - épeiche

et vert -, de la sittelle torchepot, des mésanges charbonnière

et bleue, du pouillot véloce, du geai des chênes…

La buse variable est le seul rapace présent dont la nidification

est avérée sur le site.

Il

est possible d'observer des mammifères comme le chevreuil

qui se nourrit principalement de jeunes pousses. Le renard roux,

le sanglier, la martre ou le blaireau fréquentent également

le secteur. Leurs mœurs essentiellement nocturnes les rendent

très difficiles à observer. Ce sont souvent leurs

empreintes qui trahissent leur présence. Les mares accueillent

des espèces d'amphibiens, telles le triton palmé,

un animal discret qui vient se reproduire chaque année

dans les eaux stagnantes. La salamandre tachetée préfère

rester dans les sous-bois, elle ne fréquente les rives

de la mare que pour y déposer ses larves. Il est très

rare de la voir s'aventurer dans l'eau.

Le sol et les arbres abritent une multitude d’espèces

qui représente la majeure partie de la biodiversité

: insectes, myriapodes*, mollusques, crustacés

et arachnides*… (*)

: voir Glossaire en bas de page

Certaines d'entre-elles jouent le rôle très important

d’éboueurs de la nature. Elles décomposent

la matière organique morte et permettent la formation

d’un sol riche dont dépend tout l’écosystème.

La

sittelle torchepot apprécie les bois de haute futaie,

mais on l’observe aussi régulièrement dans

les parcs et jardins.

©

Photo

: Thomas RogerSentier

|

|

|

|

Lumière

sur les patrimoines naturels et historiques

Depuis

2020, des travaux ont été réalisés

par le Département afin d’améliorer

l’accueil du public et renouveler l’expérience

de visite du sentier pédagogique

sur la pierre meulière.

Le

bois de la Barre représente un site ENS pour lequel le

thème Patrimoine et culture, en lien avec l’exploitation

de la pierre meulière qui a marqué le site, a été

choisi pour sa découverte. Le visiteur peut dorénavant

s’attarder sur des panneaux originaux le long du sentier,

sous la forme de bande-dessinée, et des silhouettes en

acier corten qui le font plonger dans l’ambiance de travail

de l’exploitation de la pierre meulière, ses métiers,

techniques, outils et conditions de travail des ouvriers de l’époque.

Tout

cela vient compléter les divers aménagements qui

avaient déjà été réalisés

pour l’accueil du public et sa sécurité :

un parking, des escaliers, des gardes-corps et des bancs.

Plus

globalement, dans le cadre de sa politique de valorisation des

espaces naturels sensibles, le Département continue de

poursuivre un double objectif : préserver et favoriser

la richesse naturelle du site, tout en l’ouvrant au public.

Afin d’y parvenir, chaque type de milieu naturel demande

une gestion adaptée. Les équipements mis en place

nécessitent également un entretien régulier.

Dès les premiers aménagements, des travaux importants

ont rendu accessibles les vestiges des carrières de meulières.

Cela

a permis de réhabiliter le site et d’éclaircir

les peuplements où se développe une flore diversifiée.

Certains chemins ont été fermés pour les

laisser se boiser naturellement. D’autres ont été

stabilisés et sont accessibles aux véhicules utilisés

pour la gestion. Le reste des sentiers a été laissé

en terrain naturel et est réservé aux promeneurs.

Pour

sécuriser le site, le Département effectue ponctuellement

une récolte de bois. Afin de favoriser la biodiversité,

un maximum d’arbres, d’essences et d’âges

différents sont maintenus pour créer une futaie

mixte. Sauf s’ils représentent un danger pour le

public, les arbres morts sont conservés car ils offrent

un abri à de nombreux êtres vivants.

Les

arbres abattus, qui ne peuvent être exploités, sont

débités et empilés en tas servant de refuge

à la petite faune.

La

partie nord du site est peuplée par des robiniers faux-acacia

qui font concurrence aux essences locales : chêne, charme…

Chargés de maintenir la richesse spécifique*,

les gestionnaires du Département éliminent progressivement

ces envahisseurs, en leur donnant une nouvelle fonction : leur

bois sert à la fabrication d’un mobilier robuste

qui équipe les espaces naturels sensibles départementaux

: bancs, panneaux…

La

géologie particulière du bois de la Barre favorise

la formation de petites zones humides qui abritent une faune et

une flore spécifiques. |

Ouvriers

travaillant dans l’ancienne carrière ©

Photo

: Alexandre Lainé Ouvriers

travaillant dans l’ancienne carrière ©

Photo

: Alexandre Lainé

|

|

|

|

Une

destination

pour vous détendre

en pleine nature

à deux pas de la ville |

|

Ancienne

meulière ©

Photo : Maxime Briola

Ancienne

meulière ©

Photo : Maxime Briola

Détail

d’une pierre meulière compacte

©

Photo : Maxime Briola |

Une

origine restée longtemps inexpliquée

La

pierre meulière...

Le

sous-sol de La Ferté-sous-Jouarre possède, presque

à fleur de terre, des bancs de pierre meulière.

Ces roches siliceuses de la Brie ont été utilisées

pour façonner des meules depuis le néolithique.

Une meule, datant de cette époque, connue et façonnée

à la Ferté-sous-Jouarre, est conservée au

Musée de Jouarre.

Jean-Etienne

Guettard est le premier à avoir émis une hypothèse

sur la genèse des meulières, en lien avec l’altération

provoquée par les eaux de pluie. Au XIXe siècle,

la pierre meulière fait l’objet d’un important

débat, les plus grands penseurs en décrivent les

gisements et cherchent à percer son secret. En 1896, le

terme de meuliérisation apparaît, puis au

cours du XXe siècle, le phénomène est associé

à des conditions climatiques préhistoriques tropicales.

Enfin, à la fin du XXe siècle, les géologues

parviennent à expliquer sa formation avec précision.

Il n’existe aucun grand bassin de pierre meulière,

mais plutôt des poches éparses ayant présenté

des conditions favorables à sa formation. Elles sont observées

à la surface du plateau de Brie, en lien avec le calcaire

de Brie, ainsi qu’à la surface des plateaux de Beauce

ou du Hurepoix, associées au calcaire de Beauce. Il s’agit

donc d’une formation géologique superficielle liée

à un phénomène d’altération

du calcaire.

Le

mystérieux processus de meuliérisation

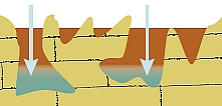

La

formation des meulières se situe entre - 4 et - 2 millions

d’années, soit à la fin de l'ère tertiaire

et au début du quaternaire. Ce phénomène

géologique est étroitement lié à la

présence du calcaire de Brie et des sables de Fontainebleau. |

|

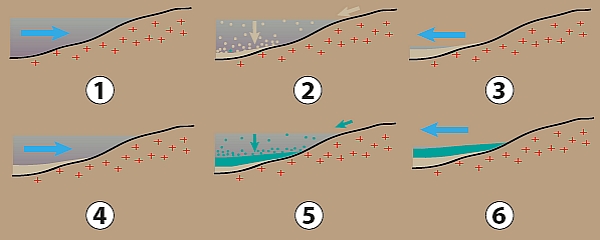

- -

27 millions d’années : la mer quitte

définitivement le Bassin parisien. Plusieurs

dizaines de mètres de sable siliceux

recouvrent le calcaire de la Brie. La région

devenue continentale est soumise à

l’érosion durant 20 millions d’années.

- -

4 à -2 millions d’années : les sables

sont lessivés par la pluie et arrachés par le

vent. Par endroits, le calcaire est mis à nu.

Soumis à son tour à l’érosion, il

se creuse

progressivement et accumule dans ses

anfractuosités des dépôts argilo-sableux.

-

L’eau, apportée par les pluies, s'infiltre

dans ces cuvettes ; à son contact les

grains de sable subissent lentement une

dissolution. La silice libre (SiO2) est

transportée par l’eau et va se fixer dans

les vides du calcaire. Les masses de roches

siliceuses accumulées forment la fameuse

pierre meulière.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Une

histoire géologique à ciel ouvert

Au

niveau du bois de la Barre, la Marne a lentement incisé

le plateau de la Brie,

laissant apparaître, sur les coteaux de la vallée,

les couches géologiques plus

anciennes qui illustrent l’ère tertiaire. Chaque

couche correspond à une phase de

transgression marine*.

-

Il

y a 45 millions d’années, la région est

occupée par la mer. Sous un climat tropical, de nombreux

sédiments* s’accumulent au fond de l’eau

et forment une épaisse couche de calcaires grossiers.

Un retrait progressif de la mer favorise la formation de caillasses,

une roche très riche en fossiles.

-

Après

une brève émersion*, une mer de taille

plus modeste recouvre à nouveau le territoire. Celle-ci

ne laisse que des sables grossiers.

-

Pendant une longue période, la région connaît

une alternance de phases d’émersion*

et de faibles récurrences marines. Lorsque la mer se

retire, seul reste un très grand lac où s’accumulent

des calcaires et des marnes.

-

Vers

- 38 millions d’années, une très brève

transgression marine* est bientôt suivie par

la mise en place d’un milieu saumâtre*

où la forte évaporation favorise la formation

de gypse.

-

Au

milieu de l’ère tertiaire (- 34 millions d’années),

le bassin peu profond accueille un nouvel épisode

laguno-marin* et le dépôt de sédiments

argileux.

-

De

nouveau s’instaure un régime lacustre*

où se dépose le calcaire de Brie.

-

Une

dernière et importante transgression marine*

vient clore cette longue série sédimentaire,

avec le dépôt de sables siliceux, appelés

sables de Fontainebleau. Voilà donc 25 millions d’années

que la mer n’a plus recouvert le territoire. Les roches

les plus récentes ont donc été érodées

par le travail inlassable de l’eau, du vent et de la

gravité, dessinant peu à peu le paysage actuel.

C’est pour cette raison que les sables de Fontainebleau,

d’une épaisseur originelle de cinquante mètres

environ, ne présentent plus aujourd’hui qu’une

épaisseur résiduelle de quelques mètres.

|

|

Jean-Étienne

Guettard, un pionnier de la géologie

De

nombreux géologues se sont rendus à

La Ferté-sous-Jouarre dans le cadre de leurs recherches.

Parmi les plus illustres,

Jean-Étienne Guettard (1715- 1780), conservateur des

collections d’histoire naturelle du duc d’Orléans,

est l’un des pères fondateurs de la géologie.

En 1758, il présente devant l’Académie Royale

des Sciences, un Mémoire sur la pierre meulière,

en se fondant sur ses observations, effectuées sur les

carrières de Houlbec, dans l’Eure, et de la Ferté-sous-Jouarre.

|

Jean-Étienne

Guettard, peint par Théodore Charpentier (Musée

municipal d’Étampes)

Jean-Étienne

Guettard, peint par Théodore Charpentier (Musée

municipal d’Étampes) |

(*)

Glossaire

Myriapodes

: classe d’animaux terrestres, souvent appelés mille-pattes,

dont le corps allongé est formé de nombreux anneaux

portant chacun une ou deux paires de pattes.

Arachnides

: classe d’animaux terrestres à huit pattes, contrairement

aux insectes qui en ont six, sans ailes ni antennes : araignées,

faucheurs, scorpions...

Richesse

spécifique : Mesure de la biodiversité de tout

ou d’une partie d’un écosystème ; elle

désigne le nombre d’espèces présentes

dans un milieu donné.

Transgression

marine : correspond à l’avancée du trait

de côte sur le continent. Elle est provoquée par

une élévation relative du niveau de la mer et se

traduit par le dépôt d’une nouvelle couche

de sédiments sur les anciennes couches recouvertes. À

l’opposé, lorsque la mer se retire, on parle de régression

marine.

Sédiment

: ensemble des éléments accumulés par gravité

provenant de la décomposition des roches préexistantes

- montagnes, plateaux - ou de matières d’origine

organique : végétaux, squelette ou coquille d’animaux…

Selon la nature des matériaux et les conditions locales

- climat, stabilité géologique… -, la sédimentation

produit des roches de natures variables.

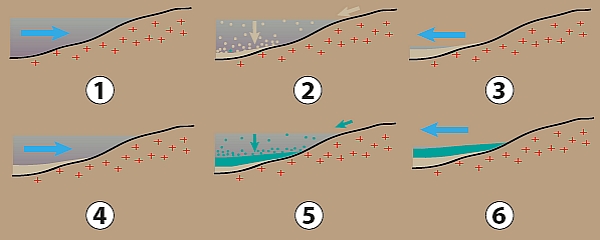

- La

mer s’installe sur le socle continental : transgression

marine.

- Les

sédiments s’accumulent pour former une couche géologique.

- La

mer se retire, les roches découvertes sont soumises à

l’érosion.

- Nouvelle

transgression marine.

- Une

nouvelle couche de sédiments se dépose sur l’ancienne.

- La

mer se retire…

Émersion

: phénomène où le fond marin apparaît

à l’air libre suite à un retrait de la mer.

Saumâtre

: les eaux saumâtres ont une salinité intermédiaire

entre l’eau douce et l’eau de mer.

Épisode

laguno-marin : période de transition entre l’arrivée

ou le retrait de la mer et la formation d’une lagune.

Régime

lacustre : propre à une sédimentation qui se

fait dans un lac. |

|

|

|

...

.....

.Le

bois de la Barre

: Espace Naturel Sensible .Le

bois de la Barre

: Espace Naturel Sensible

...

Le département de Seine-et-Marne

se développe au rythme de la Métropole

francilienne, .tout

en conservant une grande diversité

naturelle et paysagère. Forêts, marais,

prairies humides ou pelouses sèches constituent

un patrimoine fragile.

Le Département protège et valorise ces

sites naturels afin que tous les Seine-et-Marnais puissent

en profiter.

Rivières, vallées, plateaux, plaines,

forêts et étangs... La Seine-et-Marne compte

quantité d'espaces abritant des niches écologiques

remarquables.

|

|

|

| |

....

©

Photo : Maxime Briola

|

....

|

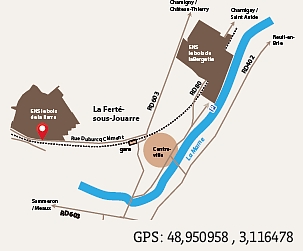

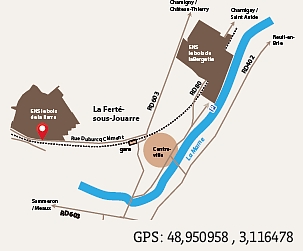

Accès

Depuis la gare de la Ferté-sous-Jouarre,

prendre la RD 603, direction Château-Thierry,

puis la 1ère à gauche, rue Duburcq-Clément,

parking à 500 m.

Pour

aller plus loin

-

Sorties nature proposées sur le site par Seine-et-Marne

environnement.

-

Sites naturels départementaux : - Bois de la

Bergette - Bois de Doue

-

Musée départemental des pays de Seine-et-Marne

-

Musée de la civilisation paysanne à Jouarre

Département

de Seine-et-Marne :

Hôtel du Département - CS 50377 - 77010 Melun

cedex - 01 64 14 77 77.

seine-et-marne.fr |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]() Le bois de la Barre

: Espace Naturel Sensible

Le bois de la Barre

: Espace Naturel Sensible

Ouvriers

travaillant dans l’ancienne carrière ©

Photo

: Alexandre Lainé

Ouvriers

travaillant dans l’ancienne carrière ©

Photo

: Alexandre Lainé

Ancienne

meulière ©

Photo : Maxime Briola

Ancienne

meulière ©

Photo : Maxime Briola