![]() Restauration

des milieux et protection de la biodiversité

Restauration

des milieux et protection de la biodiversité

Un enjeu du bassin versant des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine

Le

diagnostic Trame verte & bleue

Les enjeux : écologiques et urbains

Le

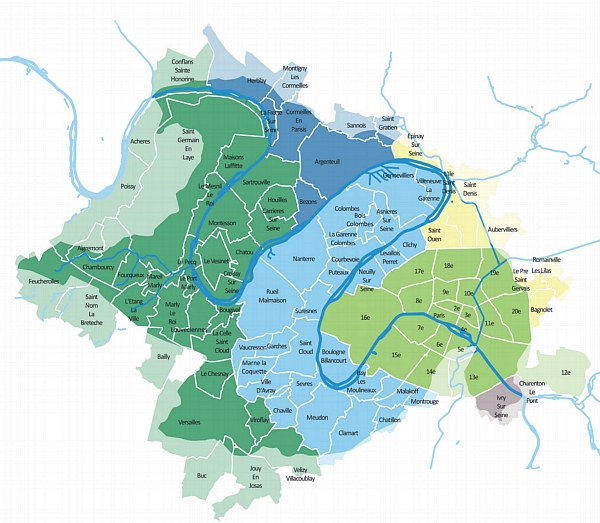

périmètre du bassin versant des Plaines et coteaux de la

Seine centrale urbaine correspond à un bassin hydrographique de

la Seine et

de ses affluents - ru de Buzot, ru de Marivel… - délimité

par la confluence avec la Marne à l’amont et par la confluence

avec l’Oise à l’aval. Ce

sous bassin versant du fleuve Seine constitue la portion la plus urbanisée

de la vallée de la Seine. Il regroupe en tout ou partie 82 communes

et concentre près de 4 millions d’habitants au sein d’un

périmètre d’environ 520 km². Ainsi, l’enjeu

de restauration des milieux naturels

et de la protection de la biodiversité est un enjeu majeur sur

ce territoire.

|

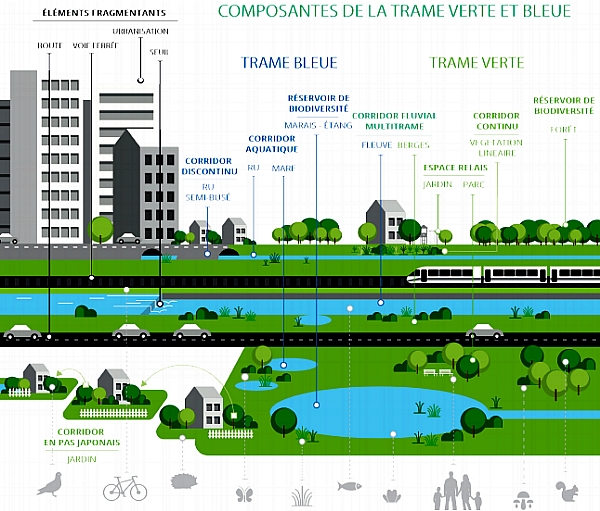

Un état des lieux écologique pour une Charte et un Contrat Dans une optique de préservation et de restauration des milieux naturels sur le bassin versant, un état des lieux des trames vertes et bleues du territoire était nécessaire. Pour rappel, la Trame verte et bleue désigne les réseaux de continuités écologiques terrestres et aquatiques composées de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques. Elle permet aux espèces animales et végétales de communiquer, circuler, s’alimenter et se reproduire. |

|

||||||||||||||||||||

|

Le

maintien de cette trame est donc essentiel pour éviter

l’érosion de la biodiversité, préserver

les services écosystémiques et améliorer

notre cadre de vie notamment au sein des espaces urbains franciliens. Ainsi, en premier lieu à partir de 2015, un premier état des lieux accompagné d’une réflexion sur la gouvernance de la Trame verte et bleue de 29 communes de l’Ouest parisien a été engagé par l’association Espaces. En parallèle du diagnostic, les groupes de travail et ateliers de concertation ont permis d’élaborer une Charte Trame verte & bleue reposant en partie sur les résultats et enjeux identifiés par l’étude sur l’Ouest parisien. |

© Shutterstock / © Association Espaces |

||||||||||||||||||||

|

Par ailleurs, en vue de l’élaboration du Contrat Eau, Trame verte & bleue, Climat 2020-2024, la démarche d’état des lieux et l’application de la Charte Trame verte & bleue ont été étendues en 2017 à l’ensemble du bassin versant des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine. Communes du bassin versant & département d’appartenance |

|||||||||||||||||||||

| Le diagnostic Trame verte & bleue | |||||||||||||||||||||

|

Sept objectifs d’identification et de stratégie territoriale de restauration des milieux naturels La

cellule d’animation, de l’association Espaces a réalisé

de 2017 à 2019 un diagnostic de la Trame Verte & Bleue

du bassin versant Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine.

Son élaboration a été soutenue par le Conseil

régional d’Île-de-France, la Direction Régionale

et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie

et Eau de Paris.

L’objectif

est de préserver et restaurer milieux aquatiques, |

||||||||||||||||||||

©

Shutterstock / © Association Espaces

©

Shutterstock / © Association Espaces Les déplacements d’espèces entre les réservoirs limités par les routes © Shutterstock / © Association Espaces |

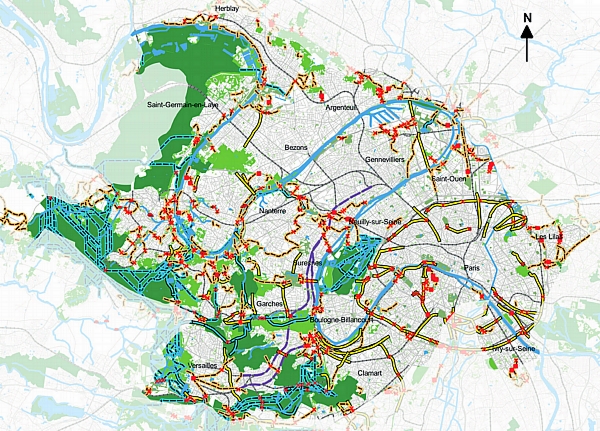

Les 5 étapes de cartographie de la TVB 1 Les réservoirs de biodiversité Les réservoirs pris en compte sont les réservoirs régionaux identifiés dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique et un réseau de réservoirs locaux. Ces espaces naturels d’une superficie variable accueillent néanmoins une importante biodiversité à l’échelle du territoire. Les réservoirs locaux sont issus de différentes études locales de Trame verte et bleue réalisées sur certaines parties du bassin versant, notamment l’étude TVB de la Ville de Paris et le diagnostic TVB sur l’Ouest Parisien. Enfin, comme certains secteurs n’ont pas fait l’objet d’études TVB locales, des compléments ont été apportés en appliquant la méthodologie d’analyse des cœurs de nature dans l’étude des continuités écologiques des Hauts-de- Seine effectuée en 2010 par Biotope. 2 Les zones de corridors potentiels par sous trames Afin de cartographier le réseau de corridors écologiques du bassin versant, plusieurs espèces ont été identifiées comme bien représentées et ayant des habitats spécifiques dans les milieux naturels du territoire. Parmi une base de données de 225 espèces, 45 espèces représentatives des différents milieux ont été retenues pour la phase de modélisation. Ces données sur les espèces et leur capacité de dispersion sont issues des bases de données CETTIA et INPN. Ainsi, la modélisation des déplacements potentiels de chaque espèce a été réalisée avec le logiciel Graphab. Enfin, une compilation des cartes de zone de dispersion de chaque espèce a été faite avec la technique de tesselation, soit l’analyse par maille du logiciel QGIS. Cette technique a permis de mettre en valeur les superpositions des chemins les plus empruntés par les espèces et ainsi les zones de corridors potentiels par sous trames. 3 La cartographie des corridors écologiques du bassin versant Ensuite,

les sous trames herbacée et arborée ont été

réunies en sous trame terrestre. À partir des zones

de corridors potentiels préférentielles, les corridors

écologiques - terrestres et aquatiques - ont été

tracés pour toutes les zones qui reliaient deux réservoirs

de biodiversité. 4 La fragmentation des corridors Les cartes des trames vertes et bleues ont enfin été complétées avec les éléments fragmentants mis en évidence par les études TVB locales et par une interprétation des photographies aériennes. Les éléments fragmentants ont été répartis en trois catégories :

5 Les grands linéaires végétalisés La cartographie n’a pris en compte que les corridors écologiques soient les couloirs de biodiversité qui relient les réservoirs de biodiversité entre eux. Or, pour une amélioration des continuités écologiques du bassin versant des Plaines et coteaux, il a été jugé important également d’intégrer les grandes voies végétalisées comme le long des lignes de transport. |

||||||||||||||||||||

© Shutterstock / © Association Espaces |

Une carte évolutive de la Trame verte et bleue du bassin versant Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine Un clivage apparaît entre le cœur et l’aval de l’agglomération sur le bassin versant. En effet, le sud-ouest du territoire concentre les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques terrestres et aquatiques alors que le nord-est s’avère plus carencé en espaces verts et en milieux aquatiques et humides. Ainsi, les possibilités de déplacements d’espèces entre réservoirs sont plus limitées. |

||||||||||||||||||||

|

Les

déplacements d’espèces entre les réservoirs

limités par les cours d’eau busés |

|

||||||||||||||||||||

© Shutterstock / © Association Espaces |

Ces trames - réservoirs, corridors - sont fragmentées par 3 types d’obstacles :

De manière générale, les corridors terrestres sont affectés par les infrastructures linéaires et l’urbanisation dense. Mais il apparaît également que les corridors aquatiques et humides sont impactés par les infrastructures linéaires et la canalisation des cours d’eau, notamment le ru de Buzot. Certains milieux aquatiques et humides ne sont pas cartographiés car peu de déplacements d’espèces n’ont lieu dans l’état actuel de ces milieux. C’est par exemple le cas pour le ru de Marivel qui traverse les villes de Versailles à Sèvres. À

cause de l’importance de la superficie du territoire, les

résultats n’ont pas été vérifiés

avec une phase de terrain. Cette première approche de la

Trame verte et bleue est destinée à être enrichie

au fil des actualisations que connaîtra le territoire en

matière de validation de données et de connaissances

écologiques par les acteurs locaux ainsi que d’un

suivi des actions de restauration ou de renaturation de la TVB.

Cette carte de la Trame verte et bleue du bassin versant est ainsi

évolutive. Les déplacements d’espèces entre les réservoirs limités par l’urbanisation |

||||||||||||||||||||

| Les enjeux : écologiques et urbains | |||||||||||||||||||||

Les enjeux écologiques Des enjeux relatifs au maintien de la qualité des habitats et des corridors écologiques au sein des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine.

|

Réservoir de biodiversité ------------------ Zone carencée --------------- Zone humide |

||||||||||||||||||||

| Les

5 photos : © Shutterstock / © Association Espaces |

|

||||||||||||||||||||

|

Les enjeux urbains Des enjeux relatifs aux problématiques sociales et économiques incluant les populations humaines dans leurs rapports à la nature et à sa gestion au sein du bassin versant.

Les

5 photos :

|

Espaces

verts Désimperméabilisation

des

sols

Espaces

verts Désimperméabilisation

des

sols

Phytoépuration Milieu humide |

||||||||||||||||||||

|

Exemples

d’actions à mener répondant aux enjeux écologiques

et urbains |

|||||||||||||||||||||

|

TRAME BLEUE

|

TRAME VERTE

|

||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||