![]() Connecter

les Alto-Séquanais à la Nature

Connecter

les Alto-Séquanais à la Nature

(1) Le territoire des Hauts-de-Seine

Présentation

Géographie - Climat - Trame bleue - Trame verte

Biodiversité - Urbanisme

Dessiné

par les vallées de la Seine et de la Bièvre, le département

des Hauts-de-Seine offre à ses habitants une variété

de paysages, portés par un relief de plateaux, de coteaux et de

plaines. Un tiers de son territoire est ainsi végétalisé

et la moitié de ces espaces de nature présente un intérêt

patrimonial pour leur qualité paysagère, écologique,

culturelle et sociale. La

composante naturelle, remarquable pour un territoire aussi dense en population,

est essentielle au bien-être des Alto-Séquanais. Elle participe

également à l’attractivité de ce territoire

de contrastes, où se concentrent des quartiers denses, parfois

hyper-urbains, comme celui de la Défense, et des lieux de nature,

de forêts et de campagnes, comme la Vallée-aux-Loups.

La géographie

alto-séquanaise, en forme de croissant à l’ouest de

Paris, en fait un territoire de transition, où l’intensité

urbaine de la capitale commence déjà à se diluer

ici et là, dans des espaces plus verdoyants, aux ambiances forestières,

champêtres ou fluviales annonçant les grands paysages qui

s’étendent vers les Yvelines, l’Essonne et le Val d’Oise.

| Présentation La Seine et ses berges, les forêts domaniales de Meudon, Verrières, Malmaison et Fausses-Reposes, le domaine national de Saint-Cloud, les domaines départementaux de Sceaux et de la Vallée-aux-Loups et de nombreux autres parcs, jardins et promenades, constituent la trame éco-paysagère riche et diversifiée des Hauts-de-Seine. Le Département y entretient 27 sites classés Espaces Naturels Sensibles (ENS), qui représentent une surface totale de plus de 620 hectares. Cette trame s’accompagne de 414 km d’itinéraires de promenade et de randonnée inscrits au plan départemental. À cela, s’ajoute plus de 300 km de routes départementales bordées par 30 000 arbres d’alignements. Ce patrimoine arboré agrémente ainsi le cadre de vie des habitants et les itinéraires des passants - piétons, cyclistes ou automobilistes - qui empruntent quotidiennement ces grands boulevards. Le département des Hauts-de-Seine est créé en 1968. Précisément, c’est la loi du 10 juillet 1964, organisant le redécoupage de la région Île-de-France, qui fixe de nouveaux périmètres départementaux et supprime ainsi deux départements historiques datant de la Révolution française : les départements de la Seine et de la Seine-et-Oise. A l’ouest de la capitale, 36 communes constitueront désormais un nouveau département, les Hauts-de-Seine, sur une surface de 176 km². Ce jeune territoire partage ainsi avec Paris, deux traits caractéristiques : ceux d’être les plus petits départements et les plus densément peuplés de France ; 1.6 million d’habitants pour les Hauts-de-Seine, soit plus de 9 100 habitants au km². |

|

||||||||||||||

|

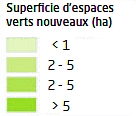

Géographie Topographie de la vallée de la Seine Le

département offre une diversité géographique

qui découle de la rencontre du plateau de la Beauce avec

la vallée de la Seine. C’est de cette particularité

morphologique qu’est née la dénomination Hauts-de-Seine.

La carte exprime les grandes morphologies du département : la plaine de Seine et ses méandres au nord, la vallée de la Bièvre et ses versants au sud, le plateau entaillé au centre. Topographie des Hauts-de-Seine

|

|

||||||||||||||

|

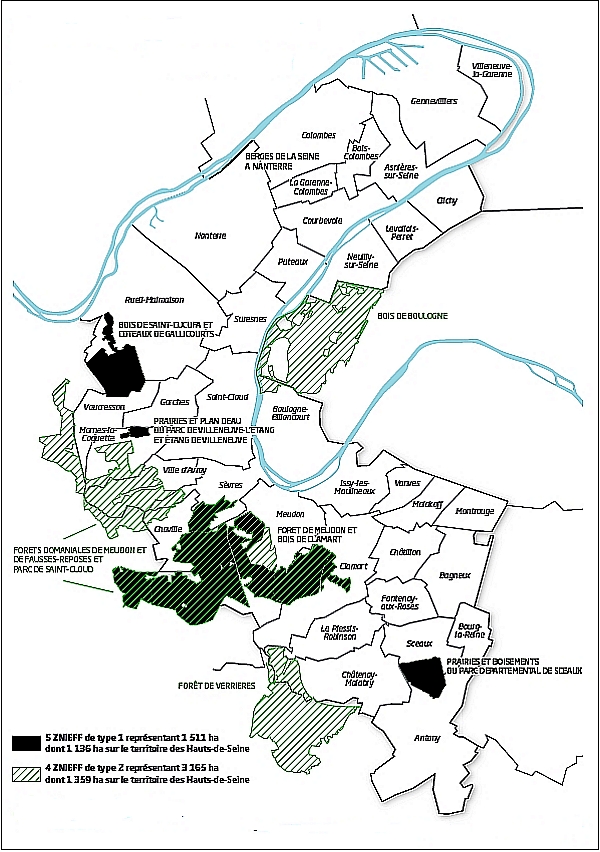

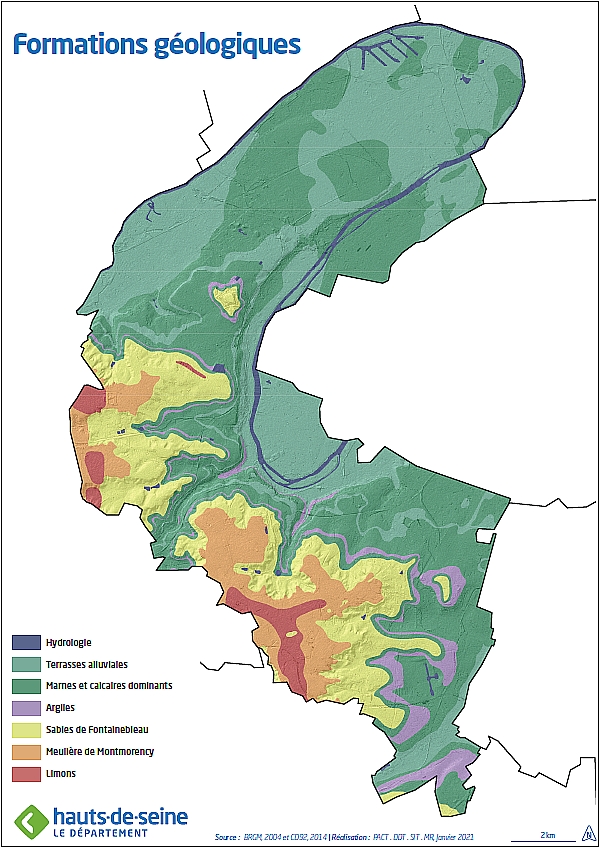

Une géologie de transition Malgré la modestie de sa superficie, le département des Hauts-de-Seine comporte un grand nombre de couches géologiques à l’affleurement, 18 au total, couvrant une période très importante, allant de la fin de l’ère secondaire à l’ère quaternaire. La carte met en évidence les trois domaines morphologiques : l’avancée du plateau du Hurepoix reposant sur les sables de Fontainebleau ; les plaines alluviales à l’intérieur des méandres ; entre les deux, les coteaux ou les glacis recoupent les autres formations sédimentaires. Le méandre de Boulogne réunit les conditions favorables à l’élaboration des coteaux les plus vifs, trait original du département. Principales formations géologiques Climat Tout comme Paris et la petite couronne, le département est situé dans une zone soumise à des influences à la fois océaniques et continentales. On parle de climat océanique dégradé :

La

densité urbaine et l’utilisation de modes de transports

émetteurs de chaleur sont deux éléments clés

dans la formation des îlots de chaleur urbains. L’îlot

de chaleur produit par l’agglomération se traduit

par une différence de température entre le centre

de Paris et les Hauts-de-Seine, qui peut atteindre presque 2°C. |

||||||||||||||

|

La

Seine est l’élément majeur de la trame bleue

des Hauts-de-Seine, identifiée au Schéma Régional

de Cohérence Écologique avec les milieux humides

- étangs de fonds de vallons, cours d’eau - comme

devant être préservée et restaurée.

L’ensemble représente 3 % du territoire. |

|

||||||||||||||

|

Les berges naturelles et leur végétation assurent plusieurs fonctions essentielles :

|

|||||||||||||||

|

Les espaces ouverts végétalisés sur le territoire représentent environ 48 km² sur un total de 176 km². Ils représentent ainsi 27 % du territoire et offrent en moyenne 30 m² de nature pour chaque habitant. Les espaces boisés, représentent 11 % du territoire. On y compte 1 700 ha de forêt dont 1 500 ha de forêts domaniales gérées par l’ONF : forêt domaniale de Meudon, de Fausses Reposes, de La Malmaison et de Verrières. Il existe aussi des boisements plus intégrés au tissu urbain. Les ENS totalisent ainsi près de 170 ha de boisements. Le Département gère également un patrimoine de 30 000 arbres d’alignement sur les routes départementales. Les autres espaces ouverts - parcs, jardins, terrains de sport, cimetières… - constituent également une richesse en terme de patrimoine vert, très appréciée par les Alto-Séquanais. D’une superficie de 3 063 hectares en 2017, ces espaces urbains ouverts représentent 17,4 % du territoire. La biodiversité des Hauts-de-Seine est la résultante des innombrables frictions entre les parties vivantes et non vivantes de ce territoire. Domaine

départemental de la Vallée-aux-Loups |

|

||||||||||||||

|

Elle doit être appréhendée dans son état

actuel, mais surtout dans sa dynamique et les scénarios

possibles d’évolution.

L’inventaire national du patrimoine naturel recense 76 espèces menacées au niveau national et 277 au niveau régional, dans les Hauts-de-Seine. Cette liste est consultable sur le site internet du Museum : inpn.mnhn.fr |

||||||||||||||

Pic noir (Dryocopus martius), espèce protégée par arrêté ministériel du 29 octobre 2009 © Alastair Rae |

Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris), espèces protégée par arrêté du 19 novembre 2007 © Joxerra Aihartza |

||||||||||||||

Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), espèce protégée par arrêté ministériel du 23 avril 2007 © Jörg Hempel |

Sterne pierregarin (Sterna hirundo), espèce protégée par arrêté ministériel du 29 octobre 2009 © Dirk Ingo Franke |

||||||||||||||

La Seine Musicale © CD92/Olivier Ravoire  Potager à La Défense © CD92/Olivier Ravoire |

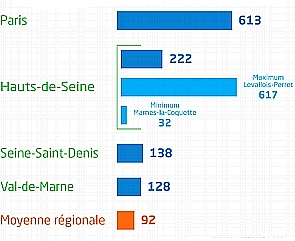

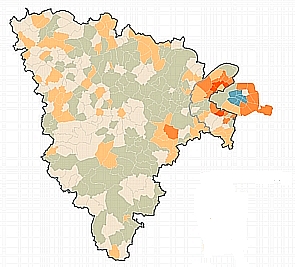

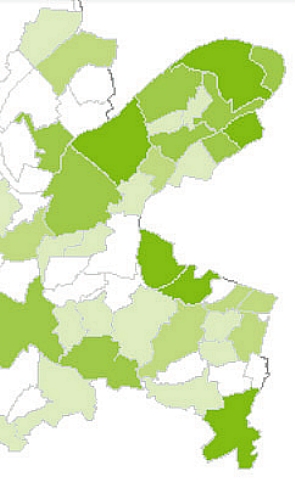

Déjà considéré comme l’un des territoires les plus denses d’Europe, voire du monde, le cœur d’agglomération parisienne a accueilli une part croissante de la construction de l’Île-de-France ces trente dernières années, en parallèle du ralentissement des extensions urbaines en grande couronne. Cette re-concentration du développement métropolitain est particulièrement marquée dans les Hauts-de-Seine, qui combinent une densité moyenne et un taux de construction encore plus élevés que les autres départements de petite couronne. Cette moyenne départementale cache toutefois d’importantes différences entre les communes alto-séquanaises. De longue date, la densité humaine suit une logique de gradient : très élevée à proximité de Paris et le long de quelques grands axes radiaux, elle décline graduellement vers l’ouest. Ainsi la densité à Levallois-Perret est près de 20 fois plus élevée qu’à Marnes-la-Coquette. Sur la période récente, ces contrastes ont eu tendance à se renforcer. D’un côté, la croissance de la population et des emplois a été majoritairement accueillie au sein des communes déjà les plus denses, dont certaines s’approchent des densités humaines de Paris intra muros. De l’autre, de nombreuses communes alto-séquanaises ont connu des évolutions plus modestes, voire ont vu leur densité baisser légèrement sur les trente dernières années, tandis que les importantes zones pavillonnaires du département ont été relativement épargnées par l’urbanisation. Ces évolutions renouvellent les questionnements sur les liens entre urbanisation et renaturation en ville dense. Dans les Hauts-de-Seine, encore plus que dans le reste du cœur d’agglomération, l’urbanisation est adoucie par la présence d’espaces boisés et verts, dont certains sont l’héritage de grands domaines aristocratiques mais d’autres reflètent la mobilisation des collectivités territoriales pour verdir le département. Cet effort de renaturation est particulièrement marqué sur la période récente : 37 % des apparitions d’espaces verts en Île-de-France entre 2008 et 2017 sont ainsi situés dans les Hauts-de-Seine. Cette

augmentation témoigne notamment de la meilleure intégration

des espaces naturels et ouverts au sein des projets urbains

– à la fois les grands projets d’aménagement,

de type écoquartiers, mais aussi dans de nombreuses opérations

de moindre taille. À plus long terme, enfin, la comptabilité entre la poursuite, voire le renforcement, des efforts de construction menés ces dernières années et la nécessaire renaturation de la ville dense reste entière, tant la pression foncière atteint un niveau inédit dans le Grand Paris. La principale réponse à ces défis reste l’intégration encore plus forte de l’écologie au sein des projets d’aménagement, de construction et d’infrastructures, depuis leur conception globale jusqu’au détail des opérations. Car

si les grandes opérations de renouvellement urbain encore

à réaliser dans le département continueront

à faciliter la création de parcs et espaces naturels

de tailles importantes, la renaturation des Hauts-de-Seine se

jouera de plus en plus à l’avenir sur une multiplicité

d’interventions plus ciblées : végétalisation

des bâtiments et de leurs abords, création d’espaces

verts de petite taille au gré des opportunités

foncières, valorisation des végétalisations

spontanées des sites en friches, préservation

des arbres d’alignement, présence généreuse

de l’eau dans les projets, ou encore mobilisation de la

verdure comme un écran naturel contre la chaleur,

le bruit et la pollution. |

||||||||||||||

| Densités

humaines moyennes : Nombre d'habitants et d'emplois par hectare urbanisé

Évolution de la densité humaine dans l'Ouest francilien entre 1982 et 2017 Comparaison avec Paris © Institut Paris Region organisme associé 2010

|

Apparition

d’espaces verts urbains par recyclage urbain entre 2008 et 2017 © IPR,2019   ........ ........ |

||||||||||||||

Bois de la Béguiniére, site naturel de compensation,

Châtenay-Malabry © CD92/Olivier Bouviala

Bois de la Béguiniére, site naturel de compensation,

Châtenay-Malabry © CD92/Olivier Bouviala |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

Ruisseau

aménagé du parc nautique de l’Île de

Monsieur à Sèvres © CD92/Olivier

Bouviala

Ruisseau

aménagé du parc nautique de l’Île de

Monsieur à Sèvres © CD92/Olivier

Bouviala La Seine depuis Clichy ©

CD92/Olivier Ravoire

La Seine depuis Clichy ©

CD92/Olivier Ravoire