![]() Chronique

Depuis ma fenêtre - Les oiseaux

Chronique

Depuis ma fenêtre - Les oiseaux

(1) Le pigeon ramier - Le rouge queue noir - Le merle noir

L’accenteur mouchet - La pie bavarde

Pendant

le confinement, les spécialistes de l’Agence régionale

de la biodiversité Île-de-France vous ont proposé

d’observer les oiseaux

sans bouger de chez vous afin que même les plus urbains d’entre

nous, ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir profiter d’un

jardin ou

même d’un balcon, puissent se reconnecter à la nature.

Maxime Zucca, naturaliste et ornithologue, vous invite à

apprendre à connaître

ou reconnaître les différents oiseaux présents dans

notre région, à partir de ses observations, réalisées

en début de printemps 2020.

| Le pigeon ramier |

||||||||||

|

|

Plus gros que le Pigeon de ville (= biset), on le reconnaît à coup sûr par :

Il commence à chanter dès maintenant. © Maxime Zucca/ARB ÎdF Le mâle signale aussi en ce moment son territoire par un vol alternant des montées en claquant des ailes, avant de redescendre en vol plané, puis remonter en claquant des ailes, etc, plusieurs fois de suite. Plusieurs milliers de couples nichent à Paris. Un ornithologue avait compte 92 nids occupés dans le seul jardin du Luxembourg. Il est en augmentation. Il niche dans les arbres d’alignement, mais aussi parfois même dans les jardinières. Il niche même sur les poutres métalliques de la Tour Eiffel ! Les ramiers parisiens se nourrissent fréquemment à l’extérieur de la ville : chaque matin, on peut compter les oiseaux en vol vers la périphérie. Ils vont se nourrir dans les champs tout autour de la capitale : Seine-et-Marne, Oise, Essonne... On le sait grâce aux marques posées par l’OFB (ex ONCFS) sur les ramiers des Tuileries. © Jacques Coatmeur Sinon les Pigeons ramiers de Paris sont assez sédentaires, mais la ville peut être survolée - plus en altitude - par des vols de ramiers migrateurs, y compris en cette saison, au mois de mars. Les chasseurs du sud-ouest les appellent les Palombes, ils chassent les migrateurs avant leur survol des Pyrénées. En réaction, les pigeons adoptent une migration en plus grands groupes, pour limiter les pertes. Ah oui : c’est lui le responsable des charmantes fientes blanc-vert qui décorent nos voitures au printemps, lorsqu’ils se gavent de bourgeons : se garer sous les arbres d’alignement est dangereux à cette époque ! |

|||||||||

| Le rouge-queue noir |

||||||||||

| De

la taille d’un moineau, mais plus svelte, il sautille de

toit en toit et quand il se tient perché, balance régulièrement

son corps dans une sorte de hoquet nerveux. Pour dénombrer les rouges-queues noirs, l’idéal est de parcourir les rues avant le lever du soleil, c’est là qu’ils chantent le plus. Mais ils peuvent chanter par intermittence toute la journée. Il y a au moins 200 à 300 couples à Paris ; effectif qui semble stable. C’est principalement au XIXe siècle que le rouge-queue a colonisé la plupart des milieux urbains. Il serait apparu à Paris à la fin de ce siècle. On le trouve désormais partout, en centre urbain, dans les zones pavillonnaires, les villages : il adore les bâtiments, qui lui rappellent ses milieux rocheux d’origine. Il niche en nombre dans les pierriers d’altitude, en montagne. © DR En

ville, il construit son nid sous les toits, dans un trou de mur,

dans les caveaux funéraires des cimetières. Il n’hésite

pas à nicher dans les bâtiments s’ils sont

ouverts en permanence. Un couple a même niché dans

le préau d’un collège à Paris. © Maxime Zucca/ARB ÎdF En ce moment, c’est le grand retour des rouges-queues. Je les entends depuis quelques jours. Ils reviennent de leur site d’hivernage autour de la Méditerranée. Il arrive que quelques-uns hivernent plus au nord, y compris dans Paris. Ils consomment surtout des insectes, qu’ils picorent sur les pierres, dans l’herbe ou qu’ils chassent en vol en s’élançant depuis leur perchoir. Alors qu’on avait posé des pièges photos pour détecter des mammifères dans le cadre d’une étude sur les passages à faune - époque Natureparif -, un rouge-queue curieux est venu voir la caméra ! La photo est floue, mais je la trouve marrante (ci-dessus, NDLR). |

|

|||||||||

| Le merle noir |

||||||||||

|

|

Un nouvel oiseau facile à observer depuis vos fenêtres d’appartement en ville : le Merle noir. Comme son nom l’indique, il est noir, enfin, le mâle, avec seulement le bec et le tour de l’œil jaune. Un bec très orangé indique un mâle en bonne santé, peu parasité et à bon système immunitaire : c’est donc aussi un signal sexuel. Contrairement au mâle, la femelle n’a pas le bec jaune, et est beaucoup plus brune, légèrement tachetée. © Maxime Zucca/ARB ÎdF En ville, les merles sont moins parasités qu’en milieu rural : ils ont moins de tiques et le paludisme aviaire y est plus rare. Ils vivent en moyenne un an et demi de plus que les merles campagnards ! Le record de longévité connu est d’environ 20 ans. Pour atteindre votre niveau 2 dans l’identification : savoir reconnaître un mâle dans sa deuxième année civile, né au printemps 2019. Il est noir, mais il a les plumes des ailes plus brunes, qui contrastent légèrement. Les merles sont à l’origine des oiseaux forestiers. La première apparition de l’espèce en ville remonte à 1820 en Allemagne. On l’évalue à 1850 à Paris. Il est présent dans la quasi-totalité des villes françaises, exceptées plusieurs villes méditerranéennes : Marseille, Montpellier. Avec pas loin de 2000 couples nicheurs, il s’agit de la 4ème espèce la plus abondante à Paris, après les Pigeons biset et ramier, et le Moineau. Il niche dans les buissons et arbustes, les murs de lierre, mais aussi les jardinières. Les œufs bleus sont caractéristiques. © Maxime Zucca/ARB ÎdF En ville, l’éclairage urbain perturbe l’horloge interne des oiseaux. Les merles débutent parfois leur reproduction dès le mois de janvier : on voit alors des jeunes à l’envol en mars. Mais la plupart construisent leur nid en ce moment. Il arrive parfois de trouver en pleine rue des jeunes partis un peu tôt du nid : tous ne survivront pas... Le chant du merle est bien connu des citadins : il s’agit de cet oiseau qui nous réveille parfois en chantant si fort avant l’aube, sur des notes flutées ! Toujours du fait de la pollution lumineuse, les Merles urbains débutent leur chant matinal beaucoup plus tôt qu’à la campagne. Les merles forestiers débutent leur chant 1h avant le lever du soleil, contre 3 h en ville (cf étude à Leipzig, publiée dans Plos One en 2013). Il fait aussi tout un tas de cris. On entend en particulier ces ping répétés, souvent lancés juste avant la nuit. Et ce cri lorsqu’il s’envole. Si les merles parisiens sont sédentaires, ils sont rejoints en hiver pas de nombreux merles du nord de l’Europe. Ils migrent la nuit, et l’on peut entendre le cri de migration, y compris en ce moment, si l’on prête l’oreille dans le silence nocturne actuel. Montez le volume, c’est discret ! © LPO Île-de-France/D. Omarov On voit souvent les merles sautiller sur le gazon et fouiller dans les feuilles mortes : ils y cherchent les vers de terre qui composent une grande part de leur alimentation. Ils raffolent également de toutes sortes de fruits et baies et ont d'une manière générale une alimentation très opportuniste. Chaque année, les oiseaux muent. Normalement, ils remplacent leurs plumes successivement, de manière à ne pas se retrouver tous nus... Mais parfois, il y a des loupés, comme ce Merle vautour se nourrissant dans la laisse de mer de l’île de Sein ! |

|||||||||

| L’accenteur mouchet |

||||||||||

Je continue avec un animal par jour visible depuis nos fenêtres de confinés citadins. Aujourd’hui, un oiseau bien discret, mais pourtant très commun : l’Accenteur mouchet. Et oui, bien peu de monde le connaît celui-là ! Il est petit, brun, ressemble à un moineau, passe-partout, se faufile au sol sous les buissons comme une souris, mais évitera les trottoirs. Presque un furtif à la Damasio. Il diffère du moineau par son bec fin, ses teintes plus chaudes et la tête et le cou gris cendré. C’est l’un des oiseaux dont le chant résonne le plus au mois de mars ! C’est d’ailleurs à cette époque qu’il faut recenser les chanteurs, dès la mi-avril, ce sera trop tard, ils ne chanteront plus qu’épisodiquement. Le chant est très aigu, rapide et dansant, lancé depuis une antenne, un arbre, un toit. © Maxime Zucca/ARB ÎdF Ce chant est principalement émis par le mâle, mais peut l’être par les femelles également. Les femelles défendent leur territoire en usant de deux cris. Le premier, une courte trille, est émis presque uniquement par les femelles en cette saison, et surtout pendant la phase de fertilité : et vise à attirer les mâles et à les détourner d’autres femelles. Le second, un tsiip, est émis par les deux sexes, mais surtout par les femelles. Il s’agit plus d’un cri territorial, et une femelle qui entend ce cri va s’approcher pour chasser la femelle qui en est à l’origine. Le système social des accenteurs est original : mâles et femelles ont chacun plusieurs partenaires. On parle de polygynandrie ! Les femelles défendent un territoire, et s’accouplent généralement avec au moins deux mâles ; eux même tentent de s’accoupler - ils y parviennent plus rarement - avec deux femelles. Les mâles suivent la femelle partout pour éviter qu’elle ne s’accouple avec un autre mâle du coin. La femelle tente elle aussi de garder ses mâles. Il y a une compétition au sein des sexes, mais aussi entre sexes ! Cela se passe en ce moment, essayez d’observer ça... © Arend Vermaseren Avant de s’accoupler avec une femelle, du coup, le mâle picore le cloaque de sa partenaire pour essayer d’en extraire le sperme d’éventuels concurrents ayant déjà copulé avant lui. Ça ne marche pas très bien : en moyenne les deux mâles sont chacun le père biologique de la moitié des jeunes. Les deux mâles participeront au nourrissage des poussins, et lorsque les jeunes s’envolent, chacun suit une moitié d’entre eux pendant quelques jours. La majorité des jeunes quitte le nid en mai et juin et il y a souvent une deuxième nichée. Les œufs, bleus, ressemblent à ceux du merle, en plus petits. Au printemps et en été, les accenteurs se nourrissent surtout d’insectes et d’araignées. En automne et hiver, ils deviennent granivores : graines d’orties, de Rumex, de plantain, de renouées de poacées diverses... En ville, ils se montrent parfois très peu farouches dans les parcs. Les accenteurs connaissent un déclin très marqué depuis une dizaine d’année. Il a été montré en Grande-Bretagne qu’il s’agissait d’une espèce particulièrement souvent tuée par les chats, davantage que le taux de renouvellement des populations. Mais cela ne suffit probablement pas à expliquer leur déclin : les plantes indispensables à leur survie hivernale leur font aussi défaut. Lors des deux grandes enquêtes menées à Paris, les effectifs avaient été estimés à 700-1 000 couples en 2005-2008 et à seulement 350-450 couples en 2015-2018. Ils peuvent nicher dans les cours d’immeubles plantées si la végétation est dense, voire certains balcons ! Le nid est placé dans un buisson ou un mur de lierre, assez bas. En milieu rural, c’est un oiseau des haies, des lisières forestières et des zones buissonnantes, qui est présent jusqu’à la limite des arbres en montagne. |

© DR

© DR |

|||||||||

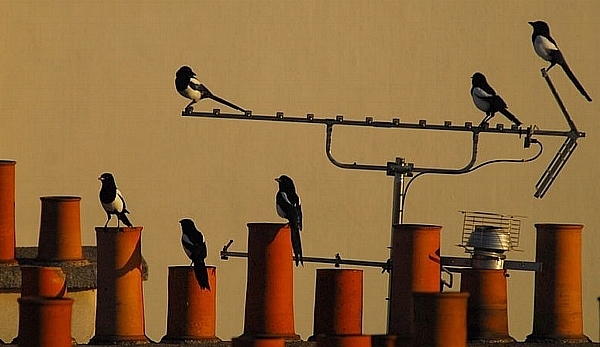

| La pie bavarde | ||||||||||

|

Son nid est impossible à confondre, et très visible en ce moment car les arbres n’ont pas encore de feuilles : c’est une sorte de très grosse boule de branchage, fermée, avec une entrée latérale, mesurant au moins 40 cm sur 40 cm, et parfois renforcée d’une année sur l’autre, le plus souvent construit vers la cime des arbres. En général elle le place dans un arbre. Les cas recensés sur bâtiment ou autres structures sont beaucoup plus rares mais arrivent parfois ! On m’a envoyé cette vidéo hier. © LPO Île-de-France/J. J. Boujot Elle construit parfois plusieurs nids mais un seul sera utilisé. Seule la femelle couve. Les nids de pie abandonnés sont parfois occupés par des faucons, des hiboux. Elle est en concurrence assez forte avec la corneille, autre corvidé urbain. Elle n’a pas intérêt à nicher trop près de cette dernière, qui n’hésite pas à détruire son nid ou sa couvée. Elle n’est pas spécialement attirée par les objets brillants contrairement à sa réputation. Les pies mangent surtout des invertébrés, des graines et des fruits, mais également des rongeurs, des lézards, des jeunes oiseaux... Pour cette dernière raison, elles sont, comme les corneilles fréquemment mal perçues. Cependant le rôle des prédateurs est important dans l’équilibre des communautés. Et une thèse conduite par François Chiron dans les parcs du 93 a montré qu’en retirant la majorité des pies d’un parc - en les capturant et relachant très loin -, la reproduction des petits passereaux n’était pas pour autant améliorée. © M.-C. Dubernardt Malgré cela, elle est considérée comme nuisible, surtout parce qu’elle est susceptible d’entrer en concurrence avec les activités de chasse en se nourrissant de jeunes oiseaux gibiers. On en tue environ 150 000 par an en France, pour... rien. La population française est estimée à environ 500 000 couples. Soyons clair : en plus d’être cruel, c’est parfaitement inutile. D’ailleurs, le Conseil d’État a récemment reconnu en 2014 puis en 2017 suite aux recours d’associations - H&B, FNE, LPO… - que la pie ne pouvait plus être classée nuisible dans 15 départements. Mais elle l’est encore dans beaucoup d’autres. Probablement en partie de ce fait, les populations de pie déclinent dans les campagnes. Elles tendent par contre à augmenter en ville. À Paris, elle est apparue au début du XXe siècle. À Londres et Berlin, son entrée dans la ville ne date que des années 1970 et la synurbanisation n’a pas encore eu lieu dans plusieurs grandes villes. © www.videos-chasse- pêche.com Entre 250 et 300 couples nichent dans Paris intramuros. La population y est stable sur les 10 dernières années. La pie n’a pas un chant à proprement dit. Un de ses cris les plus habituels est celui-ci. En groupes, elles font ces jacassements plus longs. Les pies sont très sédentaires, et se montrent assez grégaires pour dormir en hiver - plus de 50 oiseaux dorment parfois côte à côte en hiver, en haut d’un grand arbre - mais également en cette saison, ce qui semble jouer un rôle pour la conquête de nouveaux territoires. Les jeunes pies sortiront du nid dès la mi-mai : on les reconnaît aisément à leur queue beaucoup plus courte que celle des adultes. Ceux qui ont recueilli des jeunes pies tombées du nid peuvent témoigner des capacités cognitives élevées de cette espèce. © Maxime Zucca/ARB ÎdF Les pies sont connues pour être parmi les oiseaux les plus intelligents. Il s’agit d’un des rares animaux et du seul oiseau - avec un perroquet - à avoir passé le test du miroir : on leur colle une pastille sur leur plumage à un endroit non visible (cou) et la découvrant dans le miroir, la Pie cherche à la retirer. Voir la vidéo. Ceci rend leur destruction d’autant plus questionnable. Prenons plutôt le temps d’observer la beauté de ces oiseaux et leur comportement. |

|||||||||

|

||||||||||