![]() Paysage

et biodiversité

Paysage

et biodiversité

(2)

La ville de Courbevoie (92) : Jardiner la ville

Le chemin des parcs (93) : Relier les espaces de nature

Ces

deux notions, bien qu’ayant toutes deux trait à des systèmes

dynamiques vivants, n’ont pas toujours été considérées

ensemble dans

les projets de transformation ou de création d’espaces publics,

notamment en milieu urbain. Il semble qu’aujourd’hui cela

prenne un sens culturel et symbolique particulier, et que l’urbain

soit sur le point de se reconcilier avec des aspects sauvages qui étaient

jusqu’à présent évincés. Seront présentés

huit exemples de projets exposant la complémentarité des

approches paysagères et écologiques, favorisant

la biodiversité de même que l’usage. L’enjeu

est de démontrer par l’exemple qu’un aménagement

peut répondre aux exigences

d’une biodiversité fonctionnelle, en s’intégrant

dans le paysage et inversement tout en répondant aux besoins des

populations.

| La ville de Courbevoie (92) : Jardiner la ville |

||||||||||||||||||

|

|

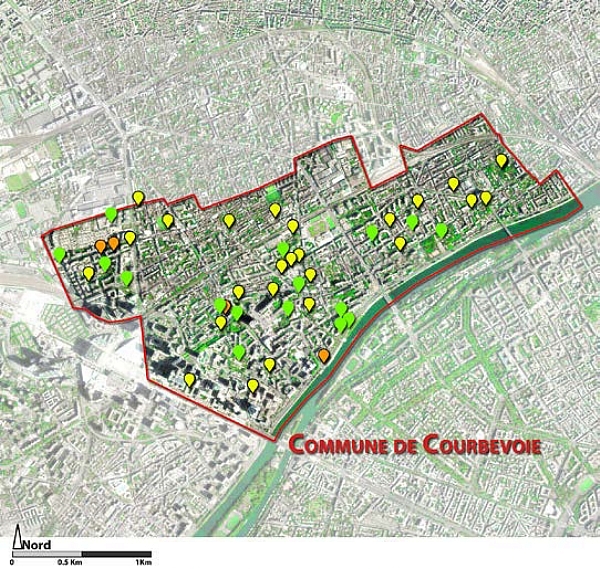

La

ville de Courbevoie (92), située au pied des tours de la

Défense, évolue dans un contexte très urbain

où la pression foncière est très forte. Chaque

espace libre est potentiellement constructible. Pourtant, la dynamique

de cette commune vise plutôt le verdissement de chaque espace

libre. Grâce à une stratégie opportuniste

de valorisation écologique des espaces verts, Courbevoie

présente un paysage de nature en ville étonnamment

présent compte tenu de son fort contexte urbain.

La somme de petits projets finit par former une véritable synergie écologique et paysagère. L’aspect multi-sites amène une densité verte favorable à la nature en ville et au cadre de vie des habitants. Le tout est mis en cohérence avec une gestion douce valorisant les techniques alternatives et écologiques : désherbage manuel, recours aux prédateurs naturels... Ainsi la commune a été récompensée par le Conseil National des Villes et Villages Fleuris qui lui a accordé la Fleur d’or 2015. Afin de décrire la démarche de la ville de Courbevoie dans sa pluralité, 3 exemples distincts sont présentés. |

|||||||||||||||||

|

La

Ville a signé une convention avec l’association Espaces, |

||||||||||||||||||

|

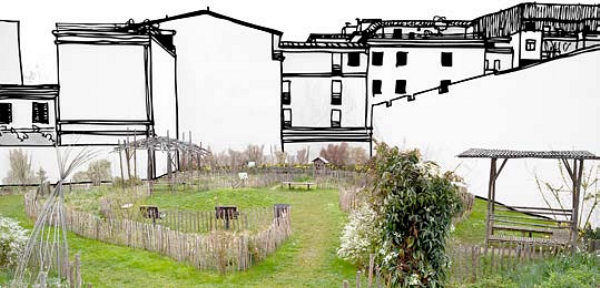

Coincée entre le collège des Bruyères et un immeuble d’habitations, l’allée des vignerons n’avait d’autre fonction que de servir d’accès aux véhicules de pompier en cas de sinistre. Peu empruntée, elle était régulièrement le lieu d’actes d’incivilité. La municipalité a alors décidé de lancer un chantier participatif pour désasphalter partiellement et végétaliser cette rue. A l’occasion de la fête des jardins, l’allée des Vignerons a été tranformée en rue jardin. Là où l’asphalte recouvrait le trottoir, 30 pieds de vigne, 6 arbres fuitiers, des plantes aromatiques, des baies et 8 petits potagers ont été plantés. Réaménagement de l’allée des vignerons Des peintures artistiques ont été réalisées sur le sol par les habitants, encadrés par des professionnels. |

|

|||||||||||||||||

|

Les riverains se sont réappropriés cette rue transformée

en promenade plantée qui est aujourd’hui respectée. |

||||||||||||||||||

|

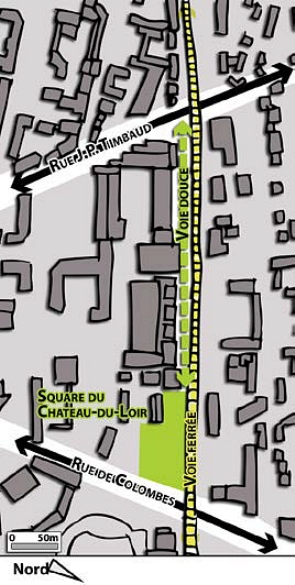

La fermeture à la circulation routière du Château-du-Loir, au nord de Courbevoie en limite avec la commune de la Garennes-Colombes, a permis la création d’un square, inscrit dans le prolongement d’une coulée verte de 4 000 m² aménagée en 2011. Ce square a fait l’objet d’une restructuration en 2013 et s’étend désormais sur une surface de 5 865 m². Initialement à vocation routière, ce projet forme aujourd’hui une liaison douce entre deux rues, répondant ainsi aux besoins de déplacement locaux. Schéma de l’inscription du site dans la trame urbaine L’ambition donnée par la commune était de répondre à l’ensemble des usages des riverains. Ainsi la friche industrielle a laissé place à des jardins partagés, un potager, une aire de jeux, de loisirs et même un espace bosselé pour les amateurs de VTT. C’est aussi un espace de promenade formant une connexion douce entre deux rues. |

|

La

square et La Défense La

square et La Défense © Ville de Courbevoie - Yann Rossignol |

||||||||||||||||

Le jardin partagé © Ville de Courbevoie |

La mare © Ville de Courbevoie |

|||||||||||||||||

| La biodiversité présente à l’origine est préservée et valorisée. Une mare a été reconstituée permettant à un écosystème particulier de se développer. Une gestion écologique est appliquée sur l’ensemble du square. | ||||||||||||||||||

| Cet

îlot de biodiversité s’inscrit dans un paysage

très urbain qui n’est pas caché mais au contraire

souligné et assumé. Les dalles de l’ancienne

usine ont pour exemple été conservées, témoin

de l’histoire d’un site et de l’histoire des

riverains. |

||||||||||||||||||

| Le jardin aux papillons Courbevoie déploie une biodiversité urbaine originale. C’est ce que l’on ressent au détour de la rue Hudri, lorsque l’on s’aventure dans le jardin aux papillons. Un terrain accolé à l’école des Vanettes, réservé pour une future extension, a été transformé en un jardin provisoire dédié à l’observation des papillons et propice à la contemplation. À l’origine, un stationnement provisoire était prévu. © Ville de Courbevoie Ce jardin a été conçu en partenariat avec le Museum national d’Histoire naturelle et l’association Noé Conservation. Un écosytème pour favoriser l’accueil de papillons a été reconstitué. Une prairie fleurie y a été plantée. Un hôtel à insecte ainsi que des aménégements en bois naturels ont été conçus avec l’aide des riverains. |

|

|||||||||||||||||

|

Le

jardin aux papillons

: un projet opportuniste permettant de créer un espace

de biodiversité au cœur d’un environnement très

urbanisé. |

||||||||||||||||||

|

L’ambition

paysagère de Courbevoie en faveur de la protection de l’environnement

permet d’améliorer le cadre de vie et le bien-être

des citoyens, de les impliquer dans les projets, de valoriser

l’image de la commune, de sensibiliser les habitants à

leur environnement et de préserver la biodiversité

urbaine. |

||||||||||||||||||

Le chemin des parcs (93) : Relier les espaces de nature |

||||||||||||||||||

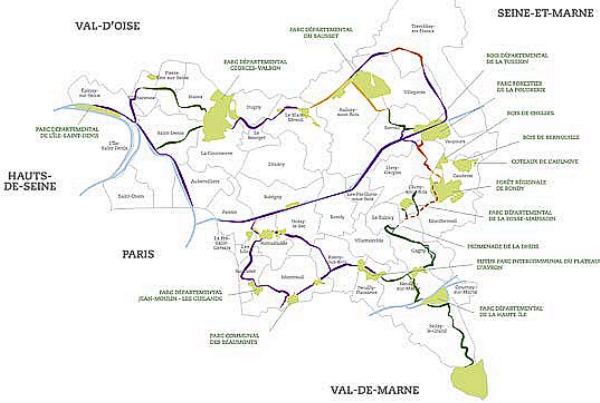

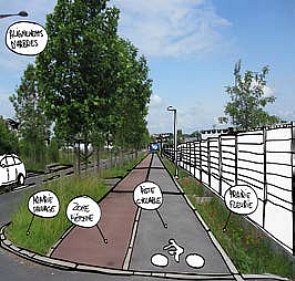

| Projet du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, le Chemin des Parcs a pour ambition de relier les grands pôles de nature de la Seine-Saint-Denis par des voies piétonnes et cyclables au sein d’un aménagement écologique et paysager global. Le but recherché est de développer la nature en ville et de développer les modes de déplacements doux dans un contexte urbain très contraignant, de faible qualité paysagère. Trois objectifs composent ainsi ce projet :

70 km de cheminements sont prévus pour mailler l’intégralité du département tout en répondant aux enjeux écologiques, paysagers et de mobilité. Pour l’heure, deux tronçons sont réalisés représentant 7 km de linéaire. Leurs aménagements seront détaillés ci-après pour mettre en lumière les aspects paysagers et écologiques portés par le Chemin des Parcs. Un troisième tronçon est aménagé mais les pratiques de gestion douce y sont encore en phase de test. Trame verte et bleue Le

Chemin des Parcs se base sur le réseau écologique

départemental, visant à recréer ou conforter

les continuités écologiques du territoire pour faciliter

la circulation des espèces. En effet, ces dernières

ont besoin de se déplacer pour se nourrir, se reproduire,

se reposer et assurer leur survie. En milieu urbain, il existe

de véritables ruptures de ces déplacements. Des

aménagements favorables à l’implantation de

la biodiversité et à ses déplacements sont

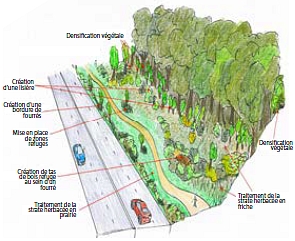

installés le long de ces nouvelles continuités. La liaison Forêt de Bondy / Parc forestier de la Poudrerie Représentant

un linéaire de 3,5 km, ce tronçon a été

aménagé en 2010. Établissant une liaison

directe entre deux pôles de nature, cette section devait

répondre à de forts enjeux écologiques précisément

dictés par les objectifs du réseau Natura 2000.

Les

principes d’aménagement du Chemin des Parcs, se basant

sur les circulations douces et la nature en ville, ont ainsi mis

en valeur ces atouts paysagers. Soit en les incluant dans le tracé,

soit en organisant des liaisons douces avec eux. La liaison Parc forestier de la Poudrerie / Parc du Sausset Premier

tronçon réalisé en 2009, d’une longueur

de 3,7 km bordant la RD40, il est également celui ayant

bénéficié du premier état des lieux

en 2014. Sa particularité vient du fait qu’il correspond

à un aménagement paysager préexistant réalisé

dans le cadre de la création d’une piste cyclable,

livrée en 2008. Le Chemin des Parcs a ainsi apporté

une forte dimension écologique.

Ce tronçon est le premier à avoir bénéficié d’un bilan d’expérimentation après 4 années de gestion écologique. Le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) souligne ainsi que les milieux suivent actuellement une évolution naturelle. La biodiversité s’y installe peu à peu. Cela ajoute à cette continuité écologique un rôle de refuge pour la biodiversité urbaine. Une stratégie basée sur une planification Le

tracé du chemin des Parcs trouve son origine dans la cartographie

du réseau écologique du territoire identifiée

lors de l’élaboration de la Trame Verte et Bleue

départementale. Espace

multifonctionnel : déplacements, habitats , gestion des

eaux Multifonctionnalité L’aspect trans-thématique de cette démarche d’aménagement implique la nécessité de valoriser de concert l’écologie, le paysage et les déplacements. Pour y parvenir, plusieurs solutions sont mises en place :

Les qualités plurielles de ces aménagements font ainsi écho à celles des pôles de nature qu’ils relient. Une animation incessante Le premier tronçon réalisé a permis d’éprouver les méthodes de gestion mises en place grâce à son bilan d’expérimentation. Le CBNBP acte par ses relevés leur action de valorisation écologique. Parmi les objectifs visés, on peut citer :

Une formation du service des espaces verts du conseil départemental a été opérée. Cette démarche est indispensable pour faire prendre conscience des enjeux aux opérateurs et assurer la rigueur de la gestion écologique. |

|

|||||||||||||||||

|

Plan

du chemin des parcs à l’échelle du département de la Seine-Saint-Denis |

|||||||||||||||||

|

Les

aménagements du Chemin des Parcs forment une pleine valorisation des continuités écologiques de la Seine-Saint-Denis. |

||||||||||||||||||

Mare pédagogique en bord de cheminement © Conseil Général de la Seine-Saint-Denis |

Multiplicité des types d’aménagement © Conseil Général de la Seine-Saint-Denis |

|||||||||||||||||

Gestion écologique des abords de la piste existante © Conseil Général de la Seine-Saint-Denis |

||||||||||||||||||

|

La plus-value du Chemin des Parcs s’applique même sur des zones récemment aménagées. L’aménagement de ce tronçon montre que le Chemin des Parcs sait à la fois s’adapter à la multitude des éléments paysagers locaux et créer de nouveaux milieux. |

||||||||||||||||||

|

Schéma du tronçon 1 du chemin des parcs, bordure de la RD401 |

|||||||||||||||||

Affichage pédagogique © Conseil Général de la Seine-Saint-Denis |

||||||||||||||||||

|

L’initiative

du Chemin des Parcs, portée par le Département de

la Seine-Saint-Denis, forme une prolongation logique de l’inscription

des parcs départementaux dans le réseau Natura 2000.

Pour l’heure seuls deux tronçons sont aménagés

et focalisés sur l’Est pour renforcer la ceinture

vert de l’Île-de-France. Le Chemin des Parcs priorise

ses trois enjeux - écologie, déplacements et paysage

- pour définir le tracé des aménagements,

avant de passer à la problématique foncière.

La principale conclusion du bilan est de toujours

privilégier la continuité des pratiques de gestion

sur une longue durée afin de laisser le temps aux habitats

de trouver leurs équilibres. |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||