![]() Paysage

& biodiversité

Paysage

& biodiversité

(1)

Notions principales :

Biodiversité - Paysage - Analyse croisée

La cavée du Gué : Créer un lieu

de détente

Ces

deux notions, bien qu’ayant toutes deux trait à des systèmes

dynamiques vivants, n’ont pas toujours été considérées

ensemble dans

les projets de transformation ou de création d’espaces publics,

notamment en milieu urbain. Il semble qu’aujourd’hui cela

prenne un sens culturel et symbolique particulier, et que l’urbain

soit sur le point de se reconcilier avec des aspects sauvages qui étaient

jusqu’à présent évincés. Seront présentés

huit exemples de projets exposant la complémentarité des

approches paysagères et écologiques, favorisant

la biodiversité de même que l’usage. L’enjeu

est de démontrer par l’exemple qu’un aménagement

peut répondre aux exigences

d’une biodiversité fonctionnelle, en s’intégrant

dans le paysage et inversement tout en répondant aux besoins des

populations.

|

Notions principales |

|||||||||||||||||

|

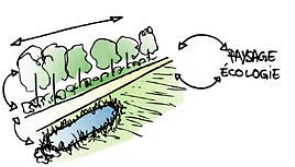

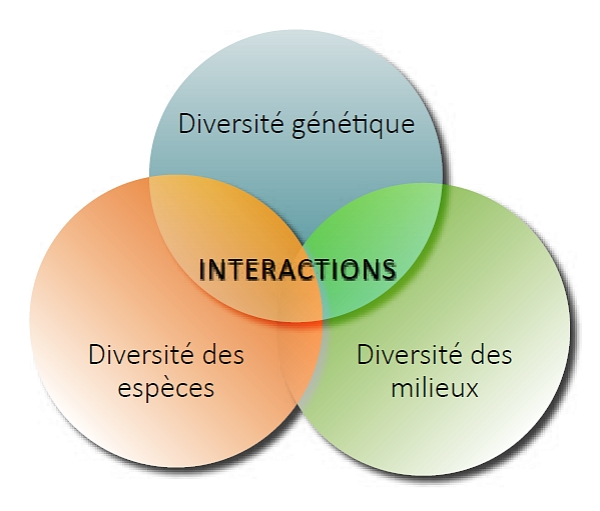

|

Biodiversité Qu'est-ce que la biodiversité ? La biodiversité, contraction de diversité biologique représente la diversité de la vie sur terre : la diversité génétique, la diversité des espèces et des milieux, et leurs interactions. C’est l’ensemble des êtres vivants, les plantes, les animaux, les champignons, les micro-organismes... Ce sont aussi les interactions qui les relient entre eux et avec le milieu où ils vivent. Nous, humains, appartenons à l’espèce Homo sapiens, un des éléments de la biodiversité. Nous interagissons dans le temps et dans l’espace avec les autres composantes de la biodiversité et notre vie même en dépend. Quels bénéfices apporte-t-elle ? La biodiversité apporte un nombre important de bénéfices à notre société que l’on appelle services écosystémiques auxquels il est difficile de suppléer : des services d’approvisionnement en matières premières, des services de régulation, des services culturels... La nature en ville contribue notamment à la qualité du cadre de vie et à l’attractivité des villes. Elle permet de réguler les températures trop chaudes en été, de filtrer les eaux, d’améliorer la qualité de l’air, de limiter les risques d’inondation... Les services rendus par la nature en ville sont sociaux, écologiques mais aussi économiques. Le lien entre habitats, territoires, villes et aménagement La trame verte et bleue (TVB) est un outil d’aménagement durable du territoire qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau écologique sur le territoire pour que les espèces puissent, comme l’Homme, communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer... C’est à dire assurer leur cycle de vie tout en facilitant leur adaptation au changement climatique. La prise en compte de la trame verte et bleue au niveau local, notamment par le biais des documents d’urbanisme réalisés par les collectivités, mais aussi par la mobilisation d’outils contractuels, permet d’intégrer la biodiversité dans les projets de territoire et ainsi renforcer la valeur écologique des aménagements. Même si la trame verte et bleue vise en premier lieu des objectifs écologiques, elle permet également d’atteindre des objectifs sociaux et économiques, à travers le maintien des services rendus par la biodiversité, la valorisation paysagère et culturelle des milieux supports - amélioration du cadre de vie, accueil d’activités de loisirs... -, et la participation des activités humaines : activités agricoles, activités forestières... L’approche paysage de la trame verte et bleue La trame verte et bleue s’appuie sur les concepts de l’écologie du paysage qu’elle aborde d’une manière fonctionnelle. L’écologie du paysage est une notion nouvelle qui met en évidence l’importance de l’organisation des structures du paysage au regard du déplacement des espèces et de la biodiversité. L’approche paysagère de la trame verte et bleue révèle toute la multifonctionnalité d’un territoire plaçant l’Homme et ses activités au cœur de son patrimoine. Elle permet d’avoir une vision intégrée du territoire dans ses diverses dimensions. |

||||||||||||||||

Ruche au cœur d’un square de Courbevoie © Ville de Courbevoie - Yann Rossignol |

Poumon vert en zone urbaine, parc départemental de la Haute-Isle © Conseil Général de la Seine-Saint-Denis |

||||||||||||||||

|

Définition

trame verte et bleue La

trame verte et bleue est un réseau formé de continuités

écologiques terrestres et aquatiques identifiées

par les schémas régionaux de cohérence écologique

ainsi que par les documents de planification de l’État,

des collectivités territoriales et de leurs groupements. L’un

des objectifs assignés à la trame verte et bleue |

|||||||||||||||||

|

Le paysage est une partie de territoire telle que perçue par les populations. Cette définition renvoie à deux principes essentiels :

© PNR Oise - Pays-de-France Le

paysage est parcouru et vécu. Il peut prendre une valeur

culturelle, correspondre à une image affective, un caractère

typiquement local... C’est un patrimoine partagé

avec une forte dimension sociale.

Évolution du rapport entre Jardin et Nature L’aménagement

des espaces extérieurs fait partie intégrante de

l’action de l’Homme sur son territoire pour répondre

à des besoins vitaux et/ou sociaux : alimentation, protection,

lieu d’échange ou espaces d’agrément.

Le jardin, en tant qu’espace à usage humain accueillant

des éléments vivants, est une représentation

symbolique du rapport de l’Homme à la nature. Ce

rapport a longtemps été celui de la volonté

de domination de l’Homme sur la Nature, alors perçue

comme nourricière et protectrice, mais aussi sauvage et

dangereuse. Composition

harmonieuse du parc du quartier de Croix-Bonnet Progressivement,

dans le contexte du développement des villes, la perception

du rapport de l’Homme à la nature dont il est coupé

se transforme. |

|

||||||||||||||||

|

Définition Loi

biodiversité (article L.110-1 du code de l’environnement)

: partie de territoire telle que perçue par les populations

; |

|||||||||||||||||

|

|

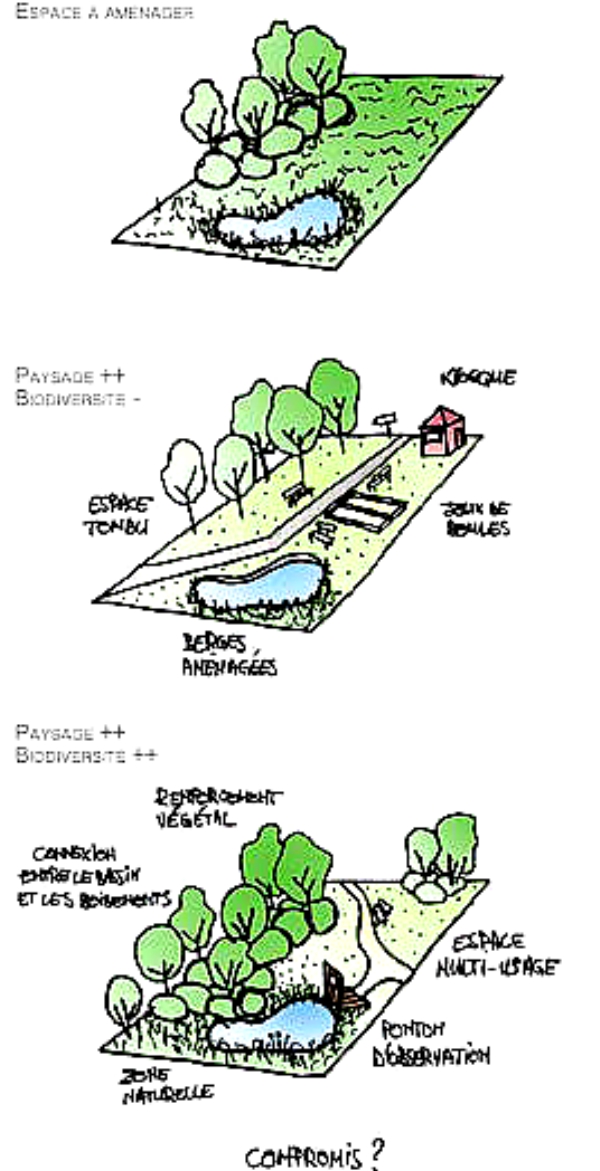

Quelle connexion entre paysage aménagé et biodiversité ? La réalisation d’aménagements paysagers à - haute - valeur écologique nécessicite de trouver une juste combinaison entre usages humains et nature sauvage, notamment par une bonne organisation spatiale entre des milieux naturels préservés et des espaces accessibles d’où ils peuvent être perçus sans être endommagés afin qu’ils puissent se nourrir l’un de l’autre. La recherche de cette imbrication représente l’élément central dans la création de ce type d’aménagements, qui devient vertueux à la fois pour l’Homme et pour les espèces. Le cadre de vie de l’Homme et les milieux naturels s’approchent au point de ne former plus qu’un, dans l’idéal. Pour cela, le vivant au sens large est essentiel et mis en avant, il permet de retrouver le caractère véritable d’un lieu au sein de son territoire. L’aspect local des éléments constitutifs est primordial pour conforter une identité paysagère, portée par la qualité des milieux qui le compose. La réussite de ce type de projet passe inéluctablement par l’observation préalable de ce vivant, dans le but d’en extraire la richesse au travers de son intérêt ornemental et fonctionnel. Réfléchir l’organisation Un espace peut avoir plusieurs usages qui varient en fonction du type de lieu et de sa fréquentation humaine, en lien avec la présence plus ou moins prépondérante de milieux vivants : de l’espace naturel protégé à la rue d’une grande agglomération. Pour autant, l’organisation des éléments constitutifs peut permettre de mettre en valeur le paysage ou de donner plus de valeur écologique aux espaces visés quelle que soit leur nature. Le but étant de trouver le meilleur équilibre, afin que des lieux riches en biodiversité puissent aussi satisfaire les différents usages des populations. Relier les deux dans un même espace Les espaces aménagés paysagés dont l’objectif principal est la fréquentation humaine, et les milieux naturels ou les zones à intérêt écologique dont l’objectif principal est la préservation et/ou le développement d’une biodiversité, s’opposent ou se juxtaposent souvent sans que leur interrelation soit réfléchie. De plusieurs manières, à différentes étapes, il est pourtant possible de créer des connexions entre eux. L’imbrication est le niveau où paysage vécu et biodiversité sont complémentaires. Rechercher le bon compromis Pour approcher ce consensus entre paysage vécu et biodiversité, il n’y a pas de solution toute faite. Il est cependant possible, vis à vis d’un site ou d’une démarche, d’envisager une approche pour se poser les bonnes questions, aux bons moments. Et il est proposé à la suite des éléments permettant de renforcer la synergie paysagère et écologique, en s’appuyant sur les points forts de chaque situation étudiée, basée sur l’observation des atouts et des contraintes d’un lieu, d’un territoire :

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

La cavée du Gué : Créer un lieu de détente |

|||||||||||||||||

|

Localisé au sud de Plailly (60), entre le centre-bourg et la campagne, l’aménagement de la Cavée du Gué propose aux visiteurs d’évoluer dans un lieu alliant attraits d’un environnement riche en biodiversité et agréable pour les habitants. Les lieux d’attrait s’intègrent parfaitement au cadre paysager © PNR Oise - Pays-de-France Le

site s’organise autour d’une mare pédagogique,

espace naturel à l’articulation entre l’habitat

- fonds de jardins -, les rues, différents services publics

- cimetière, crèche... - et un secteur agricole

dont il reprend le vocabulaire : pâturage, vergers... Cette

création d’aménités autour d’une

mare Une balade révélant les paysages La Cavée du Gué est une mise en scène paysagère dans le sens où l’aménagement révèle le paysage existant, qu’il soit ordinaire ou patrimonial. Ce parc offre aux habitants un paysage traditionnel en cohérence avec l’environnement rural du village de Plailly. Les différentes fonctions du parc L’espace, très ouvert, offre un large panorama sur le paysage proche, mettant en valeur les éléments identitaires du village et de son territoire. De nombreux points de vue ont été révélés, mais aussi crées :

Ces éléments apportent ainsi une clé de lecture du paysage aux usagers : ils révèlent la naturalité du territoire. De nombreux aspects pédagogiques en lien avec la biodiversité sont aussi mis en place avec la présence d’hôtels à insectes, par exemple. En lien avec le contexte paysager, le mobilier permet contemplation et loisirs, en s’inscrivant dans une démarche de développement durable. L’aire de jeux a été réalisée avec des éléments rustiques en bois, posés sur des sols de copeaux, les différents mobilers sont simples et ainsi pleinement intégrés. Les chemins sont matérialisés par une tonte plus régulière dans les milieux ouverts pour suggérer au public le parcours à emprunter. Ces cheminements doux viennent se connecter à la limite urbaine permettant aux habitants de transiter par ce site pour rallier la crèche et l’école du village, par exemple. Les riverains sont ainsi guidés depuis l’urbain vers la campagne. Aménager

des perspectives visuelles L’espace est organisé pour accueillir du public, le recevoir dans les meilleures conditions et lui permettre de véritablement découvrir ce paysage commun mis en valeur par l’aménagement. |

|

||||||||||||||||

Espèce hygrophile : Geum Rivale - Benoîte des ruisseaux © PNR Oise - Pays-de-France |

Un condensé de biodiversité Le

principal intérêt écologique du site se trouve

au niveau de la mare. Un écosystème riche en biodiversité

s’est développé spontanément, résultant

de la fluctuation de l’eau et de la microtopographie du

sol créant un gradient hydrique. C’est-à-dire

des milieux de plus en plus humides en s’approchant de la

mare, favorisant ainsi une diversité d’habitats plus

ou moins humides pour la faune et la flore. Une valorisation accompagnée Initialement, la commune de Plailly a souhaité aménager une friche de 3 hectares afin de résoudre des problèmes de ruissellement. Un bassin de rétention des eaux a été construit en 2005. Le site est ensuite laissé en dynamique naturelle, à l’abri de toute perturbation anthropique. Une riche biodiversité typique des milieux humides s’est développée naturellement. Louée dans un premier temps à des propriétaires de chevaux, la commune décide de valoriser cette ancienne friche. L’enjeu du projet est alors de conserver cette biodiversité et la naturalité du site tout en offrant aux habitants un espace de détente et de promenade intégré à son environnement. La commune fait appel au Parc Naturel Régional (PNR) Oise - Pays-de-France pour mener une étude d’aménagement. L’étude vise à définir des orientations en termes d’aménagement et de gestion du site qui soient compatibles avec la préservation de la biodiversité présente et l’accueil du public. Un site mis en musique La Cavée du Gué est notable dans la plus-value qu’elle offre à un territoire présentant pourtant d’ores et déjà une qualité paysagère et écologique. En créant un lieu d’aménités et en mettant en scène la nature du territoire, les riverains sont plus enclins à découvrir la nature sur ce site que celle à proximité, sur laquelle ils n’auraient peut-être jamais porté d’intérêt. Cette introduction à la nature est soutenue par les aménagements dédiés à la pédagogie et à la contemplation. L’animation du PNR confirme également cet accompagnement avec des stages sur la gestion différenciée ainsi que la découverte de la faune à destination des riverains et des professionnels. Une importante dimension multi-usages est présente. La tonte des milieux ouverts pour les préserver de l’enfrichement permet d’y pratiquer des loisirs sportifs. Le pâturage au pied des vergers donne un caractère bucolique tout en apportant les avantages écologiques et environnementaux. Gestion différenciée La

biodiversité présente liée aux prairies,

aux friches, aux milieux forestiers, aux milieux rudéraux

- décombres, friches... - du site, est plus commune que

celle liée aux zones humides mais participe au fonctionnement

écologique global du site. Elle doit être également

préservée. Sa présence est largement inféodée

à l’application d’une gestion différenciée.

|

||||||||||||||||

|

Différents mobiliers bois |

||||||||||||||||

Les auxilliaires de l’écopâturage © PNR Oise - Pays-de-France |

|||||||||||||||||

|

La

différenciation des modes

Une démarche s’est créée autour |

||||||||||||||||

|

Orchestrée

autour d’un milieu s’étant spontanément

doté d’une valeur écologique, la Cavée

du Gué propose aux visiteurs de passer du bon temps, en

s’instruisant. |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

©

G2C Environnement

©

G2C Environnement