![]() Étude

Les mobilités émergentes,

Étude

Les mobilités émergentes,

trottinettes, scooters et vélos en partage

Profils, pratiques, attentes à partir d'une enquête

réalisée auprès d'utilisateurs

(1)

Introduction

L’état des lieux de ces services de mobilité

Intégration dans l’espace public et bilan carbone : La

régulation des flottes et des pratiques

Les

mobilités urbaines ont profondément évolué

en peu d’années, offrant une plus grande diversité

de services. Au diptyque voiture personnelle-transports en commun,

se substitue désormais un riche panel de propositions de déplacements

permettant de réaliser

des gains de temps significatifs pour parcourir de courtes distances.

Avec une mobilité très forte - 8,8 millions de déplacements

internes

à Paris en 2018 - et des portées courtes - 72 % des déplacements

font moins de 2 kilomètres, 92 % moins de 5 kilomètres -,

Paris représente

un espace d’expérimentations de premier ordre pour les nouvelles

mobilités. Les premiers résultats de l’Enquête

Globale de Transport

de 2018 viennent d’ailleurs renforcer cette observation en soulignant

l’intensification des déplacements internes à Paris

depuis 2010 :

+ 10 %. Forts de ces constats, les opérateurs privés ont

ainsi déployé dès 2016, avec Cityscoot d’abord,

une offre en mobilités

alternatives et surtout en free-floating, sans station d’attache.

| Introduction Le

vélo en flotte libre a conquis rapidement les grandes

métropoles, rencontrant un besoin non comblé d’offres

en déplacements alliant le libre-service, l’absence

de contingences liées à l’entretien, au

risque de vols et de dégradations, la non-nécessité

de disposer d’un local dédié à l’accueil

de l’engin. Autant d’atouts qui ont démontré

leur importance dans les grandes métropoles en séduisant

un public plutôt composé de jeunes actifs ou d’étudiants,

provenant majoritairement, mais pas toujours, de milieux sociaux

aisés et diplômés du supérieur. La motorisation électrique a également favorisé le recours à ces engins, car il permet d’atteindre des vitesses de déplacements 5 à 6 fois plus rapides que la marche : 25 km/h maximum pour 4 à 5 km/h en milieu urbain pour la marche et 12 km/h pour un vélo classique. On assimile les engins de glisse urbaine à une forme de marche augmentée, une autre façon de dire qu’on se déplace en surface, sur voirie, seul et vite. Cette allure de déplacements, associée à la flexibilité d’accès, contribue à rendre ludique l’utilisation de ces moyens de locomotion. Dès

lors, l’irruption massive et rapide d’opérateurs

privés de micro-mobilités partagées dans

le paysage parisien introduit de nouvelles façons de

faire en matière de déplacements et d’usages

des espaces publics.

Rue

Saint-Honoré, mars 2020, Paris (Ier) Au-delà de ces caractéristiques, cinq variables viendront enrichir le référentiel de connaissances en matière de nouveaux engins de déplacements personnels : les motifs, portées et durées des déplacements, la multimodalité, l’accidentologie, les effets de substitution. Des informations sur les avantages, les inconvénients, les pistes d’amélioration de ces micro-mobilités complètent l’ensemble. Cette étude fournit aux décideurs publics, aux gestionnaires de voirie, aux opérateurs, des éléments factuels et objectivés sur lesquels s’appuyer pour agir. Elle a pu bénéficier du concours d’une partie des opérateurs actifs dans la capitale. Huit d’entre eux, sur onze, ont accepté de mettre en ligne un lien vers le questionnaire comportant une quarantaine de questions. Deux de plus ont fourni des éléments sur leur activité depuis leur arrivée à Paris :

|

|

||||||||||

| L’état des lieux de ces services de mobilité | |||||||||||

|

|

Les prémices du passage de la propriété au partage, Vélib’, Autolib’ Le contexte historique a contribué à l’arrivée dans la ville de nouvelles formes de déplacements et de nouveaux acteurs. Le recul de la voiture à Paris qui se traduit par une diminution des ventes de voitures neuves et d’occasion, par la baisse des taux de motorisation, par le recul du trafic routier, et par la réduction de la chaussée réservée aux véhicules carbonés, ne sont pas des phénomènes conjoncturels. Ils s’inscrivent dans le temps long. Ce recul coïncide notamment avec une demande sociale en matière de préservation de l’environnement, demande sociale qui s’est amplifiée avec les communications désormais régulières sur le changement climatique global - rapports très médiatisés du GIEC - et sur les pollutions locales : mesures permanentes réalisées par les 70 capteurs d’Airparif répartis en Île-de-France, puis plus récemment, mesures des nuisances sonores à partir des 170 stations de mesure déployées par BruitParif. Ces messages émaillent dorénavant le quotidien des populations. La somme de connaissances désormais réunies sur la question du changement climatique, de ses origines et ses impacts, a convaincu les acteurs publics en Europe, en France, et notamment à Paris, de conduire des actions en faveur de la réduction de ces effets. Depuis

une quinzaine d’années, la Ville de Paris intervient

pour réduire les sources d’émissions polluantes.

De nombreux dispositifs et plans encadrent et concrétisent

ces orientations : Plan Climat, Plan de Santé Environnementale

et plus récemment, mise en place d’une Zone à

circulation Restreinte, intégration à la Zones à

Faibles Émissions métropolitaine. Ils inscrivent

de façon concrète et durable l’interdiction

progressive des véhicules les plus polluants. Ces dispositifs

convergent avec des plans établis à l’échelon

national et régional, notamment le Plan de Déplacements

Urbains d’Île-de-France et le Plan de Protection de

l’Atmosphère. Ces offres ont accompagné la montée en puissance des préoccupations environnementales, tout en proposant de la desserte sur-mesure en complément du réseau public de transports en commun lourds. Elles s’inscrivent dans un contexte d’accélération de la montée des déplacements en Île-de-France. Cette intensification se vérifie avec les Enquêtes Globales de Transport, conduites depuis 1976 en Île-de-France. En 2018, on compte 43 millions de déplacements journaliers en Île-de-France, dont 8,8 millions internes à Paris. Ces volumes étaient respectivement de 35 millions et 7,1 millions en 2001, soit des augmentations de 23 % et 24 %. Dans le même temps, les déplacements en transports en commun ont augmenté de 38 %, une demande qui s’avère très élevée et qui conduit à une saturation de certains réseaux, malgré une hausse de l’offre commerciale : + 19 % de trains x km sur le réseau francilien. L’augmentation du nombre de déplacements journaliers s’est donc accélérée, passant de 0,6 % en croissance annuelle moyenne entre 1976 et 2001 à 1,2 % entre 2001 et 2018. Les liaisons Paris-Paris se sont fortement accrues entre 2001 et 2018 - + 34 % -, après un coup de frein enregistré entre 1976 et 2001. Paradoxalement, les déplacements des résidents parisiens ont augmenté de 9 % entre 1976 et 2010, alors même que la population municipale diminuait légèrement - - 2,5 % entre les recensements de 1975 et de 2010 -, témoignant d’une hausse des besoins de déplacements au cours d’une journée. De nouveaux modes de transports émergent, destinés à accélérer la démotorisation des ménages, en offrant de la souplesse dans les réponses :

|

||||||||||

|

Lancé en 2007 à Paris et dans 30 communes riveraines, le système Vélib’ a fait l’objet d’une Délégation de Service Public entre le groupe Decaux et la Ville de Paris pour une période de 10 ans, le terme étant fixé à février 2017. Il a permis de déployer 1 240 stations fixes proposant ensemble un bouquet de 19 000 vélos. Au moment du renouvellement du marché, on recensait 40 millions de locations annuelles et près de 300 000 abonnés longue durée. Déployé

en 2007, le système est venu rejoindre le cortège

des villes qui avaient déjà mis en place des vélos

en libre-service : Rennes - 1998, abandonné en 2009 -,

Grenoble - système de location mis en place en 2004 -,

Lyon,(200), La Rochelle, 2005, Orléans, 2007, Montpellier,

2007, et Aix-en-Provence, 2007, abandonné en 2011. Depuis,

de nombreuses autres villes et agglomérations sont venues

grossir les rangs des collectivités proposant ce type de

service. |

|||||||||||

Station Vélib’, août 2019, Pont Renault, Boulogne-Billancourt (92) - © Apur – Sarah Cantaloube |

|||||||||||

| Une sortie programmée des motorisations thermiques qui favorise ces offres alternatives. | |||||||||||

|

C’est

sur cette toile de fond du combat en faveur d’une amélioration

de la qualité de l’air que se sont déployées

de nouvelles options. Vélib’, puis Autolib’, ont nourri une expérience innovante de la mobilité en ville. Proposant au plus grand nombre, en divers points de l’espace public, une offre en mobilité propre, ils ont ouvert le champ à des pratiques qui ont transformé le paysage du déplacement et ont permis l’arrivée de nouveaux opérateurs. Trois principes président à l’émergence de ces dispositifs et au soutien des pouvoirs publics :

Le cadre juridique évolue également à grande vitesse pour faciliter la mise en place de ces outils : les lois n°2010-788 du 12 juillet 2010 - dite Grenelle 2 - et n°2014-58 du 27 janvier 2014 - dite MAPTAM - ont créé le label autopartage et lui ont associé des facilités. Ces dispositions étendent également les compétences des autorités organisatrices de mobilité en matière d’organisation. Le

free-floating a fait son apparition en 2016 à

Paris avec les scooters, rapidement suivis par d’autres

opérateurs sur de nouveaux segments de marché. |

|

||||||||||

|

En 2011, une Délégation de Service Public est conclue avec le groupe Bolloré pour déployer un système de voitures électriques en libre-service et en trace directe, d’un point A à un point B : Autolib’. Le système est venu compléter, à grande échelle, une offre en autopartage relativement modeste, au statut privé, et fonctionnant en boucle. Il a assoupli ces dispositifs en mettant à disposition des citadins des véhicules électriques, de petite taille, dont la réservation n’est pas nécessaire et qui ne doivent pas être obligatoirement ramenés à la station de départ. Couvrant

665 km² fin 2016 - soit un peu moins que la surface de la

Métropole du Grand Paris -, le système proposait

près de 4 000 véhicules électriques répartis

dans 1 100 stations. Malgré un succès populaire

important - 155 000 abonnés en mai 2018 contre 37 700 en

2012 -, le système a été abandonné

à l’été 2018, en raison de coûts

d’exploitation trop lourds. La disparition d’Autolib’

a laissé deux héritages majeurs : 6 000 bornes de

recharge électriques sur l’espace public - dont 3

300 à Paris - et une pratique de l’autopartage qui

a rencontré un vivier d’utilisateurs important. Dans

un premier temps neutralisée, une partie de ces bornes

de recharge électrique a été réactivée

et la réutilisation des autres est en discussion. Un appel

d’offres, organisé par la Ville de Paris, désignera

dans le courant du deuxième semestre 2020 un opérateur

pour déposer 1 900 bornes parisiennes et les remplacer

par des bornes plus puissantes destinées à tous

les véhicules électriques, tous modèles de

voitures et deuxroues électriques. De son côté,

le SIPPEREC réactive des bornes Autolib’ et en installe

de nouvelles dans la Métropole du Grand Paris, sur son

territoire de compétence. |

Des dispositifs qui ont ouvert la voie aux flottes libres de véhicules partagés Le recul dont on dispose aujourd’hui permet d’attester que ces systèmes ont trouvé et fidélisé leur public. Avec 155 000 abonnés Autolib’ en mai 2018 et 300 000 abonnés Vélib’ au terme de la première Délégation de Service Public, on peut affirmer que ces acteurs historiques ont préparé le terrain à l’arrivée des systèmes sans station d’attache. Autolib’ et Vélib’ ont noué une relation de fidélité suffisamment forte avec leurs abonnés pour alimenter un besoin qui a pu être comblé, avec la fin du service Autolib’ et le changement du marché Vélib’, par l’offre de flottes partagées en free-floating. Enhardis

par le succès de ces dispositifs - Autolib’, Vélib’,

VTC, ventes de trottinettes et engins de déplacements personnels

-, les opérateurs privés ont saisi la balle au bond

et se sont glissés dans le paysage des mobilités

urbaines. Les premiers services de mobilité partagée sont associés à l’existence d’une station d’attache. Une décennie plus tard, ils ont été rejoints, voire distancés, par des dispositifs d’un genre nouveau : la flotte libre - ou free-floating -, qui dispense l’usager de raccrocher l’engin à une borne. Les premiers entrants sur le marché international du vélo sont deux sociétés chinoises : Ofo en 2014, puis Mobike en 2015. Ces premières ruptures dans les pratiques de déplacements ont été rapidement suivies par l’arrivée des trottinettes électriques, avec Bird puis Lime en 2017, deux opérateurs originaires de Californie. |

||||||||||

| Vélib’

et Autolib’ ont popularisé les mobilités partagées. |

|

||||||||||

Cityscoot,

leader privé du scooter en free-floating, est présent

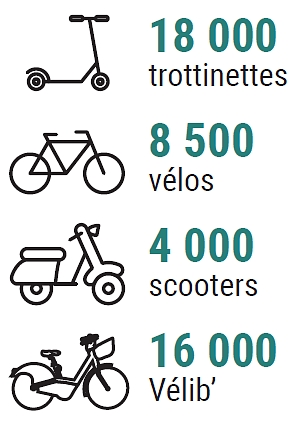

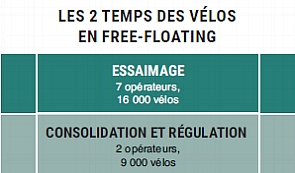

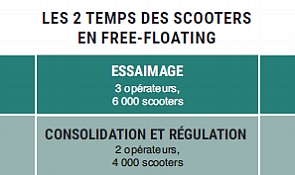

à Paris dès juin 2016. Très vite, les flottes se déploient dans l’espace public. Le parc de trottinettes a atteint jusqu’à 20 000 unités. En mai 2019, la Ville de Paris estime à environ 15 000 le nombre d’entre elles en service dans la capitale, et on comptabilise, début 2020, 18 000 trottinettes en free-floating. À ce parc, il convient d’ajouter environ 8 500 vélos et 4 000 scooters en flotte libre ainsi que les 16 000 Vélib’ aujourd’hui. La période de latence est ainsi extrêmement courte - moins de 10 ans - entre le partage avec stations - Vélib’, 2007 - et le partage sans station : CityScoot, 2016. C’est un intervalle très bref au regard des révolutions en matière de transport. Le secteur du free-floating est en phase de consolidation : la valse des opérateurs se déroule en 3 temps Les trottinettes Au foisonnement initial qui a vu jusqu’à 12 opérateurs et 20 000 trottinettes cohabiter sur les trottoirs parisiens, au moment du pic de déploiement, succède désormais une phase de consolidation qui se traduit par l’abandon spontané de plusieurs opérateurs, ou des fusions-acquisitions. Cette volonté de conquête du marché parisien montre la mobilisation d’investisseurs pour un segment jugé prometteur, voire lucratif à terme. La

concurrence que se livrent les opérateurs pour atteindre

une taille critique et dominer le marché se traduit par

la disparition des entreprises les plus fragiles. Les investissements

nécessaires au bon fonctionnement du système nécessitent

de solides capacités financières. L’espérance

de vie moyenne d’une trottinette partagée est courte,

estimée à 6 mois, les flottes doivent être

entretenues et renouvelées en permanence, leur localisation

régulée, leur batterie alimentée, les épaves

récupérées… Le

passage entre les deux phases, très rapide, s’est

traduit par la disparition d’environ la moitié des

exploitants. Les 3 temps des trottinettes se sont déroulés dans un calendrier très serré :

Les

opérateurs de trottinettes interviennent sur un territoire

opérationnel limité à Paris, sauf pour Lime,

qui opère également dans le quartier d’affaires

de la Défense. Les vélos Apparus

plus tôt que les trottinettes, les vélos en free-floating

ont subi également une forte contraction de l’offre. Aujourd’hui,

seuls demeurent sur le marché le leader américain

Jump et l’acteur chinois Mobike, avec une flotte totale

d’environ 8 000 vélos, hors Vélib’. Les scooters Lancés

en juin 2016, les scooters partagés CityScoot ont été

rejoints par 2 autres opérateurs : Coup et Troopy. Ne

demeurent aujourd’hui que deux opérateurs à

Paris : CityScoot et Troopy, nouveau venu sur le marché

- lancement en octobre 2018 -, qui se positionne sur une ligne

singulière avec son 3 roues motorisé à moteur

thermique. Le bilan des déplacements à Paris Chaque année depuis 1990, l’Observatoire des déplacements de la Ville de Paris dresse un portrait chiffré des usages de la voirie au travers d’une batterie d’indicateurs. Initialement centré sur le recueil de données sur les transports en commun, la circulation et le stationnement, le bilan s’est peu à peu étoffé avec l’introduction de nouvelles thématiques : les deux-roues motorisés, les vélos, le transport de marchandises. L’impact de ces modes de transports sur la voirie légitime un recueil régulier de données permettant de disposer d’un baromètre propre à alimenter la réflexion publique. Des comptages vélos sont opérés depuis le milieu des années 90 à Paris sur un certain nombre de sites. Le nombre de points de dénombrement a été revu à la hausse en 2016 en lien avec le lancement du plan vélo 2015-2020, qui prévoyait le doublement des aménagements cyclables à Paris. Les comptages réalisés deux mardis par mois sur 6 sites entre 8h30 et 9h30 puis 17h30 et 18h30 permettent d’obtenir un indice d’évolution du nombre de cyclistes. Ils permettent aussi d’analyser la composition du trafic des vélos, en séparant les vélos en libre-service des autres vélos, qu’ils soient personnels, en free-floating ou en location longue durée. De janvier 2019 à février 2020, Vélib’ représente en moyenne 1 vélo sur 5 sur les sites enquêtés. Après un pic mesuré en août, octobre et novembre - entre 23 et 26 % de la composition du trafic vélo -, son niveau a chuté à 15 % en décembre, 14 % en janvier avant de remonter à 17 % en février. La grève longue durée qui s’est installée dans la capitale a poussé des usagers à s’équiper en achetant un vélo, en louant pour une durée longue ou en recourant aux vélos en free-floating. Conjoncturel, l’impact des grèves dans les transports en commun marque un tournant dans la pratique en installant de façon structurelle le vélo dans les déplacements du quotidien. Le rapprochement entre évolution du linéaire cyclable et évolution du nombre de vélos entre 1997 et 2018 procure une vision de la trajectoire des deux courbes. 2 évènements introduisent des changements majeurs dans les courbes : le lancement de Vélib’ en 2007, qui se traduit par une montée rapide du nombre de vélos, et la forte augmentation du linéaire cyclable en 2010 résultant de l’introduction des doubles sens cyclables dans les zones 30. L’offre en infrastructures constitue bien l’une des composantes de la pratique du vélo. Autre

modalité de recueil : le comptage, une journée par

an, entre 8h et 20h de l’ensemble des vélos sur un

échantillon de 39 sites : 6 sites et 33 ponts. Cette progression n’est pas linéaire et connaît des accidents, avec des chutes de fréquentation lors des journées d’enquête de 2009, 2010 ou encore 2015. Ces écarts par rapport à la courbe ne sont cependant pas de nature à modifier la trajectoire d’ensemble, et ne gomment pas par exemple l’accélération rapide intervenue entre 2009 et 2014, par rapport à une période 2002-2008 plus tempérée en termes de progression. Cet accroissement sur 39 sites est sans nul doute extrapolable à l’ensemble de la capitale, dans des proportions qui restent cependant à définir. Depuis

le mois d’avril 2019, les opérations de comptage

réalisées 2 mardis par mois sur 6 sites parisiens

intègrent un décompte des trottinettes. Si le mouvement

sur 11 mois d’inventaire présente un profil accidenté,

il n’en ressort pas moins que la courbe de tendance est

ascendante et laisse entrevoir une projection orientée

à la hausse dans les conditions actuelles. Les éléments complémentaires enregistrés lors de ces comptages montrent un abandon progressif de la circulation sur les trottoirs au profit des pistes cyclables, une information qui démontre l’intégration rapide par les usagers de l’interdiction de circulation sur les trottoirs. Combien de déplacements en trottinettes à Paris ? L’inventaire

du nombre d’usagers et du nombre de déplacements

à bord des engins proposés en free-floating reste

encore difficile à établir. En attendant la communication

des données - reporting - due par les futurs lauréats

de l’appel à projet publié par la Ville de

Paris, des éléments sont déjà consultables. On voit que la trottinette se situe à l’intervalle, en situation intermédiaire entre le vélo et les deux-roues motorisés. Ces opérateurs ont établi par ailleurs 17 entrepôts de recharge et ateliers de maintenance dans la métropole, dont 5 à Paris, 1 en grande couronne et 11 en petite couronne. Trottinettes

Bird, octobre 2019, pont Charles-de-Gaulle, Paris (XIIe et XIIIe)

- © Bird |

|

Scooter Cityscoot, Paris, 2016 - © Cityscoot |

|||||||||

Trottinette VOI sur une zone de stationnement, Paris, 2020 - © 2020 — VOI |

Vélos personnels et Jump, rue de Tolbiac, Paris (XIIIe), novembre 2019 - © ApurSCOOTERS |

||||||||||

Source

: Apur

Source

: Apur |

Une

phase de consolidation qui se traduit par le retrait de plusieurs exploitants et par la captation du marché par une poignée d’opérateurs. |

||||||||||

Source

: Apur

Source

: Apur |

Source

: Apur

Source

: Apur |

||||||||||

|

|

|||||||||||

| Intégration dans l’espace public et bilan carbone : La régulation des flottes et des pratiques |

|||||||||||

| En France, interpellé maintes fois, le législateur a pris plusieurs décisions de nature à modifier les textes en vigueur pour s’adapter à ces nouvelles formes de mobilité. Le décret du 23 octobre 2019 est venu combler l’absence de prescriptions en matière de circulation des engins de déplacements personnels motorisés, en ajoutant cette nouvelle catégorie de véhicules au Code de la route. Ses articles R412-43-1 à R412-43-3 stipulent entre autres que les conducteurs d’EDPM doivent circuler sur les bandes et pistes cyclables en agglomération. En leur absence, ils doivent prioritairement emprunter les routes. Le conducteur doit être âgé d’au moins douze ans. La présence d’une deuxième personne sur la trottinette est interdite. Le fait de contrevenir à ces dispositions expose le fautif à être redevable d’amendes. La Loi d’Orientation sur les Mobilités est parue au Journal officiel le 26 décembre 2019. Elle fixe un objectif de neutralité carbone des transports terrestres d’ici 2050, avec une réduction de 37,5 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et l’interdiction de vente des voitures à énergie fossile d’ici 2040. Si la LOM fixe des orientations majeures, il revient aux collectivités locales de traduire ces éléments sur le terrain. Le texte propose un cadre de régulation pour les offres de mobilité en libre-service : trottinettes, vélos ou scooters sans station d’attache. Les autorités organisatrices de la mobilité pourront instaurer des cahiers des charges à respecter par les nouveaux opérateurs. Les ordonnances et décrets d’application sont en cours de rédaction. © KENZO TRIBOUILLARD / AFP/Archives |

|

||||||||||

Régulation des trottinettes en libre-service : à Paris, fini la roue libre Ils

furent jusqu’à douze à battre le pavé

parisien, ils n’y seront plus que trois. Le 23 juillet,

la ville de Paris a dévoilé le nom des trois opérateurs

de trottinettes en libre-service qui seront dès septembre

les seuls autorisés à y déployer leur flotte

: la société californienne Lime, la première

à s’être installée à Paris

en 2018, la start-up franco-néerlandaise Dott, et la

société allemande Tier Mobility, déjà

implantée dans une soixantaine de villes européennes.

Pour réguler leur activité, le choix a été

fait de recourir à une convention d’occupation

du domaine public. Longtemps entouré d'un flou juridique,

l'usage de ces engins a été encadré par

la Loi d'Orientation des Mobilités, dont l'article 41

subordonne ce service à la délivrance par la collectivité

compétente d'une autorisation préalable et d'un

titre d'occupation. Qui dit occupation dit redevance : les opérateurs

s'acquitteront d'une redevance à la ville de 45 euros

par an et par engin, soit |

|||||||||||

|

|||||||||||

©

Apur

©

Apur Free2Move,

novembre 2019, avenue Philippe Auguste, Paris (XIe) - ©

Apur

Free2Move,

novembre 2019, avenue Philippe Auguste, Paris (XIe) - ©

Apur

Rue

Saint-Honoré, Paris (Ier) - ©

Apur

Rue

Saint-Honoré, Paris (Ier) - ©

Apur Sources

: Apur, données opérateurs et presse

Sources

: Apur, données opérateurs et presse Source

: l'Observatoire des mobilités émergentes # Vague

3 - Ville de Paris, septembre 2019

Source

: l'Observatoire des mobilités émergentes # Vague

3 - Ville de Paris, septembre 2019

Source

: Apur, à partir des données fournies par les opérateurs

Source

: Apur, à partir des données fournies par les opérateurs

Trottinettes

en free-floating et vélos personnels, avenue de France,

Paris (XIIIe),

Trottinettes

en free-floating et vélos personnels, avenue de France,

Paris (XIIIe), Trottinettes

Lime, janvier 2020, Rue François Truffaut, Paris (XIIIe)

Trottinettes

Lime, janvier 2020, Rue François Truffaut, Paris (XIIIe)