![]() Étude

Quelles perpectives pour le réseau de chaleur de Paris ?

Étude

Quelles perpectives pour le réseau de chaleur de Paris ?

(1) Présentation

Le

réseau de chaleur de Paris

Un périmètre de concession atypique

Des développements essentiellement en boucles d’eau chaude

depuis 2010

Le réseau de chaleur parisien en 2018

Premier

réseau français, le réseau de chaleur parisien couvre

20% des besoins de chaleur des bâtiments parisiens.

À l’occasion de l’élaboration du schéma

directeur de la chaleur urbaine par la Ville de Paris, l’Apur présente

des enjeux d’évolution de

cette infrastructure stratégique vis-à-vis des objectifs

de neutralité carbone portés par le plan climat. Premier

réseau français et 11e réseau mondial, le réseau

de chaleur parisien compte 506 km de canalisations qui acheminent de la

chaleur vers les bâtiments parisiens. Avec un mix énergétique

composé à 51,3% d’origine renouvelable ou de récupération

(2019) et la distribution de 4,4 TWh de chaleur (2017), le réseau

de chaleur couvre 22% de la consommation d’énergie liée

au chauffage et à l’eau chaude sanitaire de l’ensemble

des bâtiments parisiens.

|

Présentation À Paris, les consommations d’énergie liées au chauffage et à l’eau chaude sanitaire étaient de 19,8 TWh en énergie finale (1) pour l’année 2017, soit 2/3 de la consommation totale parisienne, hors transports routiers. Les systèmes utilisés pour répondre à ces besoins sont individuels ou collectifs et font appel aux différents réseaux d’énergie - électrique, gaz et réseau de chaleur - ou encore plus rarement à des solutions autonomes locales : géothermie, solaire… Le réseau de chaleur couvre 4,4 TWh, soit 22 % de la consommation totale d’énergie liée au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire. Dans la stratégie du plan climat parisien, il occupe une place de premier plan à horizon 2050 avec un mix énergétique qui devra être intégralement verdi - 100 % ÉnR&R - et une ambition de développement et de densification. (1) : voir la note en bas de page |

||||||||||||

|

|

Le dernier plan climat air énergie parisien, voté

en 2018, fixe comme objectifs pour 2050 une division par deux

des consommations en tenant compte à la fois des évolutions

climatiques, et de l’amélioration des bâtiments

et des systèmes ainsi qu’un objectif de 100 % d’énergies

renouvelables et de récupération dans la consommation

dont 20 % produites localement. L’atteinte de ces objectifs

suppose donc de définir une stratégie de remplacement

des solutions peu performantes en tenant compte du contexte urbain

- proximité ou non du réseau de chaleur, du réseau

d’assainissement, … -, de la typologie des bâtiments

: faisabilité technique, potentiel de rénovation.

À cet effet, plusieurs solutions pourront être mises

en œuvre en parallèle : réduction des besoins

de chaleur, densification du réseau le long du tracé

existant, nouveaux développements du réseau, création

de boucles d’eau chaude locales et promotion de solutions

autonomes performantes. Dans la stratégie du plan climat

parisien, le réseau de chaleur occupe une place de premier

plan à l'horizon 2050, avec un mix énergétique

qui devra être intégralement verdi - 100 % ÉnR&R

- et une ambition de développement et de densification. |

|||||||||||

| Les réseaux de chaleur fragilisés par la crise sanitaire La crise sanitaire liée au coronavirus a un impact important sur le marché de l’énergie, avec notamment une baisse significative du prix des énergies fossiles pétrole et gaz. Dans ce contexte les réseaux de chaleur et leur développement se voient fragilisés et font face à des difficultés de différentes natures, avec :

|

||||||||||||

|

|

|||||||||||

|

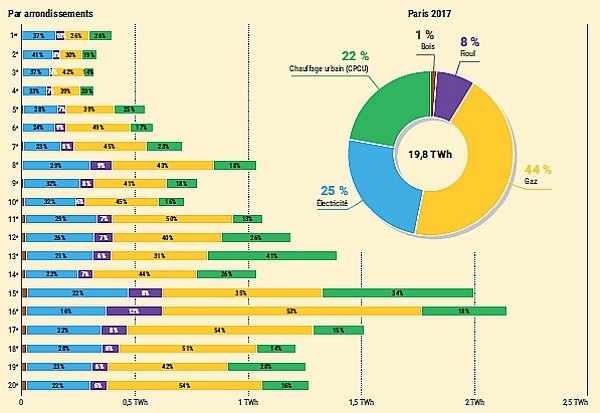

Le chauffage urbain vis-à-vis des autres modes de chauffage à Paris Le réseau de chaleur de Paris permet d’assurer une partie des besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire des bâtiments parisiens. En 2017, avec 4,4 TWh de chaleur délivrée, il assurait 22 % des consommations liées à ces deux usages. Le gaz assure 44 %, l’électricité 25 % et le fioul 8 %. Cette répartition par énergie varie fortement selon les arrondissements. Le réseau de chaleur ne couvre pas l’ensemble du territoire parisien à l’inverse de l’électricité présente partout et du réseau de distribution de gaz implanté dans la très grande majorité des rues de Paris. Certains bâtiments parisiens n’ont pas la possibilité de souscrire à un abonnement au réseau de chaleur. L’équipement en chauffage des bâtiments parisiens est aussi lié à leur période de construction qui est associée à des techniques de constructions mais aussi à un contexte environnemental et énergétique. Les bâtiments anciens, construits avant 1919, sont très majoritairement équipés de systèmes de chauffage individuels (85 %), installés a posteriori. En matière d’équipement de chauffage, les bâtiments construits entre 1919 et 1945 sont à la fois équipés de systèmes collectifs (45 %) et individuels (54 %). À partir de 1945 et jusqu’en 1990, le chauffage collectif est majoritaire. C’est dans les logements de cette période que le réseau de chaleur est le plus répandu avec un tiers des résidences principales de la période raccordées au réseau. Le parc des années 90 est marqué par une nette dominante du chauffage électrique et peu de bâtiments sont raccordés au réseau de chaleur. On observe un retour du raccordement au réseau de chaleur pour les bâtiments récents construits après 2006 avec 24 % des résidences principales de la période raccordées. Ces raccordements récents sont liés au développement des boucles d’eau chaude dans les projets d’aménagements de la ville de Paris et font suite aux objectifs de développement du réseau de chaleur inscrits dans le Plan Climat de 2007. |

||||||||||||

|

Nature

du parc de logements et de ses occupants au regard des modes de

chauffage en 2013 Note

de lecture © Source : Insee 2014 |

Consommation

énergétique liée au chauffage et à

l'eau chaude sanitaire par énergie |

|||||||||||

|

Le réseau de chaleur de Paris |

||||||||||||

| Un réseau de chaleur est un ensemble de canalisations empruntant le domaine public et privé acheminant de la chaleur sous forme d’eau chaude ou de vapeur vers plusieurs points de livraisons, bâtiment ou ensemble de bâtiments, cette chaleur est alors utilisée pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. Si l’on considère l’ensemble de la chaîne, de la production au consommateur, le réseau de chaleur parisien se décompose en cinq parties : les sites de production, un double réseau de distribution qui emprunte le domaine public et comprend des canalisations aller - vapeur - et des canalisations retour - eau chaude -, les sous-stations situées dans les bâtiments desservis, le réseau secondaire situé dans le domaine privé - à l’échelle du bâtiment voire de l’îlot - qui alimente les émetteurs, le maillon final de la chaîne. Réseaux

de chaleur - Périmètre de la concession parisienne

par rapport

|

Un périmètre de concession atypique Depuis la création du réseau, et jusqu’à aujourd’hui avec la concession actuelle confiée par la Ville de Paris à la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU), le périmètre de concession concerne le service public de distribution de chaleur pour tous usages par la vapeur ou l’eau chaude sur le territoire de la ville de Paris. Elle ne concerne que la partie distribution, à la différence des autres concessions plus classiques de réseau de chaleur ailleurs en France. La production et surtout les sous-stations qui sont dans la majorité des cas propriétés des clients sont exclues du périmètre (2). Ce périmètre de concession atypique nuit à la performance globale du réseau : on constate un manque d’entretien des sous-stations par une partie des clients qui a pour conséquence de faire chuter le taux de retour des condensats. C’est pourquoi l’évolution du périmètre de la concession représente un levier d’optimisation de la performance de l’ensemble du système. En dehors du périmètre, une autre spécificité de la concession concerne le caractère exclusif de la distribution de chaleur sur le territoire parisien qui interdit tout développement de boucles locales d’énergie par des acteurs tiers dès lors qu’elles empruntent le domaine public. |

|||||||||||

|

La comparaison entre le mode de fonctionnement du réseau de chaleur parisien et celui des réseaux d’électricité et de gaz fait ressortir des divergences à plusieurs étages. Les principales différences concernent la production et la fourniture d’énergie qui sont des secteurs concurrentiels pour l’électricité et le gaz, ce qui n’est pas le cas des réseaux de chaleur. Pour la production, cela signifie que n’importe qui peut produire de l’énergie (3) et l’injecter sur les réseaux électriques et gaz mais pas sur les réseaux de chaleur. Afin de rendre possible la concurrence, la fourniture est complètement dissociée de la distribution pour le gaz et l’électricité. La

distinction des rôles de producteur-fournisseur, de distributeur

et de vendeur d’énergie serait bénéfique.

Ces trois échelons font appel à des métiers

et compétences très spécifiques et ce tout

particulièrement à l’aval pour la partie

commerciale qui représente un enjeu majeur pour améliorer

l’attractivité du réseau pour les usagers. |

||||||||||||

|

Créé

en 1927, le réseau de chaleur parisien est le premier

à avoir vu le jour en France. À la vue du contexte

énergétique au XXe siècle,

|

||||||||||||

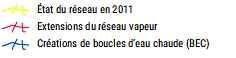

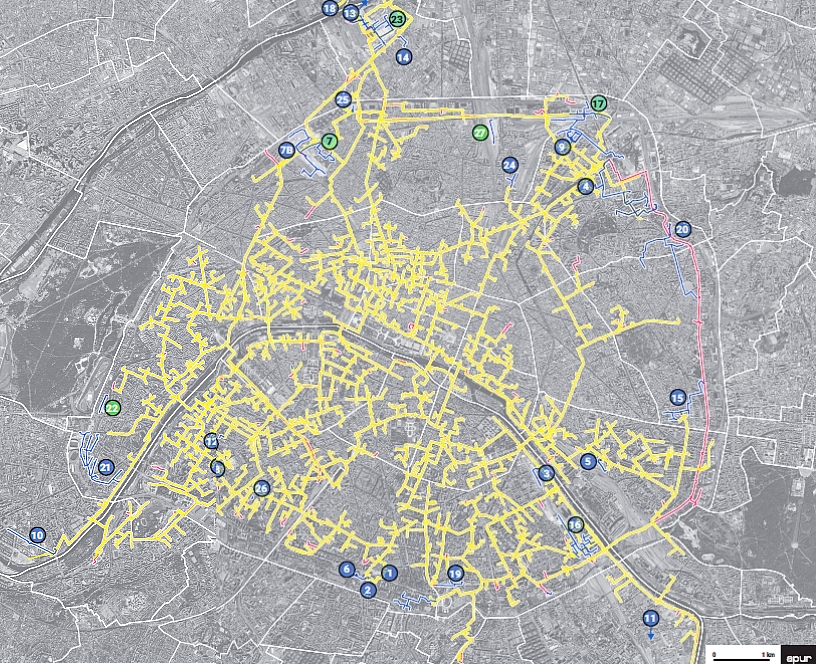

Des développements essentiellement en boucles d’eau chaude depuis 2010 Les quinze dernières années ont été marquées par l’essor des boucles d’eau chaude comme en témoigne la carte ci-dessous. Ces développements d’un genre nouveau sont étroitement liés aux projets urbains parisiens et ne relèvent pas seulement d’une logique d’opportunité comme pour la plupart des développements antérieurs du réseau vapeur qui avaient pour point de départ l’alimentation d’un gros client comme les hôpitaux de l’APHP… Le réseau de chaleur parisien compte 27 boucles d’eau chaude (BEC) pour un linéaire de 31,2 km. Par rapport au réseau vapeur, elles présentent l’avantage de permettre la valorisation de ressources locales basse température comme la géothermie ou la récupération de chaleur fatale. Évolution du réseau entre 2011 et 2018 Évolutions

entre 2011 et 2018 25 sont raccordées au réseau vapeur avec une production renouvelable locale complémentaire pour 3 d’entre elles - la BEC de Clichy-Batignolles avec une géothermie à l’Albien, la BEC de Paris Nord Est avec une géothermie au dogger et BEC de la ZAC des Docks de Saint-Ouen avec la récupération de chaleur sur les fumées du SYCTOM - et 2 sont complètement autonomes : la BEC Suchet dans le XVIe avec une chaufferie gaz et biomasse et la BEC Chapelle Internationale avec une chaufferie biogaz et récupération de chaleur sur un data center. Elles délivrent 6 % de l’énergie fournies par le réseau et alimentent 5,5 % des surfaces desservies.

Inventaire

des BEC : |

|

|||||||||||

| Station

d’échange situées dans Paris 1 RATP Tombe d’Issoire (3,8MW / 2017) 2 BEC Paul Appel (7,8MW / 2008) 3 BEC Percée Salpétrière (7MW / 2016) 4 BEC Ardennes (50MW / 2010) 5 BEC Charolais (2,5MW / 2015) 6 BEC Cité Universitaire (5MW / 2000) 7 BEC Clichy-Batignolles (25MW / 2017) 7b BEC Clichy-Batignolles (Secours 5MW / 2012) 8 BEC Croix Nivert (1,8MW / 2009) 9 BEC Curial (23MW / 2000) 12 BEC Edmond Roger (5MW / 1997) 15 BEC Nation (19MW / 2009) 16 BEC Paris VII (30MW / 2005) 17 BEC PNE (76MW / 2013) 19 BEC Rungis (7MW / 2009) |

20

BEC Saint-Gervais (20MW / 2013) Station

d’échange situées hors Paris |

|||||||||||

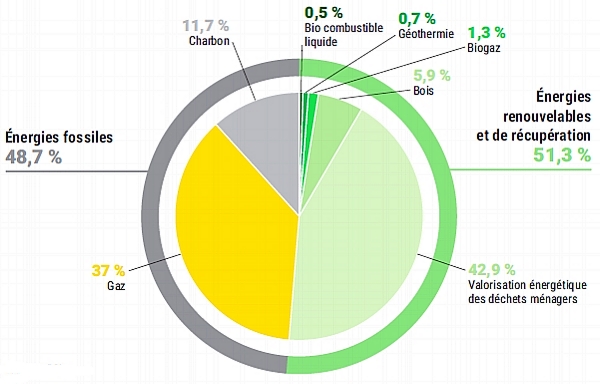

| Le réseau de chaleur parisien en 2018 Premier

réseau français et 11e réseau mondial,

le réseau parisien compte 506 km de canalisations au

total en considérant le réseau de transport vapeur,

le réseau de distribution vapeur, le réseau de

retour d’eau, les boucles d’eau chaude (BEC) et

les différents branchements aux sous-stations. La longueur

comprise dans le périmètre de concession, c’est-à-dire

sur le territoire parisien, est de 467 km. La chaleur véhiculée

par le réseau est à 51,3 % d’origine renouvelable

ou de récupération en 2019. Elle est issue de

11 sites de production de vapeur dont 7 sites CPCU (44 %), 3

sites d’incinération du SYCTOM (43 %) et une cogénération

à Vitry-sur-Seine (13 %) et de plus petits sites de production

d’énergie renouvelable locale pour alimenter les

boucles d’eau chaude (1 %). Parmi ces sites de production

plus récents, on retrouve les géothermies de Paris-Nord-Est

et Clichy-Batignolles, une chaufferie biomasse boulevard Suchet

dans le XVIe, la centrale biogaz et la récupération

de chaleur sur data center de Chapelle Internationale. 8 des

13 principaux sites de production sont situés hors du

territoire parisien. Ils représentent 90 % de la production

d’énergie. En 2019, le réseau compte 5 656

abonnés pour 4,7 TWh de chaleur livrée. Une partie

de ces abonnés sont en dehors du périmètre

de la concession : 225 abonnés. On retrouve des bâtiments

situés hors Paris ou encore de réseaux de chaleur

des communes limitrophes achetant de la chaleur au réseau

de chaleur parisien. La répartition des abonnés

par typologie fait ressortir le tertiaire, avec 40 % des abonnés,

le parc social et les équipements publics, avec 45 %

des abonnés comme majoritaires. Le résidentiel

privé vient ensuite avec 15 % des abonnements. Par ailleurs

au sein des équipements publics, 100 % des hôpitaux

de l’APHP sont raccordés au réseau, il s’agit

de gros consommateurs avec des besoins tout au long de l’année

qui ont souvent été à l’origine de

nouveaux développements du réseau depuis sa création. Cartographie du réseau - 2018

|

Mix énergétique du réseau de chaleur parisien en 2019

Couverture des besoins parisiens par le réseau de chaleur en 2019

|

|||||||||||

|

|

© Source : CPCU 2019 |

|||||||||||

|

Sites

de production alimentant

|

Classement

de sites selon l’énergie livrée 1

Centrale biomasse/charbon Saint-Ouen 2 / 1136 GWh |

|||||||||||

|

Notes

de lecture |

|

|||||||||||

|

||||||||||||

©

I.PICAREL/CPCU

©

I.PICAREL/CPCU

©

Source : ENERGIF-V2 (décembre 2018), AIRPARIF

©

Source : ENERGIF-V2 (décembre 2018), AIRPARIF