![]() Toitures

végétalisées et cultivées

Toitures

végétalisées et cultivées

Les étapes pour un projet de qualité

(2)

Définir son projet de végétalisation : Tous les

éléments à observer

Le bâtiment : le support du projet de végétalisation

Les

objectifs -

les coûts - compétences à mobiliser - cadre

réglementaire

Si

les caractéristiques techniques du bâtiment peuvent constituer

un facteur fortement limitant, il est aussi possible de trouver des solutions

permettant de s’affranchir de certaines caractéristiques

afin de placer les demandes et attentes des futurs usagers au centre du

projet.

À l’inverse, les objectifs finaux d’un projet peuvent

être construits en s’ajustant progressivement aux contraintes

réelles sur le terrain.

Cette partie vise à apporter des éléments concrets

pour guider le porteur de projet, l’aider à affiner et cerner

son projet afin d’en faire un projet ambitieux et réaliste.

Les éléments présentés ici permettront d’identifier

l’ensemble des contraintes techniques qu’il faudra intégrer

ou contourner, mais aussi toutes les opportunités pour concevoir

un projet avec les meilleures chances de succès.

|

Le bâtiment : le support du projet de végétalisation Au départ de chaque projet de végétalisation, la réponse aux questions suivantes permet d’orienter les choix techniques vers l’aménagement le plus adapté : |

|||||||

|

Que

puis-je faire ?

|

Qu’ai-je

envie de faire ?

|

Que

dois-je faire ?

|

|||||

|

Pentes, surface disponible et conditions climatiques Pentes Il

est possible d’installer une végétalisation

sur une toiture en pente, à condition de prendre les

précautions qui s’imposent pour éviter le

glissement du substrat et des végétaux, notamment

en cas de vent et de pluies. Toiture

végétalisée de l’école maternelle

Alésia (XIVe) La

composition du substrat - granulométrie, élément

liants - et sa stabilité sont à étudier

pour limiter les risques de glissement et d’érosion.

Un bon enracinement est important pour garantir le maintien

du complexe de végétalisation : fixation et stabilisation

du substrat. Le choix des végétaux devra particulièrement

tenir compte des capacités de rétention d’eau

- écoulement vers le bas - et de l’exposition du

toit, ensoleillée ou ombragée. Surface disponible pour la végétation et les cultures L’encombrement de la toiture doit être pris en compte pour évaluer l’intérêt de la végétalisation ou de la culture. Si la toiture a de nombreuses émergences techniques, cela réduira considérablement la surface végétalisable ou cultivable et rendra plus difficile la circulation en toiture. Notamment, lorsque les bandes stériles sont obligatoires autour de ces émergences. Peu

d’espace disponible pour la végétalisation

: une toiture encombrée, crèche Nollet (XVIIe) Ensoleillement, vents, réfléchissements Les toitures végétalisées ou cultivées sont souvent des sites où les vents, les écarts de température, la réverbération de la chaleur, la réflexion des matériaux, les ombres et les circulations d’air créent des conditions très particulières. Les

toitures, de par leur hauteur et les effets de couloirs, sont

souvent exposées à des vents forts qui peuvent

exercer une pression directe ou des turbulences, plutôt

plus faibles au centre et plus fortes dans les coins et les

bords. Ces vents ont un effet desséchant sur le substrat

et les végétaux et peuvent également arracher

en partie le système de végétalisation.

Il peut s’avérer nécessaire d’alourdir

le système dans les coins et à la périphérie.

Un bon enracinement de la végétation limite fortement

les effets d’arrachage du vent. L’utilisation de

plantes tapissantes, le recours au paillage peuvent aussi constituer

une protection contre l’érosion par le vent et

le dessèchement. Il

est important de prendre en compte les ombres portées

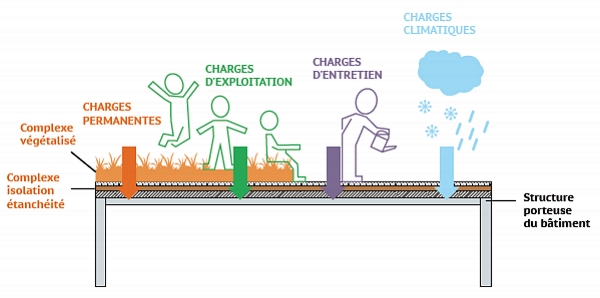

pour définir son projet. Un point clé : la charge supportée par la structure du bâtiment L’un des facteurs prépondérant pour la définition du projet de végétalisation est la charge que peut supporter la toiture. Elle dépend de la conception d’origine ainsi que de l’état et de l’âge des matériaux de construction : épaisseur de la couche de béton, espacement des chevrons, diamètre et disposition des aciers... Pour déterminer la charge induite par le projet, les charges et surcharges prises en compte sont :

Calcul

des charges induites par le projet = Sur

un bâtiment existant, si la surcharge admissible pour l’installation

du complexe de végétalisation ou d’agriculture

urbaine sur le toit est un peu faible, il est possible d’augmenter

la portance en ajoutant des structures - poutres, colonnes, entretoises

- à des endroits stratégiques. Les charges peuvent

aussi être réparties en mettant les éléments

les plus lourds au niveau des poutres ou près des murs

porteurs. Ces informations peuvent être demandées

dans l’étude structure. Il est possible de construire

un cadre qui reposera sur les contours de l’immeuble sans

s’appuyer sur le toit directement et supportera le poids

de la toiture végétalisée ou cultivée.

En cas de présence de gravillons, ils peuvent être

éliminés et remplacés par le complexe végétalisé

ou de culture. En effet, sur une épaisseur de 1 cm, le

gravier pèse de 16 à 20 kg au m², ce qui représente

près de 100 kg au m² pour 5 cm d’épaisseur

de graviers pouvant être convertis en substrat. Les

gravillons présents sur la terrasse peuvent être

retirés pour mettre en place Le

complexe étanchéité-isolation et végétalisation

: Vérification de l’état de l’étanchéité Les caractéristiques du complexe étanchéité et isolation, qu’il soit existant ou rénové lors du projet de végétalisation, doivent être prises en compte pour orienter les choix techniques. En effet, l’imperméabilité et l’isolation du toit doivent toujours être garanties après l’installation de la végétalisation ou des bacs de culture. De plus, il serait dommage que le projet récemment mis en place soit remis en cause quelques temps après son installation par une rénovation de l’étanchéité déjà programmée. L’étanchéité nue, avec relevés d’étanchéité sur les bords. Rue Corvisart, XIIIe – photo DPE Avant

toute nouvelle installation, il faut en premier lieu s’assurer

de l’état Les

membranes d’étanchéité peuvent être

dégradées par les écarts de température

et les rayons ultraviolets, ceci entrainant des fissures et à

terme, des fuites. Des éléments perforants - clous,

vis - peuvent avoir été enfoncés dans l’étanchéité

par le piétinement lors des interventions d’entretien. Protection anti-racines Il

est indispensable de choisir une membrane d’étanchéité

- en cas de réfection - ou de vérifier sa qualité

et ses caractéristiques - en cas de maintien de l’étanchéité

en place - pour garantir la résistance de la membrane d’étanchéité

à la pénétration des racines. Couche

anti-racines. Dans tous les cas - réfection de l’étanchéité ou ajout d’une barrière anti-racines -, il convient de choisir un matériau approuvé pour sa résistance à la pénétration des racines. Des

normes existent pour les produits : norme NF EN 13948 ou test

de pénétration aux racines de la FLL : Forschungsgesellschaft

landschaftentwiklung Landschaftsbau — Groupement de recherche

sur le développement et la réalisation en paysage. Isolants Les isolants utilisés en toiture - laine de roche, polystyrènes et autres mousses plastique alvéolaires, matériaux cellulosiques - sont classés en quatre classes de compressibilité, de A à D. Pour garantir le maintien de son pouvoir isolant - pas de tassement lié au poids de la végétalisation, qui risque de créer des étirements et des déchirures et perforations de l’étanchéité, notamment au niveau des fixations -, l’isolant doit au minimum être de classe de compressibilité C. Accès et aménagement Les

accès aux toitures doivent être sécurisés

pour les personnes chargées de leur entretien et pour l’acheminement

des outils nécessaires à cet entretien. Circulation sur la toiture Toutes

les circulations doivent être sécurisées,

sans obstacle à enjamber, et garantir la sécurité

du travailleur - selon le Code du travail - ou du public présent,

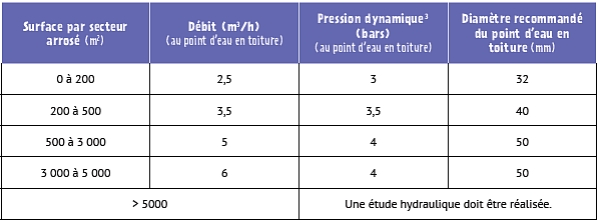

selon la Réglementation ERP. Protection contre les chutes L’évaluation des risques - fréquence et durée des interventions, nature des usages sur la toiture, caractéristiques du bâtiment... - détermine la protection à mettre en place. La priorité doit être donnée systématiquement, dans le respect du Code du travail, à la mise en place d’un système collectif de protection contre les chutes - toutes les personnes présentes sur la toiture sont protégées par le même dispositif -, installé de manière permanente, quelle que soit la hauteur du bâtiment. Il s’agit des acrotères, rambardes ou écrans qui servent de garde-corps, élevés à 1 mètre au dessus du niveau de circulation de la terrasse. Cette hauteur peut varier en fonction de l’épaisseur du garde-corps. Les garde-corps peuvent être ajourés ou pleins, simples ou composés. En fonction des personnes et type de public accueilli sur la toiture, les normes françaises précisent les critères de hauteur, d’espacement et d’implantation des garde-corps. Pour les bâtiments existants, où la mise en œuvre d’une telle protection n’est techniquement pas possible, le recours à l’utilisation d’un système de protection individuelle antichute peut être envisagé, pour des interventions ponctuelles et de courte durée. Ils doivent être étudiés en fonction de la géométrie du site. La protection repose sur le principe d’atténuation de la chute en hauteur - arrêt de chute si elle a lieu - ou de travail en retenue : limitation des mouvements pour éviter la situation de chute. Il s’agit par exemple d’installer une ligne de vie - ancrage sur flexible horizontal, harnais - ou un point d’ancrage positionné au centre d’une toiture avec un système de liaison dont la longueur est calculée pour que l’on ne puisse pas atteindre le rebord de la toiture. L’utilisation d’un tel équipement requiert toutefois une analyse précise de la situation car il faut tenir compte de la résistance et de l’emplacement des points d’ancrages et du tirant d’air : hauteur de sécurité minimum nécessaire entre l’ancrage et le premier obstacle en cas de chute. Il n’est pas compatible avec l’accueil du public autre que le personnel d’entretien. Les chutes de hauteur à travers les ouvrants doivent être empêchées : grilles de protection intérieures, rambardes... Points d’eau et évacuations Il

est indispensable de prévoir un - ou plusieurs - points

d’eau, de débit bien dimensionné à

la surface végétalisée ou cultivée

et ce même pour une toiture prévue pour un faible

entretien. Les Règles Professionnelles recommandent que

tout point de la toiture soit situé à moins de 30

mètres d’un point d’eau. Les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales - entrées des eaux pluviales et trop-pleins - doivent être présents et en bon état de fonctionnement. Chaque

toiture doit comporter au moins deux descentes ou une descente

et un trop-plein. Les évacuations doivent être équipées

d’un système permettant de retenir les débris

- feuilles, papiers... - pour éviter tout engorgement des

descentes : crapaudines, garde-grèves... Ils doivent être

vérifiés au minimum une fois par an. |

|

||||||

| Les objectifs - les coûts - compétences à mobiliser - cadre réglementaire | |||||||

Subventions pour toitures végétalisées à Paris Les indications sur les subventions sont données en l’état des connaissances à la rédaction de ce guide. Elles sont susceptibles d’évoluer et il est recommandé de se renseigner sur les aides récentes pouvant être proposées par les collectivités, services de l’État...

|

Les objectifs du projet : une conception à ajuster entre souhaits et contraintes techniques Pour garantir le succès du projet de végétalisation, il faut bien déterminer les objectifs attendus et les croiser avec les caractéristiques du bâtiment et de son environnement. Rapidement, il faudra écarter les projets qui ne pourront pas être compatibles avec les caractéristiques du site ou nécessitant la mise en oeuvre de solutions techniques démesurées et très coûteuses. Les fonctions et usages attendus de la toiture sont essentiels et ont des répercussions sur les solutions techniques à mettre en oeuvre. Selon les priorités, les principales caractéristiques du bâtiment à ajuster ou contourner ne sont pas les mêmes :

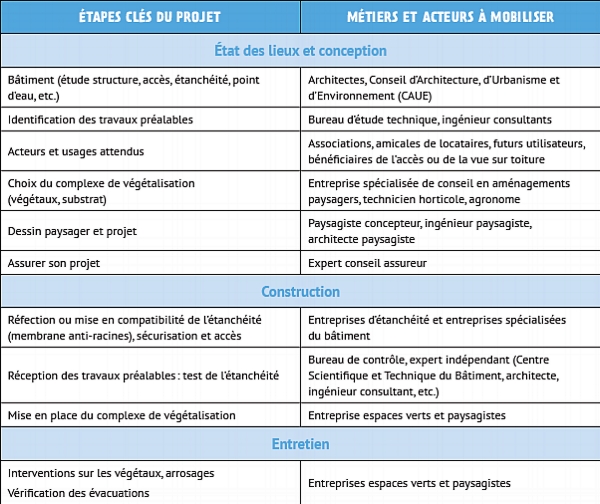

Quelques exemples sont ici simplement cités, mais chaque projet aura ses spécificités. Il s’agit donc de concilier au mieux les objectifs du projet et les contraintes techniques et de trouver le projet le plus adapté et réaliste, permettant de valoriser le site à végétaliser sous tous ses aspects : environnement, esthétique, usages... Prendre en compte les coûts Globalement, les projets les plus complexes sont souvent les plus coûteux - installation du complexe lui-même, sur une grande surface, avec une épaisseur importante de substrat et des végétaux de qualité et diversifiés -, mais les coûts augmentent aussi lorsque des travaux préalables sont nécessaires : réfection complète de l’étanchéité, mise en sécurité du site ou création d’accès. Ces surcoûts indirects engendrés par la végétalisation doivent être bien anticipés. Pour la végétalisation elle-même, des subventions existent : renseignements en mairie, auprès des conseils départementaux et régionaux et des agences de l’eau. En Île-de-France, des dispositifs d’aide permettent de financer des projets de toitures végétalisées ou cultivées. Au-delà des coûts d’installation, il est indispensable d’anticiper, selon les choix techniques faits, les répercussions sur les coûts d’entretien à plus long terme. Les fréquences d’interventions nécessaires au maintien de la végétation et des conditions d’accès difficiles peuvent augmenter les coûts. Néanmoins, si le projet est conçu en adéquation avec les caractéristiques du bâtiment et de son environnement, le résultat sera optimal et le coût d’entretien maîtrisé. Se faire accompagner : des compétences à mobiliser Si l’installation d’une toiture végétalisée est simple en principe - poser une couche de terre et des végétaux sur un toit -, elle fait appel à des compétences techniques précises, qu’il est conseillé de solliciter pour garantir le succès de l’opération et éviter tout dommage sur le bâtiment. Le bon sens invite à faire appel à deux grands corps de métiers, dans leur domaine d’expertise et de compétence : les métiers liés au bâtiment - étancheurs, architectes... - et les métiers du végétal : paysagistes, technicien horticoles... La pratique courante est la prise en charge de l’ensemble du projet par une entreprise d’étanchéité, qui sous-traite à d’autres entreprises la végétalisation et l’entretien. Cette option présente l’avantage d’une simplification : interlocuteur unique, entreprises habituées à travailler ensemble, projets clé en main facilement assurables. Cependant, elle laisse peu de place à la diversification des projets et il est intéressant de laisser une plus grande marge d’intervention aux métiers du végétal. En effet, les paysagistes, horticulteurs, agronomes ou mêmes naturalistes et écologues peuvent apporter un vrai plus qualitatif dans la conception des projets. Des qualifications spécifiques aux métiers du bâtiment et de la végétalisation des toitures existent :

Ces qualifications sont souvent demandées pour obtenir les assurances et garanties. Cependant, elles ne sont pas obligatoires et leur obtention est parfois coûteuse. Si les entreprises ne sont pas nécessairement engagées dans cette démarche, il est tout à fait possible de leur demander des références solides de réalisations de toitures végétalisées ou cultivées. Cadre réglementaire, garanties et assurances Les textes réglementaires cités sont donnés en l’état des connaissances à la date de réalisation de ce guide. Il convient donc de tenir compte de leurs évolutions. L’ordre de présentation des différents textes réglementaires ne traduit pas de hiérarchie ou de prépondérance d’un texte sur un autre. Normes réglementaires et recommandations pour la construction Documents techniques unifiés – norme réglementaire La réglementation de construction est définie dans les normes DTU – Documents Techniques Unifiés. Les Documents Techniques Unifiés (DTU) sont des documents nationaux qui traitent de la réalisation des ouvrages : construction, matériaux... Ils transcrivent les Règles de l’art, règles écrites ou non, rassemblant les bonnes pratiques, les connaissances et savoir-faire du métier. Les toitures végétalisées ou cultivées sont peu prévues dans ces documents. En effet, seul le DTU 43.1 Travaux d’étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie détaille les conditions de végétalisation pour les toitures-terrasses jardin : étanchéité, drainage, 30 cm minimum de terre végétale. Pour les autres types de toitures, on peut se référer aux DTU 43.3 - structure métal - et DTU 43.4 - structure bois et panneaux dérivés - pour les aspects liés au bâtiment et à l’étanchéité, mais la végétalisation n’est pas prévue. Ces documents présentent notamment des coupes et plans de conceptions... Les avis techniques, cahiers des charges particulières (CCP) et cahiers des techniques de prescription de pose — recommandations Ce sont des procédures qui concernent les procédés nouveaux, qui ne font pas encore l’objet de normes DTU. Les avis sont donnés sous forme d’un document délivré par la Commission des Avis Techniques du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. En l’absence d’avis technique favorable, les entreprises peuvent avoir recours aux CCP, qu’elles auront élaborés et soumis à l’approbation d’un Bureau de Contrôle agréé pour le contrôle des règles techniques. Les avis et CCP décrivent le procédé - composants, substrats... - et le domaine d’emploi - type de toiture, supports isolants et étanchéité... -, mais l’avis émis ne concerne que l’étanchéité du procédé et non sa végétalisation. Ils donnent donc une assurance concernant le procédé utilisé vis-à-vis du bâtiment - aptitude à être mis en oeuvre sur un bâtiment -, mais non une garantie absolument fiable pour le développement de la végétation et des cultures. Les Règles professionnelles pour l’aménagement des toitures-terrasses jardins - recommandations Les DTU ne traitant que des toitures-terrasses jardin avec des épaisseurs de substrat supérieures à 30 cm, les professionnels du bâtiment - Chambre Syndicale Française de l’Étanchéité - et du paysage - Union Nationale des Entrepreneurs du Paysage - ont rédigé conjointement des recommandations professionnelles sur la végétalisation des toitures non accessibles avec de faibles épaisseurs de substrat, pour garantir une bonne cohabitation entre étanchéité et végétalisation. Si ces règles ne constituent que des recommandations, elles ont été approuvées par le Conseil des Professions de la Fédération Française du Bâtiment, les Bureaux de Contrôle agréés et les assureurs. Le respect de ces règles permet ainsi d’assurer plus facilement son projet et d’éviter les risques de dommages aux ouvrages et contentieux. Réglementation concernant la sécurité et l’accessibilité Concernant les règles de sécurité - relatives aux dimensions des garde-corps, main-courante, lisse intermédiaire, espacements, plinthe de butée... -, les normes françaises distinguent les toitures inaccessibles au public - toitures inaccessibles et toitures techniques pour lesquelles l’accès est limité au personnel d’entretien des revêtements et des installations présentes sur la toiture - et les toitures accessibles au public, à usage privé ou public, autre que l’entretien : propriétaires, locataires, visiteurs, habitations, bureaux, équipement public... Pour les dispositifs de sécurité collectifs - garde-corps -, il faut se référer aux normes pour les règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d’escalier, comme faisant partie de - ou assimilés à - un abord de bâtiment :

L’accessibilité au public implique la mise en œuvre d’un garde-corps qui doit satisfaire des critères supplémentaires :

Pour les systèmes de protection individuelle, les systèmes d’arrêt des chutes sont définis dans la norme NF EN 363. Pour les interventions d’entretien des toitures inaccessibles, toutes les dispositions doivent être prises pour assurer la sécurité des travailleurs. Le Code du Travail définit les obligations : travail en hauteur, accès sécurisé, protection contre les chutes ; utilisation d’échelles ; dossier de maintenance de l’ouvrage ; dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage. En cas d’accès au public, les règles d’accès et de circulation - nombre de personnes pouvant accéder à un espace, nombre de sorties, conditions d’évacuation - sont définies dans le Code de la construction et de l’habitation : Établissement Recevant du Public, Établissement Recevant des Travailleurs, Bâtiment d’habitation. Concernant le calcul des charges induites par le projet, les charges d’exploitation selon l’accessibilité et les usages des toitures sont précisées dans la norme NF P 06-001. Entretien de la végétation – norme réglementaire, recommandations La

norme DTU 43.1 précise les mesures d’entretien

des toitures-jardins permettant de ne pas endommager l’étanchéité.

Concernant le détail des interventions d’entretien

de la végétation, le DTU renvoie vers le Fascicule

Aménagements paysagers, aires de sports et de loisirs

de plein air, référence Les Règles Professionnelles apportent quelques éléments concernant l’installation et l’entretien de la végétation : fréquence et nature des interventions, techniques, arrosage. Elles recommandent un contrat d’entretien qui doit permettre d’obtenir et de conserver une végétation bien développée : taux de couverture végétale supérieure à 80 %. Assurances et garanties décennales Garantie de parfait achèvement Cette garantie engage le constructeur à la réparation de tout désordre constaté après la fin du chantier et la réception des travaux. Habituellement d’une durée de 1 an, elle peut dans le cas des travaux de végétalisation être rallongée pour permettre les travaux d’entretien nécessaire au bon développement de la végétation et correspondre à la période de confortement, avant l’entretien courant. Garantie décennale et garantie dommage-ouvrage Pour les constructeurs, la garantie décennale est obligatoire pour les travaux touchant à la structure du bâtiment : loi Spinetta. Cette garantie assure l’entrepreneur pendant 10 ans, pour les dommages causés pouvant compromettre la solidité de l’ouvrage ou d’un de ses éléments d’équipement. Dès lors que l’on réalise des travaux de végétalisation d’une toiture dans le cadre de la réfection de l’étanchéité, cette garantie est donc obligatoire et est, en pratique, souvent portée par l’entreprise d’étanchéité. Dans le cadre de l’installation d’un système de végétalisation au dessus d’une étanchéité existante, la nature des travaux doit être précisée pour déterminer si elle peut porter atteinte au bâtiment et si elle relève alors de la garantie décennale. Il est conseillé de contacter l’entreprise d’étanchéité pour bien adapter les travaux - ajout de protection, choix de matériaux compatibles... - et de désolidariser complètement l’étanchéité du complexe de végétalisation. L’entreprise réalisant les travaux de végétalisation engage sa responsabilité civile professionnelle. Pour le propriétaire ou le copropriétaire qui fait réaliser les travaux, une assurance dommage ouvrage doit être souscrite avant l’ouverture du chantier. Elle permet d’obtenir, en cas de dommages, le paiement des travaux de réparations qui relèvent de la garantie décennale, sans attendre que le litige soit résolu pour déterminer les responsabilités de chacun : étancheur, entreprise du paysage ou autre intervenant sur la toiture. Elle assure ainsi le préfinancement des travaux et une indemnisation rapide. Règles d’urbanisme et d’aménagement durable Comme tout ce qui relève de l’aspect extérieur des constructions, la végétalisation d’une toiture doit faire l’objet d’une demande d’urbanisme - Déclaration Préalable en cas de bâtiment existant, Permis de construire en cas de surélévation d’un bâtiment existant ou de bâtiment neuf -, et respecter les règles d’urbanisme en vigueur définies par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville. Depuis 2006, les dispositions du PLU parisien permettent la végétalisation des parcelles constructibles : 20 % de la superficie en pleine terre et 10 à 15 % de surface végétalisée pondérée, au sol, sur dalle, en toiture ou en mur. Le Conseil de Paris a approuvé la modification générale du PLU, dans lequel sont renforcées les obligations de végétalisation des espaces libres au sol : 30 à 35 % de la superficie en pleine terre et 10 % de surface végétalisée pondérée, au sol, sur dalle, en toiture ou en mur. La végétalisation des toitures terrasses et l’agriculture urbaine y sont encouragées en intégrant les adaptations réglementaires nécessaires pour renforcer cette dynamique. Les nouvelles dispositions visent également à garantir la qualité et la pérennité des projets de végétalisation mis en oeuvre, tout en diversifiant les strates végétales et en favorisant la biodiversité. La modification du PLU parisien introduit ainsi l’obligation de végétaliser les toitures plates - pentes inférieure à 5 % - et d’une surface supérieure à 100 m², dans le cadre de constructions neuves ou de surélévation de bâtiments existants. Pour être comptabilisées dans les surfaces végétalisées, les toitures doivent avoir un substrat d’au moins 10 cm d’épaisseur, couche drainante non comprise. De plus, une incitation plus forte qu’auparavant est donnée, par l’augmentation des coefficients de pondération des surfaces végétalisées sur dalle - 0,8 au lieu de 0,5 - et en toitures - 0,5 au lieu de 0,3 - dans le calcul de la surface végétalisée pondérée. Elle encourage également l’agriculture urbaine en indiquant que « pour toute toiture-terrasse supérieure à 500 m², le substrat doit permettre de reproduire au mieux les qualités des sols naturels ou permettre l’installation d’une agriculture urbaine en toiture. Les surfaces cultivées peuvent ainsi être comptabilisées en toiture et des dispositions permettent que l’installation de serres ou autres équipements nécessaires à la production agricole soient autorisées en saillie des toitures des bâtiments, dans la mesure où elles s’insèrent harmonieusement dans le cadre bâti environnant. |

||||||

|

Les enjeux à Paris La

végétalisation et l’agriculture urbaine représentent

un véritable enjeu pour les villes d’aujourd’hui

et de demain. Elles sont à la fois |

|||||||

|

|||||||

Zone

stérile gravillonnée en pourtour du toit de l’atelier

Radiguet (XIXe) – photo DPA

Zone

stérile gravillonnée en pourtour du toit de l’atelier

Radiguet (XIXe) – photo DPA

Recommandations

concernant les points d’eau en toiture

Recommandations

concernant les points d’eau en toiture

Rucher

sur le toit de l’école AgroParisTech (Ve) –

photo Christophe Noël

Rucher

sur le toit de l’école AgroParisTech (Ve) –

photo Christophe Noël