![]() Étude

Évolution de la

nature à Paris, de 1730 à nos

jours

Étude

Évolution de la

nature à Paris, de 1730 à nos

jours

(1)

Présentation

La

nature à Paris en 1730

La

nature à Paris en 1830

La nature à Paris en 1900

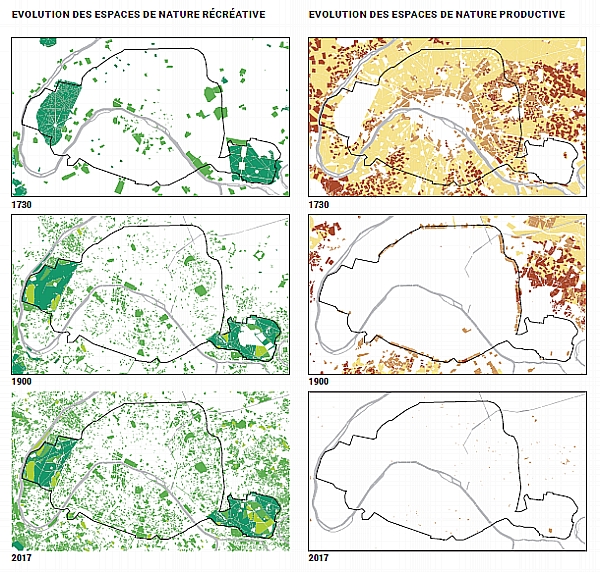

L’étude

autour de l’évolution de la nature à Paris propose

un atlas cartographique inédit. 6 cartes, 1730, 1830,1900, 1930,

1975 et 2017, permettent de saisir les interactions entre les espaces

plantés et les espaces bâtis dans Paris au cours de quasiment

trois siècles de transformations urbaines, au moment où

s’écrit un nouveau contrat entre la ville et la nature. Aujourd’hui,

la nature est au cœur de

l’attractivité des villes à la fois alimentaire, environnementale,

source de plaisir et de beauté. Elle est un équipement public

du

XXIème siècle. On compte aujourd’hui 15 ha d’agriculture

urbaine déclarés, soit quasiment le double des années

70, dans

une ville comme Paris, qui par ailleurs a construit de nombreux logements

et équipements et augmenté sa surface

d’espace verts publics et privés de près de 400 ha

en 40 ans pour atteindre 1420 ha en 2017.

|

Présentation |

|||||||||||||

|

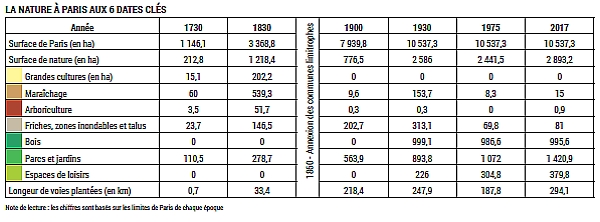

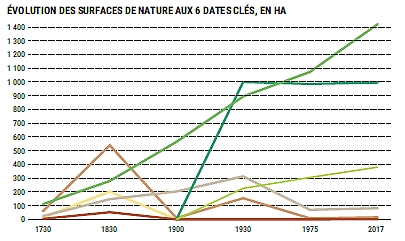

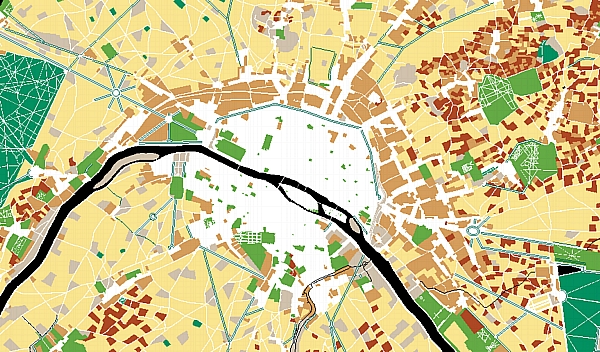

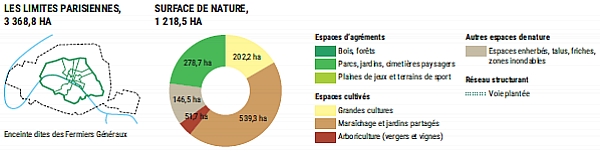

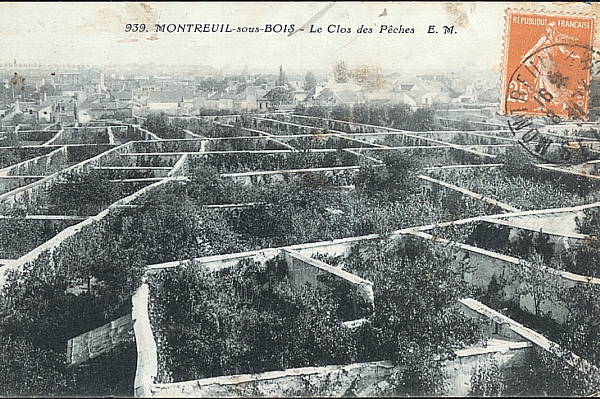

En 1730, la nature occupait plus de 73 % des 105 km2 du Paris d’aujourd’hui : 3 820 ha de grandes cultures, 960 ha de maraîchage et 500 ha d’arboriculture auxquels s’ajoutaient 1 200 ha de bois et 450 ha de jardins privés. La ceinture maraîchère qui approvisionnait les parisiens en fruits et légumes occupait les espaces situés au-delà des actuels grands boulevards et les coteaux avoisinants de Belleville - rue du Pressoir -, Montreuil - allée des Pêchers - ou encore Charonne : rue des Grands Champs. En 1845, 1 800 jardiniers- maraîchers étaient encore recensés dans la petite couronne, exploitant des surfaces de 0,5 à 1 ha. À cette époque, 95 % des fruits et légumes consommés par les parisiens étaient produits en Île-de-France. Les parcs et jardins, qui étaient des espaces privés avant la révolution, s’ouvrent peu à peu au public et le premier jardin public ouvre 1848, c’est le jardin de l’archevêché, actuel square Jean- XXIII, situé à l’arrière de Notre-Dame. Alors que le nombre des espaces verts publics et privés a doublé entre 1900 - 564 ha - et 1975 - 1 072 ha -, le maraîchage disparaît quasiment de Paris dès 1900 : 9,6 ha. Il réapparaîtra ponctuellement sur la zone des fortifications en 1930 avec 153,7 ha pour disparaître à nouveau dans les années 70 : 8,3 ha. Ce phénomène est général dans la zone urbaine dense. La Chambre d’Agriculture d’Île-de-France enregistrait, en 2010, 91 exploitations agricoles en petite couronne, dont seulement 12 % dédiées au maraîchage. La ceinture maraîchère se retrouve aujourd’hui à plus de 100 km de Paris, en Picardie ou encore dans le Val-de-Loire. Plusieurs dispositifs engagés ces dernières années favorisent le retour du maraîchage en ville au travers d’incitations réglementaires - plantations des toitures, des murs -, de progrès technologiques et de possibilités ouvertes à l’instar du permis de végétaliser, des jardins partagés et des appels à projets comme les Parisculteurs dont le succès va croissant. On compte aujourd’hui 15 ha d’agriculture urbaine déclarés, soit quasiment le double des années 70, dans une ville qui par ailleurs a construit de nombreux logements et équipements et augmenté sa surface d’espace vert public et privés de près de 400 ha en 40 ans : 1 420 ha en 2017. Au-delà de son rôle nourricier et d’agrément, la nature dans la capitale a toujours eu un rôle essentiel de santé publique. Dès 1833, Rambuteau puis Hausmann, en lien avec les théories hygiénistes, généraliseront la présence des arbres d’alignements dans la capitale portant à 100 000 le nombre d’arbres d’alignement. On reconnaît alors aux alignements un rôle technique de stabilisation et d’assainissement de la chaussée, ainsi que des qualités esthétiques et climatiques. À partir des années 30, l’urbanisme moderne souligne l’importance de l’introduction de nature dans la vie quotidienne, accompagnant le changement de société initiée par l’apparition des premiers congés payés en 1936 et l’invention de la pratique des loisirs pour tous. Les jardins deviennent espaces verts et accueillent les loisirs quotidiens. Les loisirs hebdomadaires sont portés par les grands parcs - 27 grands parcs de plus de 100 ha en métropole -, les parcs sportifs - 1 600 ha en métropole, dont 214 ha à Paris -, les îles de loisirs - 12 en Île-de-France dont 2 en métropole - et les forêts périurbaines : 6 300 ha en métropole, dont 995 ha à Paris. En 2017 la nature à Paris est à la fois alimentaire, environnementale, de plaisir et de beauté. Elle est un équipement public du XXIe siècle. |

|

||||||||||||

|

La nature à Paris en 1730 |

|||||||||||||

|

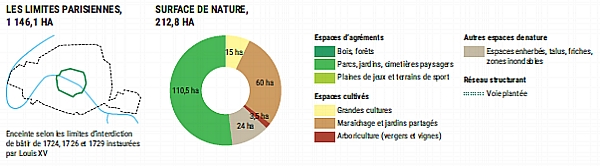

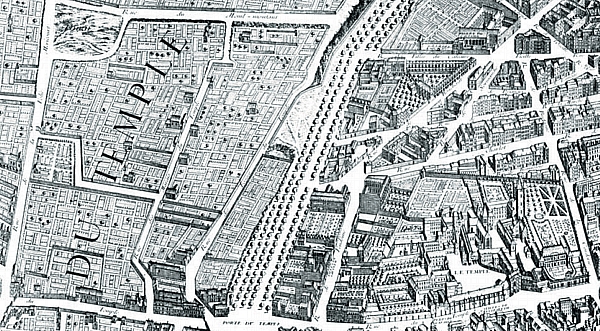

|

Jusqu’en 1730, la nature est très proche de Paris et très confidentielle en son centre où les parcs et jardins sont des espaces privés, tenus à l’abri des regards. Les terres marécageuses de l’ancien bras de la Seine sont rendues productives, et Paris bénéficie d’une ceinture maraichère permettant à la population de tenir un siège. Au XVIIIe siècle, Paris est une ville dense qui compte 500 000 habitants, soit 45 000 hab./km². Les limites d’interdiction de bâtir - soit une surface de 1 146 ha -, instaurées par Louis XV, s’étendent des actuels Grands Boulevards au nord, au Port-Royal au sud, et de la place de la Bastille à l’est à la place XV - actuelle Place de la Concorde - à l’ouest. La nature couvre 19 % du territoire de Paris, soit une superficie de 213 ha constituée à 50 % de parcs et jardins publics et privés - 110 ha - et 30 % de maraîchage : 60 ha. Les 20 % restant sont des terrains en friche et des zones inondables - 24 ha -, de grandes cultures - 15 ha - et très localement de parcelles d’arboriculture : 4 ha. Bien que le début du siècle soit marqué par la construction de nombreux hôtels particuliers et de bâtiments prestigieux, Paris reste une ville très dense, sale, bruyante et encombrée, faite de rues étroites et d’immeubles mitoyens hauts. Pour apporter air, eau et lumière au coeur de la cité, les anciennes enceintes de Louis XIII laissent place, à la fin du XVIIe siècle, aux grands boulevards plantés d’arbres, de la porte Saint-Antoine au cours de la Reine. De nouvelles avenues, en dehors des limites parisiennes sont créées et plantées, telles que l’avenue des Champs-Élysées, l’avenue de Vincennes, l’avenue de Saint-Mandé et les avenues entourant les Invalides. Ces avenues et boulevards prolongent le réseau des promenades initié sous Henri IV - 1553-1610 - avec l’installation de mails et de cours. Les mails sont de grandes allées ombragées créées pour pratiquer le jeu de mail, ancêtre du croquet. Le plus connu est le mail de l’Arsenal - 1604 -, actuel boulevard Morland, bordé de deux rangées d’ormes et d’une troisième constituée d’ormes et de mûriers blancs. Les cours, quant à eux, sont des promenades rectilignes permettant la progression des carrosses. Le plus célèbre reste celui de Marie de Médicis - 1608 -, actuel cours de la Reine. Il s’inspire du corso italien et est planté d’ormes, de mûriers blancs et de tilleuls. Au-delà de cette ville dense, les grandes routes structurant le territoire et rayonnant autour de la capitale sont plantées d’arbres depuis le XVIe siècle, sous l’impulsion d’Henri II puis de Sully - Maximilien de Béthune, dit Sully, ministre d’Henri IV - pour alimenter le pays en bois de chauffage, de construction et de marine, afin de compenser le grand défrichement du Moyen-Âge. L’orme est alors l’arbre d’alignement par excellence. Jusqu’au XVIIIe siècle, les jardins et les bois sont privés. Ce sont des lieux de représentation ou de production, appartenant au domaine royal, à la noblesse, à la haute bourgeoisie ou au clergé. Le public n’y est admis qu’avec parcimonie à l’exception peut-être du jardin botanique - 1635 -, entièrement dédié au savoir. Le jardin des Tuileries - 16 ha -, le couvent des Chartreux - 16 ha -, le jardin du Luxembourg - 13 ha - et le jardin du Roi - 8 ha - constituent près de 50 % de l’ensemble des parcs et jardins. Le reste est composé surtout des jardins privés des hôtels particuliers et des congrégations religieuses. Ces jardins, clos, tenus à l’abri des regards, s’inscrivent dans la continuité avec les jardins de châteaux et d’abbayes du Moyen-Âge, empruntant la juxtaposition du potager, du verger et du jardin d’agrément. Ils expriment cependant un tout autre rapport à la nature. Le jardin d’agrément, dessiné à la française ne représente plus le paradis sur terre mais il met en valeur la raison et une forme de contrôle de l’homme sur la nature. Le potager et le verger sont dimensionnés pour subvenir aux besoins de la maison et un bois fournit une réserve de chasse et de bois de chauffe aux grandes propriétés. Intra-muros, les jardins d’hôtels particuliers sont concentrés dans le Marais, le faubourg Saint-Germain et sur les îles de la Cité et Saint-Louis. Ils sont de petite taille, 0,1 ha tout au plus. Hors Paris, plusieurs jardins existent aux abords des bourgs, notamment à Passy et Auteuil, où de très nombreuses propriétés sont apparues ou modifiées telle que la résidence de la Muette, pavillon de chasse édifié sous Charles IX et transformé en vaste Château en 1717 par Philippe d’Orléans. Elles appartiennent à des congrégations religieuses ou à des membres de la cour royale, comme le château de Madame d’Orléans, de 60 ha, entre Paris et Montreuil, ou le château de la Muette, 10 ha à l’entrée du Bois de Boulogne. À partir du XIIe siècle, les moines ont défriché les terres marécageuses de l’ancien bras de la Seine, au nord de l’enceinte de Philippe Auguste, rendant cultivable près de 450 ha sur près de 2 km de large. Ces marais donneront leur nom aux maraîchers. Aux alentours de Paris, les grandes propriétés structurent le paysage agricole. Sous Philippe Auguste - 1180-1223 -, le territoire de Paris englobait des cultures céréalières, maraîchères et fruitières ainsi que des vignes en quantité suffisante pour permettre à la population de résister à un siège. Les cultures céréalières et maraîchères se sont développées dans les plaines et les vallées alluviales, alors que les cultures fruitières et les vignes occupent les coteaux de Montreuil, Ivry ou encore Clamart. Ainsi, entre les villages de Belleville, Ménilmontant et Charonne, existent de très nombreuses parcelles arboricoles allant jusqu’à Noisy-le-Sec et Montreuil. Sous Henri III, le Bois de Boulogne avait été clos par un ensemble de murailles afin de chasser une population de détrousseurs et vagabonds avant d’être délaissé. C’est Louis XIV, entre 1679 et 1703, qui souhaite renouer avec la tradition de la chasse, fait tracer de grandes allées rectilignes, nettoie le Bois et ses points d’eau. Le Bois de Vincennes est lui réaménagé par Louis XV selon les plans de 1703 de Robert de Cotte. Là aussi, de grandes allées rectilignes, des ronds-points ainsi qu’une totale replantation sont entrepris afin de rendre le bois grandiose. La Seine et la Marne possèdent encore leurs berges naturelles. La place de grève - actuel quai de l’Hôtel de Ville - est l’un des rares quais aménagés et un nombre important de ces berges ou autres terres inondables à proximité des cours d’eau sont utilisées pour le stockage de bois qui arrive à Paris par bateau : Bercy, Saint-Maurice, Île Louviers… La Bièvre offre des terrains fertiles qui accueillent maraîchage et agriculture, mais également tannerie, teinturerie. |

||||||||||||

La nature à Paris en 1830 |

|||||||||||||

|

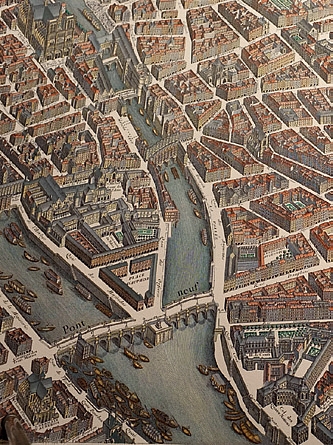

Après

la Révolution Française, les jardins s’ouvrent

au public et les grandes propriétés privées

disparaissent au fil du temps. Jusqu’au milieu du XIXe

siècle, 95 % des fruits et légumes consommés

dans la capitale sont produits en Île-de-France, notamment

sur les 1378 hectares de culture maraîchère intra-muros. La croissance démographique s’accompagne d’une densification du tissu urbain et de la population. Les risques de maladies s’aggravent au centre de Paris, où l’habitat ouvrier se concentre : la ville de Paris devient alors très insalubre. La montée de l’hygiénisme pousse à promulguer le décret du 13 novembre 1806 qui interdit la présence d’animaux à l’intérieur de Paris. En conséquence, cinq abattoirs apparaissent aux portes de Paris : Montmartre, Ménilmontant, Ivry, Grenelle et Miromesnil. L’agriculture entame alors un recul spatial qui s’affirmera tout au long du XIXe siècle et particulièrement la première moitié du siècle, marquée par la volonté de repousser toute forme de production agricole vers l’extérieur au profit d’une extension de l’urbanisation. Dans le même temps, les décrets se succèdent pour interdire les inhumations à l’intérieur de Paris afin de rendre la ville plus salubre. L’ensemble des cimetières sont supprimés et un arrêté préfectoral de 1801 prévoit la création de trois cimetières hors des limites parisiennes : le Père Lachaise en 1804, le cimetière Montparnasse en 1824 et le cimetière de Montmartre en 1825. Le Père Lachaise et celui de Montmartre sont conçus et réalisés dans une esthétique romantique et naturelle. Le Père Lachaise est le premier témoignage parisien d’une réalisation funéraire dans laquelle la promenade a toute sa place. Jusqu’au milieu du XIXe siècle et malgré l’urbanisation, 95 % des fruits et légumes consommés dans la capitale sont produits en Île-de-France. Derrière la ceinture maraîchère, les cultures sur les coteaux de l’est parisien sont encore importantes, le plateau de Belleville-Montreuil notamment est majoritairement viticole. Ainsi, toute la banlieue horticole se spécialise, à Clichy, La Courneuve, Drancy, Saint-Ouen, Saint-Denis, La Chapelle ou encore Pantin, pour répondre à l’accroissement du marché parisien. Dans le même temps, les espaces de culture disparaissent du centre de Paris : des jardins privés des grandes institutions publiques du sud-ouest parisien sont créés sur d’anciennes parcelles maraîchères et un champ de manoeuvre voit le jour, en 1765, entre l’École Militaire et la colline de Chaillot. La périphérie parisienne montre également des signes de décroissance comme l’atteste le morcellement des espaces arboricoles d’Ivry, de Montreuil ou encore de Noisy-le-Sec. Les grands parcs, jardins et bois sont progressivement ouverts au public et les grandes propriétés privées disparaissent au fil du temps. Un hospice de vieillards est construit sur l’emplacement du château de Madame d’Orléans et les grands jardins privés de Bercy sont transformés en entrepôts pour le vin en 1825. Dans le même temps, la population des villages alentours augmente avec notamment l’apparition de maisons de campagne à Sablonville ou à Meudon. Après la révolution, la superficie et le nombre de jardins ouverts à la population augmente, le jardin de Neuilly apparaît et le jardin des plantes et le jardin du Luxembourg sont agrandis. Les berges de la Seine et la Marne sont aménagées pour faciliter l’accès et l’usage. Certaines îles existant au siècle précédent sont rattachées aux terres, comme l’Île des Cygnes ou l’Île de Monsieur, à Sèvres. Napoléon Ier fait réaliser, entre 1802 et 1825, le canal de l’Ourcq, dans un double objectif de navigation et de ressource pour l’alimentation en eau potable. Le canal de l’Ourcq et le bassin de La Villette deviennent rapidement des lieux de promenade et de distraction avant d’être des ports industriels. Extrait

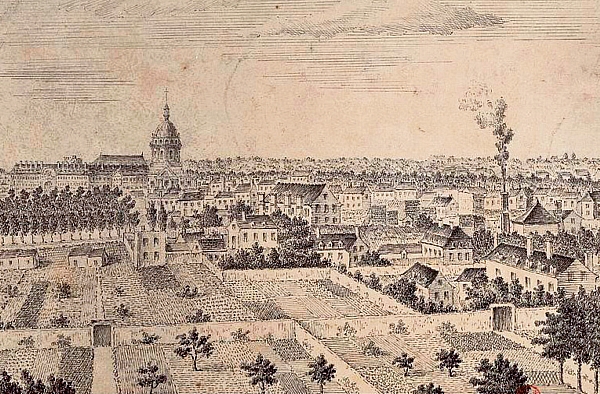

de la vue de la partie occidentale de Paris,depuis le Val-de-Grâce |

|

||||||||||||

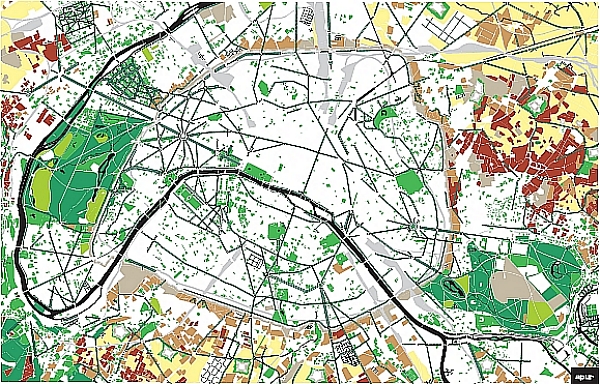

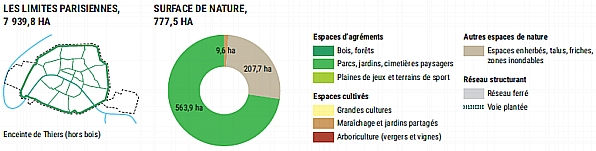

| La nature à Paris en 1900 | |||||||||||||

|

|

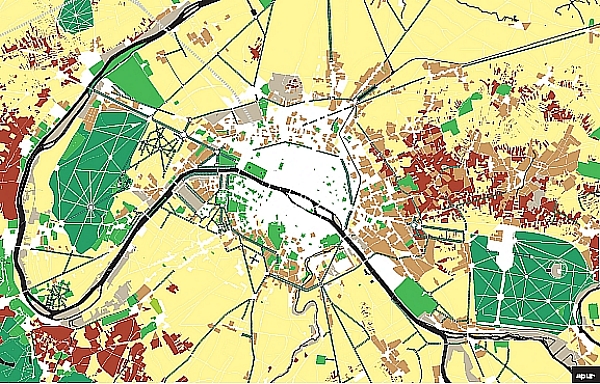

Entre 1830 et 1900, les grands travaux d’Alphand sous Haussmann équipent, modernisent et embellissent Paris. L’important développement urbain sonne la fin des grandes cultures et les parcelles maraîchères disparaissent peu à peu des portes de Paris. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, le paysage urbain de Paris est profondément transformé par les travaux haussmanniens, la révolution industrielle et l’arrivée du train. En 1860, l’annexion des communes riveraines et l’exode rural massif ont provoqué une hausse spectaculaire de la population parisienne. Le territoire de Paris s’étend désormais jusqu’à l’enceinte de Thiers construite en 1840. En 1856, on dénombrait 1 151 978 habitants (Pinol) et plus de 2 500 000 habitants à la fin du siècle, pour une densité de 31 486 hab./km². Cédés par l’État en 1852, les deux bois ne seront administrativement rattachés à la ville de Paris qu’en 1929. La surface de Paris couvre alors 7 940 ha. La nature couvre ainsi seulement 10 % du territoire urbanisé de Paris, soit une superficie de 777 ha intra-muros - 2 707 ha en comptant les Bois -, constituée à 73 % de parcs et jardins publics et privés - 564 ha - et 26 % d’espaces végétalisés divers - 203 ha composés pour l’essentiel des glacis des fortifs, de quelques friches et terrains inondables - et d’une très faible part de cultures maraîchères : 10 ha. Les parcs et jardins ont augmenté de manière considérable durant la seconde moitié du XIXe siècle, avec la création de 300 nouveaux hectares : 564 ha en 1900 contre 278 ha en 1830. Le développement urbain de 1900 sonne la fin des grandes cultures et du maraîchage avec la disparition de plus de 750 ha. La ville est alors remodelée en profondeur. Avant les grands travaux d’Haussmann, Rambuteau, alors préfet de la Seine - 1833-1848 -, débute quelques travaux en lien avec les théories hygiénistes. Il généralise la présence des arbres d’alignements dans la capitale avec la plantation de près de 40 000 arbres sur les avenues, boulevards, quais et places. On reconnaît alors aux alignements un rôle technique de stabilisation et d’assainissement de la chaussée, ainsi que des qualités esthétiques et climatiques. À ce propos, il écrira : Je les égayais le plus que je pus avec des arbres, ces bons amis de l’homme qui recréent les yeux et épurent l’air. Ne fallait-il pas remplacer tant de jardins détruits par la fièvre des constructions. Ces boulevards plantés participent à la création du maillage des promenades, alors perçues comme une pratique qui s’intègre à la médecine puisqu’elle assure à la fois mouvement, aération et exercice à ceux qui la pratique. La notion de jardin public, exposée pour la première fois dans les années 1830 par Loudon, est contemporaine de la révolution industrielle et des premières concentrations urbaines. Il faudra néanmoins attendre 1848 pour que le préfet Rambuteau réalise le premier jardin public de Paris : le jardin de l’Archevêché (square Jean XXIII aujourd’hui). Le parc Monceau en 1900 © http://paris1900.lartnouveau.com Napoléon III, inspiré par les villes anglo-saxonnes, confie - 1853-1870 - au baron Haussmann la transformation de Paris. Il dessine un Paris moderne, plus ouvert et plus végétalisé qu’il ne l’a jamais été, fait de grands boulevards, de places en étoile, de promenades et de vastes espaces verts. Parallèlement, les réseaux d’eau et de gaz ainsi que les égouts sont créés ou complétés. Haussmann perce plus de 200 km d’avenues et de boulevards nouveaux afin de traverser la ville, d’améliorer la circulation des personnes, des marchandises et de l’air et d’apporter un éclairage naturel. Il crée ainsi le maillage de promenades et un réseau de jardins publics et de parcs. Paris compte alors près de 100 000 arbres : ce sont essentiellement des platanes - 33 % -, des marronniers - 20 % - et des ormes : 18 % malgré la graphiose. Sous la direction de Jean-Charles Alphand, les grands travaux sont l’occasion d’offrir de nouveaux poumons à la capitale. Les objectifs de ces aménagements sont simples : se divertir, se rencontrer, se montrer dans un décor codifié et proposant un résumé des scènes de la nature. Il s’agit aussi de répartir les parcs et jardins dans l’ensemble des quartiers. Le bois de Boulogne puis celui de Vincennes sont transformés en vastes parcs paysagers à l’anglaise. L’hippodrome de Longchamp est inauguré dès 1857 et le jardin d’acclimatation est achevé en 1860. Les grands parcs parisiens, dont le parc Monceau, les jardins des Champs-Élysées et les parcs des Buttes-Chaumont et de Montsouris sont créés de toutes pièces ainsi qu’une multitude de squares de toutes formes et de toutes dimensions : square des Batignolles, d’Anvers, du Temple ou square Émile Chautemps et les jardins de l’avenue Foch. La plantation des espaces privés, en continuité de l’espace public - frontage -, est inclue dans les nouveaux lotissements des belles avenues de l’ouest parisien. Les fortifications s’accompagnent d’un glacis enherbé, qui devient rapidement un lieu de promenade pour les Parisiens, et d’une zone non aedificandi, large de 250 m. À la fin du siècle, cette zone » est investie de bicoques précaires, de potagers et de parcelles maraîchères. La banlieue absorbe encore peu l’afflux des nouveaux arrivants de la capitale. Elle s’urbanise sous forme de lotissements de pavillons sur d’anciennes terres agricoles. S’y développent alors de nombreux jardins potagers. Ces jardins ouvriers caractérisent la banlieue et leurs productions de fruits et légumes jouent un rôle essentiel dans l’approvisionnement des familles. Les lotissements de pavillons dans leurs jardins privés constituent aussi un mode de vie nouveau de la bourgeoisie de l’ouest parisien, notamment sur les coteaux qui dominent la Seine à Sévres ou à Meudon et la Marne, à Nogent ou à Joinville. En 1844, l’ensemble des terrains employés à la culture maraîchère dans la nouvelle enceinte de Paris est d’environ 1378 hectares, divisés en 1800 marais ou jardin. Les plus grands terrains sont d’environ 1 hectare, et les plus petits d’environ 0,5 hectare. La seconde moitié du XIXe siècle marque l’apogée de la culture fruitière, à Ivry, Vaugirard et Montreuil où les murs à pêches couvrent plus d’un tiers de la commune, soit 320 hectares et 300 km de murs. Les luxueux produits montreuillois s’exportent dans les cours européennes et jusqu’à la table du tsar de Russie. La culture des vignes, très présente en Île-de-France depuis le Moyen-Âge, disparaît à cette même époque en quasi-totalité suite à la crise du phylloxéra. En 1859, plus aucun maraîcher n’est présent dans les douze arrondissements centraux. Ils sont répartis à 45 % dans les arrondissements périphériques - XIIe et XXe en majorité - et à 55 % en banlieue. Dans les années qui suivent, les parcelles maraîchères disparaissent aux portes de Paris sous la pression urbaine, les communes de Clichy et de Boulogne voient toute trace d’agriculture disparaître, et les vignes et vergers disparaissent également des plateaux d’Ivry et de Meudon. Jusqu’au second Empire, les rives de la Seine sont quasi exclusivement utilisées pour des activités économiques. Depuis le milieu du XIXe siècle, les Parisiens fréquentent les berges de la Marne et ses guinguettes. Au début du XXe siècle, les berges de Seine sont un lieu de détente et d’activités de loisirs pour les parisiens. On y pêche, on s’y baigne et des bals y sont organisés. Le canal Saint-Martin est couvert par Haussmann entre la place de la Bastille et la place de la République. Le boulevard Richard-Lenoir est ainsi créé et les premiers jardins sur la couverture sont dessinés par Alphand, en 1860. |

||||||||||||

|

|||||||||||||