|

Entre

science et beaux-arts, Pierre-Joseph Redouté incarne l’apogée

de la peinture florale ; surnommé le Raphaël des Fleurs,

il est devenu un modèle encore célébré aujourd’hui

grâce à l’élégance et à la justesse

de son interprétation d’une nouvelle flore venue orner les

jardins entre la fin de l’Ancien Régime et la Monarchie de

Juillet. Le musée de la Vie romantique organise pour la première

fois en France, une exposition consacrée à Redouté

et à son influence. Peintre botaniste, il a contribué à

l’âge d’or des sciences naturelles en collaborant avec

les plus grands naturalistes de son temps. Il a répondu à

leur préoccupation de classement et d’identification de plantes

rapportées des quatre continents en les reproduisant à l’aquarelle

sur de précieux vélins avec une rigueur scientifique et

un talent artistiques inégalés.

Le

contexte

À

l’époque des progrès horticoles, alors que

les dames s’initient au langage des fleurs, leurs portebouquets,

éventails et bijoux sont le reflet de leur passion botanique.

Des tentures, broderies pour des robes de cour, papiers peints

et porcelaines… témoignent de cet engouement pour

la fleur telle que Redouté l'a sublimée. Une classe

de la Fleur destinée à l'industrie lyonnaise

de la soie a éclos au tout début du XIXe siècle,

tandis qu’un Salon des Fleurs met à l'honneur

un véritable genre pictural.

Plus de 250 peintures, aquarelles, objets d’art, et vélins

qui, en raison de leur fragilité, seront présentés

suivant un accrochage en partie renouvelé en trois saisons

proviennent de nombreuses collections publiques françaises

- musée du Louvre, musée des Beaux-Arts de Lyon,

musée de Grenoble, musée Fabre de Montpellier…

- et des musées de Belgique.

|

En

1797, le baron Gérard et cinq autres artistes, parmi lesquels

Girodet, peignent chacun un panneau pour orner le salon de l’hôtel

particulier de M. Gaudin à Paris, rue du Mont-Blanc, dont

l’architecture intérieure a été confiée

à Charles Percier.

L’ensemble représente des thèmes mythologiques

gracieux, voire érotiques, où les fleurs sont un

élément décoratif dominant. Gérard

peint cette Flore qui, immatérielle et diaphane, marche

à la surface du globe terrestre, entourée d'une

multitude de fleurs aux tons pastels et nacrés qu'elle

sème sur son passage, au gré du vent. La souplesse

de la ligne, les couleurs aux tonalités retenues, et plus

encore les cheveux bouclés et ébouriffés,

les yeux mi-clos et le sourire extatique expriment la caresse

du Vent.

|

|

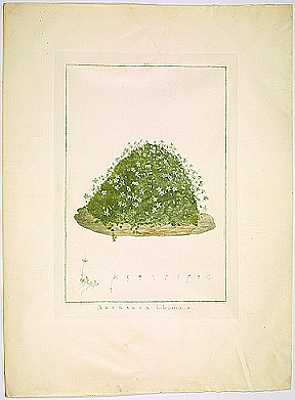

Pierre-Joseph

Redouté

Stirpesnovae Arenaria balearica

Planche destinée au recueil Stirpes novae (…),

[Plantes nouvelles (…)]

de Charles Louis L’Héritier de Brutelle,

publié de 1785 à 1805

Impression sur vélin avec rehauts

d’aquarelle, filet doré, 1784

Paris, MnHn

Photo © Muséum national d'histoire naturelle,

Dir. Générale déléguée des collections,

bibliothèque centrale |

| François

Pascal Simon Gérard

Flore caressée par Zéphyr

1802

Huile sur toile

Grenoble, Musée de Grenoble

© domaine public .Crédit photographique

:

Jean-Luc Lacroix/Musée de Grenoble |

|

| |

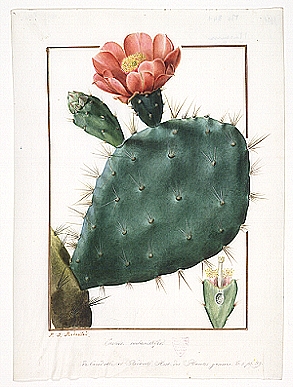

Pierre-Joseph

Redouté

Cactus cochenillifer

Planche destinée au recueil Plantarum

succulentarum historia. Histoire des

plantes grasses, avec leurs figures en couleur dessinées

par P. J. Redouté,

publié à partir de 1799

Aquarelle sur vélin, vers 1797-1798

Paris, MnHn

Photo © Muséum national d'Histoire

naturelle,

Dir. Générale déléguée des

collections,

bibliothèque centrale |

| L'œuvre

de Pierre-Joseph

Redouté,

le

Raphaël des fleurs

|

| |

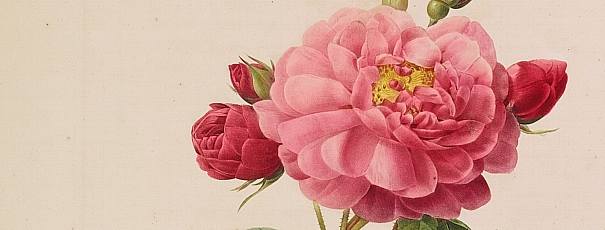

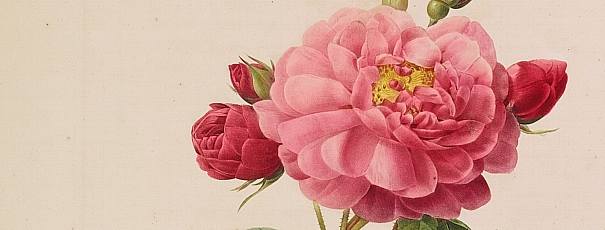

En

1840, s’éteignait Pierre-Joseph Redouté, peintre

de fleurs au Muséum d’Histoire naturelle depuis 1793.

Surnommé le Raphaël des fleurs, il eut l’ambition

de participer à la description du monde et de sa flore

en accompagnant, par l’exactitude de ses dessins, les découvertes

des botanistes explorateurs qui parcouraient les océans

et collectaient les espèces nouvelles du règne végétal.

Il sut doter son oeuvre d’un charme indéniable qui

plut à Joséphine de Beauharnais comme à la

duchesse de Berry et qui exerce encore aujourd’hui auprès

de l’amateur une réelle séduction. Ses créations

sont célèbres, reproduites dans de nombreux ouvrages.

Elles incarnent l’art délicat de l’horticulture

et du jardinage, et ses Roses constituent les icônes inégalées

de la peinture de fleurs.

Pourtant, il est rarement donné l’occasion au visiteur

de découvrir des exemples de son art : il s’agit

certes d’une oeuvre fragile, réalisée presque

exclusivement à l’aquarelle sur vélin dont

le temps d’exposition est compté, mais sans doute

est-ce également le signe d’une forme de désintérêt

qui, assez tôt, entoura le nom de Redouté. Cela tient

au genre qu’il épousa et qui s’apparente peu

ou prou à celui de la nature morte, au bas de l’échelle

dans la

hiérarchie des genres prônée depuis le XVIIe

siècle par les instances artistiques son oeuvre n’était

pas considérée par la critique, qui n’avait

d’yeux que pour la peinture d’histoire, objet de tous

les débats et de tous les combats esthétiques. Redouté

produisit en outre un art au caractère hybride, entre description

scientifique et tableau d’agrément, et contribua

lui-même à cette confusion : il débuta comme

simple peintre botaniste au Muséum en accumulant

des planches descriptives des différentes espèces,

puis il développa, le succès venant à partir

des années 1810, une production plus ornementale et décorative

faite de bouquets.

Innovateur sans être révolutionnaire, il perfectionna

au sein de son atelier les techniques de reproduction et améliora

le procédé de gravure au pointillé en couleur

pour atteindre un niveau inégalé, mais il ne comprit

que trop tard, dans les années 1830, que la gravure traditionnelle

était obsolète, trop coûteuse, et que seule

la lithographie était un médium viable pour prolonger

l’édition de ses recueils ; il ouvrit largement ses

portes à une génération de jeunes femmes

qui y gagnèrent un métier et une reconnaissance

mais qui ne reçurent que très rarement les faveurs

de la critique au Salon.

Redouté contribua pourtant pleinement, voire initia l’engouement

pour une flore devenue, au-delà du simple motif, un objet

particulier empreint de l’esprit du temps. À travers

ses recueils, ses fleurs constituèrent une source d’inspiration

pour les grandes manufactures, qu’il s’agisse de la

porcelaine à Sèvres ou de la soie à Lyon

; elles furent aussi un vecteur de connaissance et d’émancipation

pour les amateurs — et surtout amatrices — botanistes,

qui voyaient dans le jardin un nouvel espace d’apprentissage

et de connaissance. L’oeuvre de Redouté irriguait

les arts appliqués

comme les arts majeurs, incarnant l’esprit d’une époque.

Pierre

Joseph Redouté

Fritillaire impériale dans Les Liliacées

par Augustin Pyrame de Candolle, Pierre-Joseph

Redouté, François de Laroche, Alire Raffeneau- Delile,

Paris, 1802 – 1816, Paris,

MNHN, direction des Collections, Bibliothèque centrale

© Muséum national d'Histoire naturelle

/ Dist. RMN. |

| Biographie |

|

Pierre-Joseph Redouté (1759-1840), né à Saint-Hubert

dans les Ardennes belges, apprend la peinture dans les Flandres

et en Hollande, avant de s’installer en 1783 à Paris,

où il s’initie à l’observation botanique.

Son talent d’artiste et sa précision scientifique

sont si vite reconnus qu’il se voit confier en 1788 l’exécution

de planches sur vélin pour la Collection du roi, dont le

Néerlandais Gérard Van Spaendonck a la charge. En

1792, il est dessinateur à l’Académie des

sciences et illustre les ouvrages des naturalistes les plus célèbres.

Le centre mondial des sciences naturelles est alors le Jardin

du roi, qui devient le Muséum d’Histoire naturelle

en 1793.

Joséphine Bonaparte collectionne à Malmaison des

plantes de tous pays et soutient Redouté par ses commandes

de recueils. Il est célèbre, dirige un atelier important,

participe au Salon, fréquente de nombreux artistes, est

nommé maître de dessin du Muséum en 1822.

Mais, bientôt, ses bouquets aquarellés et ses albums

passent de mode, les difficultés financières s’amoncellent

jusqu’à sa mort en 1840.

Redouté a souvent montré, comme Gérard Van

Spaendonck, sa préoccupation de livrer des modèles

aux manufactures. Il laisse à sa mort un album inachevé,

destiné à l’enseignement dans les écoles

spéciales, aux manufactures et aux applications industrielles

de tous genres.

François Pascal Simon Gérard

Portrait du peintre P. J. Redouté

1808-1809

Huile sur toile

Bruxelles, musées royaux des Beaux-Arts

© Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique,

Bruxelles / Photo d’art Speltdoorn & Fils, Bruxelles

François Pascal Simon Gérard fait poser son ami,

Peintre de fleurs de l’impératrice depuis

1805. Redouté vit alors la période la plus féconde

et la plus heureuse de sa carrière durant laquelle il bénéficie

de la protection de Joséphine et qui se termine avec la

mort de la souveraine en 1814. Les deux artistes se sont probablement

rapprochés quand ils ont tous deux eu la jouissance d’un

atelier réservé aux artistes au Louvre. Redouté,

très sociable, a peut-être fréquenté

le salon de Gérard qui possède plusieurs vélins

botaniques du maître. Membre de plusieurs sociétés

savantes, Redouté reçoit l’insigne de l’ordre

de la Légion d’honneur des mains du roi Charles X

en 1825. Cependant sa candidature à l’Académie

des Beaux-Arts est refusée. Ce portrait fut acquis auprès

de la veuve de l’artiste en 1854.

|

|

Du pinceau au burin, les facettes du talent de Redouté

|

| |

Le peintre doit parvenir, pour aboutir à la perfection

de l’iconographie végétale, à la réunion

de trois éléments essentiels : l’exactitude,

la composition et le coloris. Pierre-Joseph Redouté,

Choix des plus belles fleurs […] et des plus beaux fruits,

1827

Observer et retranscrire la nature, en mots et en images : le

dessinateur et le botaniste apportent chacun leur expertise pour

une description complète et cohérente des plantes.

Redouté s’appuie sur des herbiers pour préciser

ou réaliser entièrement le dessin du végétal.

Le spécimen vivant, observé avec une loupe, est

indispensable pour la mise en couleurs.

Les planches les plus anciennes exposées ici sont exécutées

au lavis d’encre

noire, leur commanditaire, L’Héritier de Brutelle,

craignant - comme d’autres à l’époque

- que la mise en couleur ne cache des détails.

Dès 1788, avec son professeur Gérard Van Spaendonck,

Redouté s’essaye à l’aquarelle sur vélin,

un parchemin très fin et très blanc obtenu à

partir d’une peau de veau mort-né ou de veau de lait

qui met les nuances particulièrement en valeur. Pour ses

publications, il a recours à la gravure au pointillé.

Découverte peu auparavant en Angleterre, cette technique

qu’il perfectionne donne l’illusion du dessin. Un

instrument, appelé roulette, permet de juxtaposer

très finement les points incisés dans la plaque

en métal qui sert ensuite à l’impression.

Toutes les couleurs sont appliquées simultanément

sur la plaque, à l’aide d’un tampon de chiffon

nommé poupée. Redouté est le premier

à utiliser pour la botanique ce procédé qui

nécessite une grande virtuosité. Il finalise fréquemment

ses gravures par des retouches à l’aquarelle. |

| Pierre-Joseph

Redouté

Microlonchus salmanticus

Planche destinée au recueil

Sertum anglicum (…) [Plantes rares de jardins

près de Londres et principalement

dans les jardins royaux de Kew (…)]

de Charles Louis L’Héritier de Brutelle,

publié de 1789 à 1792

Lavis sur papier rehaussé d’aquarelle

1787-1788 Liège, collections

artistiques de l’Université

© Collections artistiques de l’Université

de Liège, Belgique |

|

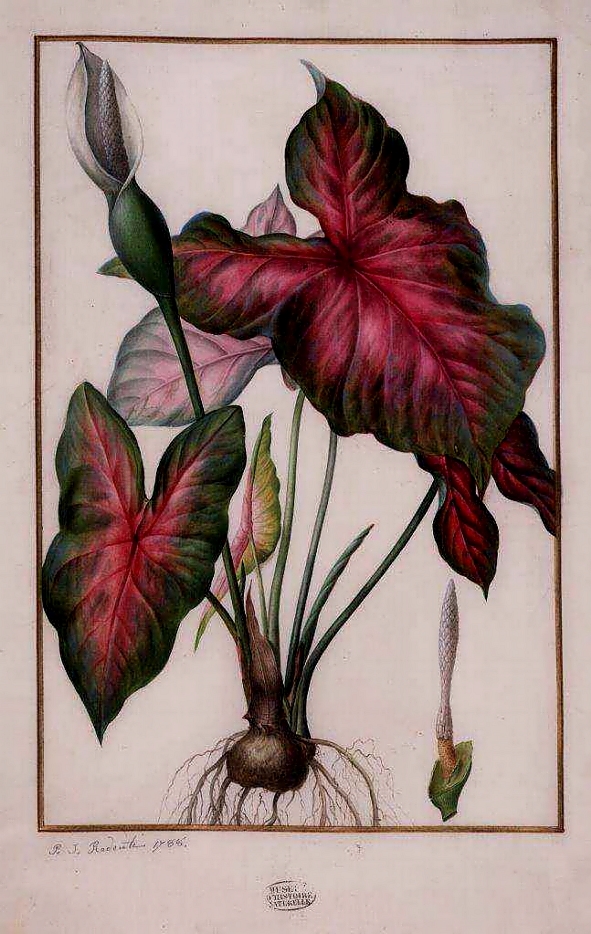

Pierre-Joseph

Redouté Caladium picturatum 1788 - Aquarelle sur

vélin, filet doré

Paris, MnHn

Photo © Muséum national d’histoire

naturelle,

direction des Collections, Bibliothèque centrale |

|

©

RMN-Grand Palais (musée du Louvre)

/ Michel Urtado /Service presse/ MVR |

Pierre-Joseph

Redouté

Fleurs : roses trémières,

raisins et le lori cramoisi

1836, aquarelle sur vélin

Paris, musée du Louvre,

département des arts graphiques

Cette

aquarelle exposée au Salon de 1837 fut acquise pour le

roi Louis-Philippe. L’artiste a souvent ajouté des

fruits à ses grandes compositions florales, en particulier

des raisins dont il sait si bien rendre la texture qui reflète

la lumière. La présence du perroquet donne vie à

cette vision mystérieuse. On lui connait quelques études

d’oiseaux, la rose trémière est alors une

fleur à la mode qui rivalise avec le dahlia et s’achète

chez le fleuriste. |

Un parcours contemporain des

métiers d’art

Un parcours contemporain des

métiers d’art

En

résonance, Ateliers d’Art de France propose un parcours

de créations métiers d’art inédit,

déployé au sein des collections permanentes et des

espaces extérieurs du musée. 26 créateurs

contemporains dialoguent avec l’oeuvre de Redouté

et montrent la vitalité toujours actuelle du motif de la

fleur.

|

Cécile

Chacheyron

Herbier III (Détail), 2016,

plâtre, vitrine en bois et verre

L'Herbier

présente un paysage poétique. On découvre

dans une vitrine un coeur en pleine éclosion, des tiges

aux motifs floraux et organiques, une main décorée

de branches, des ex-votos fleuris, des pétales, des fleurs

et des feuillages dans le visage d'une jeune femme...

L'artiste explique : Ces formes s'inspirent des multiples

collections d'herbes de mon enfance, comme un nouvel herbier

réinventé en volume. Tirée des cabinets

de curiosités, cette vitrine présente une collection

à la fois étrange et attirante.

©

Muséum national d'Histoire naturelle

|

Ce

règne végétal n’est pas révolu,

et un monde fleuri continue à peupler l’imaginaire

des créateurs. En écho à la postérité

de Redouté dans les arts appliqués, les espaces

du jardin et de la maison de l’enclos Chaptal sont ouverts

aux métiers d’art le temps de cette exposition.

Ils permettront de montrer la diversité des formes et des

techniques d’artistes qui puisent leur pratique aux champs

traditionnels de l’artisanat et jouent de la contrainte

du matériau pour faire oeuvre, s’appropriant ici

les motifs de la fleur et du végétal. Cette source

d’inspiration toujours renouvelée est sans doute

le témoignage du caractère vivant de l’héritage

de Redouté.

Argent, bronze, coton, émaux sur cuivre, grès, laine,

mosaïque, papier, plâtre, plume, porcelaine, silicone,

soie, terre crue, verre… 26 créateurs façonnent

la matière pour réaliser une quarantaine d’oeuvres

originales qui prendront vie dans le jardin et les salles du musée

de Vie romantique. Un dialogue avec l’oeuvre de Redouté,

révélant la vitalité toujours actuelle du

motif de la fleur. |

|

Le musée de

la Vie romantique

Le musée de

la Vie romantique

|

|

Au coeur du quartier de la Nouvelle Athènes,

l’hôtel Scheffer-Renan sis au n°16

de la rue Chaptal, dans le IXe arrondissement,

abrite depuis 1987 le musée de la Vie romantique

de la Ville de Paris.

Une

allée discrète bordée

d’arbres centenaires conduit à

un charmant pavillon à l’italienne

devant une cour pavée et un délicieux

jardin de roses et de lilas. Le peintre et

sculpteur Ary Scheffer (1795-1858), artiste

d’origine hollandaise y vécut

de 1830 à sa mort. Il y avait fait

construire deux ateliers orientés au

nord, de part et d'autre de la cour, l’un

pour travailler et enseigner, l’autre

pour vivre et recevoir.

|

©

D. Messina – Ville de Paris

©

D. Messina – Ville de Paris

Le

Tout-Paris intellectuel et artistique de la

monarchie

de Juillet fréquenta ainsi

l'enclos Chaptal :

|

Delacroix, George Sand et Chopin - fidèles

habitants du quartier - Liszt, Rossini, Tourgueniev,

Dickens, Berlioz, Gounod…

Pieusement conservé par sa fille Cornelia

Scheffer-Marjolin, puis par sa petite-nièce

Noémi, fille du philosophe Ernest Renan,

ce lieu d’exception fut pendant cent cinquante

ans le foyer d’une famille entièrement

vouée aux arts et aux lettres. La Ville

de Paris en devint le dépositaire en

1983. Elle est devenue pleinement propriétaire

le 1er janvier 2007. |

©

D. Messina – Ville de Paris

|

©

D. Messina – Ville de Paris

©

D. Messina – Ville de Paris

|

©

D. Messina – Ville de Paris

|

L’orientation

muséographique a permis de reconstituer

en 1987, avec le concours du décorateur

Jacques Garcia, un cadre historique harmonieux

pour évoquer l’époque romantique

:

au rez-de-chaussée, les memorabilia

de la femme de lettres George Sand : portraits,

meubles et bijoux des XVIIIe et XIXe siècles,

légués au musée Carnavalet

par sa petite-fille Aurore Lauth-Sand. |

Au

premier étage, les peintures

du peintre Ary Scheffer entourées d’oeuvres

de ses contemporains. Le charme évocateur

du musée tient aussi à la reconstitution

de l’atelier-salon, avec la bibliothèque

enrichie par quatre générations

: Scheffer, Renan, Psichari et Siohan. L’atelier

de travail du peintre, rénové

en 2002 avec la complicité de François-Joseph

Graf, permet d’élargir le concept

romantique, avec des expositions qui alternent

thèmes patrimoniaux et modernité.

|

Le

salon de thé Un thé dans

le jardin ouvert sur le jardin intérieur

et une librairie boutique complètent

les services offerts et accueille

le public du mardi au dimanche

de 10h à 18h, de la mi-mars

à la mi-octobre. |

|

Exposition Le pouvoir

des fleurs - Pierre-Joseph Redouté (1759-1840)

Exposition Le pouvoir

des fleurs - Pierre-Joseph Redouté (1759-1840)

+ Un parcours

contemporain des métiers d’art

26 avril-29 octobre 2017

- Musée de la Vie romantique, Paris (IXe)

avec

le partenariat exceptionnel du Muséum national

d'Histoire naturelle

|

| |

Exposition

Le pouvoir des fleurs

Pierre-Joseph Redouté

(1759-1840) |

|

Commissariat de l’exposition

Catherine de Bourgoing,

commissaire invitée, historienne des jardins,

Sophie Eloy,

directrice adjointe du musée de la Vie romantique

Jérôme Farigoule,

directeur du musée de la Vie romantique |

Le parcours de l’exposition se développe

en 4 parties :

-

Pierre-Joseph

Redouté, Raphaël des fleurs

-

Du

pinceau au burin, les facettes du talent de Redouté

-

Fleurs

et arts appliqués

-

De

l’industrie au salon

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

![]() Exposition Le pouvoir des fleurs - Pierre-Joseph Redouté

(1759-1840)

Exposition Le pouvoir des fleurs - Pierre-Joseph Redouté

(1759-1840)