![]() Une

agriculture urbaine à Paris

Une

agriculture urbaine à Paris

Éléments

de réflexion en quelques chiffres

Février

2017 - Apur,

Atelier parisien d’urbanisme

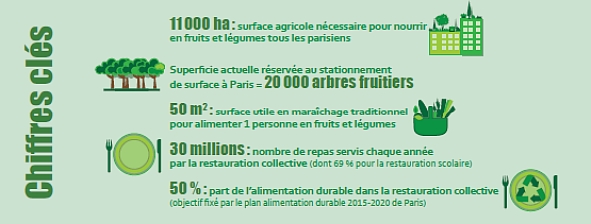

Si

l’on considère qu’il faut en moyenne 50 m2 de maraîchage

pour nourrir une personne, il faudrait mettre en culture 11 000 hectares

pour

assurer l’autosuffisance en fruits et légumes frais de la

population parisienne et 5 000 hectares supplémentaires pour les

salariés non-résidents,

ce qui reviendrait à cultiver 1,5 fois la surface de Paris, sans

compter les 29,3 millions de visiteurs. Cette population

(32,6 millions) représente cependant un potentiel de consommation

de produits frais important. C’est là tout

l’enjeu de l’agriculture urbaine : produire, mettre en réseau,

faire circuler.

| Un vaste potentiel pour la distribution de produits frais intra-muros |

|||||||||

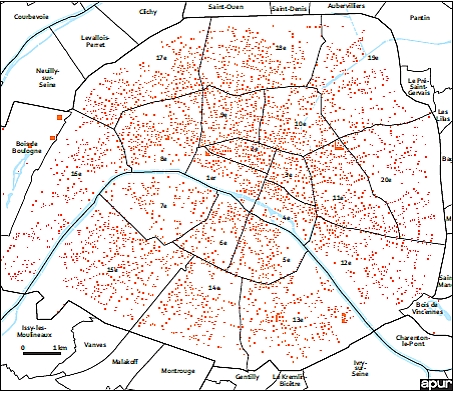

| Pour

rencontrer ces consommateurs, les producteurs peuvent dès

à présent s’appuyer sur un important réseau

de distribution existant, en dehors de la vente directe, que

sont les marchés, les commerces alimentaires ou encore

les restaurants et tables d’hôte. Paris compte 95 marchés dont 18 couverts, 7 129 commerces alimentaires - vente de fruits et légumes, épiceries fines, vente de produits alimentaires régionaux et étrangers, bio et nature, boucheries, charcuteries, traiteurs, poissonneries, crémeriefromageries, et glaciers -, et 1 862 commerces alimentaires généralistes : supérettes, super et hypermarchés. Parmi eux, nombreux sont ceux qui se sont déjà ouverts aux produits de proximité, bio ou issus d’une agriculture raisonnée, et un nombre croissant de ces commerces s’associe depuis 2001 au développement des AMAPs et des paniers. La ville de Paris s’est engagée depuis 2001 dans le soutien au commerce alimentaire, aux artisans de bouche et à la distribution de proximité. Elle a récemment mis en place d’une structure de coopération interbailleurs pour la commercialisation de leurs 6 500 locaux d’activités en pied d’immeuble, pour y favoriser notamment l’installation de commerces alimentaires. Elle travaille d’autre part avec la SEMAEST pour soutenir l’installation de magasins de vrac. La Ville de Paris s’est également engagée à soutenir la création de halles alimentaires. Ces halles permettront d’assurer à tous les parisiens un accès aux produits issus de circuits courts et de l’agriculture biologique ou raisonnée à des prix raisonnables, en garantissant une rémunération juste pour les producteurs. La première halle s’est ouverte fin 2016 rue Bichat (Xe), une deuxième ouvrira rue Didot (XIVe) en 2017 et une troisième est à l’étude dans le XXe arrondissement. À cela s’ajouteront 3 nouveaux marchés biologiques et un quai fermier réservé aux producteurs locaux, sur la rive droite de la Seine. On recensait 79,7 commerces de restauration pour 10 000 habitants à Paris en 2014. Parmi ceux-ci, on dénombrait : 5 738 restaurants traditionnels, dont 1 947 de cuisine française, 3 070 brasseries, 2 919 services de restauration rapide et 257 salons de thé, soit près de 12 000 commerces de restauration potentiellement intéressés par des produits de proximité, des variétés rares ou des cueillettes sur mesure comme c’est le cas de l’Hôtel Pullman à Paris, dont le toit est mis en culture par Topager pour une production de produits extra-frais cueillis le jour même, ou encore de l’entreprise Sous les fraises qui cultive une partie des toits des Galeries Lafayette. La restauration collective parisienne sert environ 30 millions de repas par an, dont 69 % pour la restauration scolaire. Paris, premier acheteur public de produits issus de l’agriculture durable s’est fixé un objectif de 50 % d’alimentation durable pour la restauration collective à travers son plan alimentation durable 2015-2020. Parmi les difficultés relevées par le plan pour atteindre cet objectif apparaissent la faible disponibilité de l’offre de proximité et la logistique qui représenterait 15 à 20 % du coût de revient d’un repas et 2 950 tonnes d’équivalent CO² émit. La capacité de la restauration collective à se fournir en alimentation durable est donc fortement dépendante de la disponibilité et de la structuration de l’offre. Les

associations d’aide aux personnes en difficultés

qui distribuent près de 2 millions de repas chaque année

à Paris - estimation DASES sur l’année 2013

- représentent elles aussi un secteur à prendre

en compte, comme l’a récemment démontré

le projet Néobab porté par l’entreprise

Greenation en lien avec les Restos du Coeur et Stop Hunger.

Ce démonstrateur, localisé rue Émile Beaufils

à Montreuil, sur 500 m² de l’ancienne ferme

Moultoux, emploie 10 salariés en insertion. Depuis le

début de l’année 2015, 2,3 tonnes de légumes

ont été produites et redistribuées sous

forme d’aide alimentaire à 900 La ville de Paris s’est également dotée d’un plan stratégique de lutte contre le gaspillage alimentaire en 2015 et d’un plan compost en 2016. Le premier vise notamment à mieux informer sur les bonnes pratiques et à soutenir et généraliser les dispositifs de collecte, transformation et redistribution des invendus alimentaires. Le second s’inscrit dans l’opération de compostage en pied d’immeuble ; il est mené par la ville depuis 2010 et a pour objectif la généralisation de la collecte des déchets alimentaires chez l’habitant, pour contribuer à la production de 30 000 tonnes de compost par an. Ces deux actions font partie du programme local de prévention des déchets parisien et s’inscrivent dans l’objectif de faire de Paris un territoire zéro déchet. |

|

||||||||

|

|

||||||||

|

|||||||||

| Un

foncier potentiel morcelé et complexe à identifier |

|||||||||

|

|

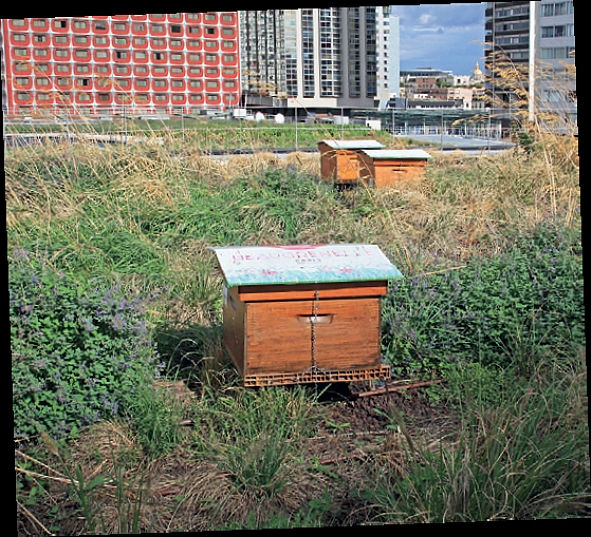

L’un des nombreux freins au développement de l’agriculture urbaine concerne les difficultés d’accès au foncier pour les porteurs de projet. Au cours de l’histoire, chaque fois que l’on a élargi l’enceinte de Paris, les jardiniers maraîchers ont été obligés de se déplacer pour faire place à de nouvelles bâtisses. En 1845, on comptait 1 800 jardiniers maraîchers-maîtres autour de Paris, à Maisons-Alfort, Montreuil, Aubervilliers, Asnières, Ivry, Vitry, Arcueil, Suresnes, Argenteuil ou Le Pecq. Aujourd’hui la Chambre d’Agriculture d’Île-de-France ne recense plus que 91 exploitations agricoles en petite couronne, sur une surface totale de 1 897 hectares dont 12 % seulement sont dédiés au maraîchage. Les surfaces permettant la culture de pleine terre sont rares à Paris. Pourtant 12 hectares sont déjà cultivés au sol, soit près de l’équivalent du parc Montsouris. Parmi ces espaces on compte : 102 jardins partagés - 55 000 m² -, 1 ferme de 50 000 m² dans le bois de Vincennes, et 5 000 m² de vignes : Montmartre, parc de Bercy, Parc Georges Brassens, Bagatelle, Parc de Belleville… À cela s’ajouteront les 2.2 hectares de talus de la Petite Ceinture recensés dans le plan-programme de la petite ceinture pour recevoir des jardins partagés et de l’agriculture urbaine. Pour

renforcer la part de terres cultivées dans Paris, des projets

pourraient être étudiés au sein des espaces

verts, à l’image du jardin du Luxembourg qui accueille

depuis plusieurs siècles un vaste jardin fruitier et des

ruches, ou du square Georges Brassens qui accueille vignes et

ruches depuis les années 80. À Paris ce sont 580

hectares de parcs et jardins publics - hors bois -, 83 hectares

d’espaces verts des grandes institutions et 38,5 hectares

d’espaces verts en projet ou à l’étude

qui pourraient ainsi être partiellement mis à contribution

pour des productions maraîchères, ruches, petits

élevages ou jardins partagés. Certaines cultures pourraient également trouver leur place sur l’espace public de la voirie en s’appropriant une partie des 200 hectares de places de stationnement de surface, des 190 hectares d’îlots de voirie de plus de 50 m² - terre-pleins, séparateurs, ronds-points... -, des 547 places et placettes publiques, des 600 voies peu circulées - impasses, passages et villas - et des nombreux retraits d’alignements. À Cuba, sous l’embargo américain, ce sont les stationnements de surface qui les premiers ont été mis à contribution pour nourrir les habitants. À Paris pendant la seconde Guerre Mondiale, les terre-pleins de l’avenue Foch étaient cultivés pour alimenter les Parisiens. À Détroit, c’est un maillage de rues potagères qui s’est mis en place depuis les années 70, quand Coleman Young, maire de Détroit, lançait le premier programme Farm-A-Lot. En Angleterre, le mouvement Incredible-Edible s’est approprié, dès 2008, trottoirs, retraits d’alignements et pieds d’immeubles disponibles pour cultiver des aliments à disposition de tous. Cette dynamique se développe en France depuis 2011, à l’initiative de riverains ou de certaines municipalités comme Albi (81) ou Viry-Châtillon (91), où les employés municipaux entretiennent des potagers sur l’espace public à disposition de tous. Ces espaces, à la portée de tous, pourraient devenir supports de potagers partagés, gérés notamment par les riverains par le biais du permis de végétaliser. Ils peuvent également voir naître un vaste verger urbain, comme a entrepris de le faire la municipalité de Barcelone en plantant des arbres fruitiers parmi ses alignements d’arbres existants ou la municipalité de Katoomba, près de Sydney, en plantant 20 000 noisetiers dans les rues. À titre d’exemple, le stationnement de surface à Paris couvre un espace équivalant à celui d’un verger de 20 000 arbres. La municipalité de Katoomba incite également les habitants à cultiver des pommes de terre et des fruits à coques - noix, noisettes… - pour prévenir les pénuries de céréales causées par l’augmentation des périodes de sécheresse liée au réchauffement climatique. La farine de blé pourra ainsi être remplacée par la farine de noisette, de noix ou de pomme de terre. Les cultures de pleine terre se développent également dans de nombreuses cours parisiennes : jardin partagé, poulailler... Bien qu’il soit aujourd’hui impossible d’en dresser le bilan exact, il est remarquable de constater que Paris renferme, à côté d’espaces verts publics, 3 300 hectares d’espaces privés non bâtis à l’intérieur de ses îlots, dont 275 hectares d’Espaces Verts Protégés et 325 hectares d’espaces végétalisés hors EVP, auxquels s’ajouteront près de 2,5 hectares d’espaces verts privés en projet. 30 % de la superficie de Paris est bâtie, c’est pourquoi les murs et toitures des bâtiments représentent un fort potentiel pour le développement de l’agriculture urbaine. En 2014 la ville se fixait comme objectif de végétaliser 100 hectares de toitures et de murs, dont un tiers serait dédié à l’agriculture urbaine. Aujourd’hui, grâce notamment aux différents appels à projets lancés par la ville et à quelques initiatives privées, Paris compte 1,7 hectares toitures et murs cultivés, auxquels s’ajouteront, d’ici 2020, 9,3 hectares dont 5,5 hectares sur les 40 sites de l’appel à projet des Parisculteurs, 1.5 hectares sur le patrimoine de la ville de Paris et 2.3 hectares sur des projets de développement urbain intégrant de l’agriculture tels que Chapelle Internationale et 6 projets de Réinventer Paris. 80 hectares de toitures présentent aujourd’hui à Paris un fort potentiel de végétalisation, du fait de leur surface disponible et de leur couverture pouvant accueillir une épaisseur minimum de substrat suffisante au développement d’une végétation herbacée. L’analyse détaillée des diverses contraintes de ces toitures - accessibilité, portance... - a permis aux services de la ville de faire ressortir les toitures les plus propices au développement de projets d’agriculture, d’en proposer une quarantaine au premier appel à projet des Parisculteurs et de préparer la deuxième édition en 2017. Dans le cas de constructions neuves, la modification du PLU de Paris invite à renforcer la présence d’installations agricoles sur les toits et les murs. L’article 13.1.1 évolue en imposant la végétalisation de toute toiture plate dégageant une surface supérieure à 100 m² - hors installations techniques -, pour les constructions nouvelles et les surélévations, en complémentarité ou superposition d’autres dispositifs économisant ou produisant de l’énergie. Pour toute toiture-terrasse supérieure à 500 m², le substrat doit permettre de reproduire au mieux les qualités des sols naturels ou permettre l’installation d’une agriculture urbaine en toiture. Parallèlement, l’article 11.2.4 indique que les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant , autorisant le dépassement des hauteurs maximales des constructions fixées par l’article 10. On pourrait ainsi espérer que les 75 hectares de toitures en travaux ou à l’étude fassent une part belle à l’agriculture sur les toits. On recense aujourd’hui plus de 250 km de murs et clôtures entourant les écoles, les terrains de sport et les cimetières, et plus de 2 000 km de murs et murets sur l’espace public, dont 30 km le long des berges de Seine. À cela s’ajoutent les 3 200 murs pignons sur rue existant à Paris et les bâtiments et équipements en projets ou à l’étude, pour lesquels le PLU de Paris favorise la végétalisation des façades. Cet inventaire, incomplet, méritera d’être analysé plus finement pour en cerner l’exact potentiel. Les murs sont exploités depuis des siècles pour la culture d’arbres fruitiers et le forçage des cultures maraîchères et en 1870, les 600 km de murs à Pêches de Montreuil produisaient 17 millions de fruits/an. La troisième source de foncier à explorer se situe dans les sous-sols de la capitale. Certaines cultures pouvant tirer profit de situations souterraines, comme c’est le cas de la culture des champignons. Celle-ci débuta en 1814 dans les carrières parisiennes et se développa rapidement en banlieue, à Montrouge, Bagneux ou Meudon. En 1893, on comptait 236 champignonnières dans le département de la Seine. Les champignonnières n’avaient pas l’exclusivité des installations en sous-sol et à la fin du XIXe siècle, on comptait 60 brasseries à Paris, dont une partie se trouvait dans les carrières. La brasserie Dumesnil, sous la rue Dareau, s’étendait sur un double étage. En 1909, elle employait environ 200 personnes et produisait 60 000 hectolitres de bière par an. À la belle époque, les brasseries situées sous le XIVe arrondissement dépassaient le million d’hectolitres par an. Les brasseries quittèrent progressivement Paris durant les Trente Glorieuses, pour ne refaire leur apparition qu’au début du XXIe siècle, sous la forme de micro-brasseries. On en compte aujourd’hui 4 dans Paris et près d’une dizaine en petite couronne. Une partie des 770 hectares d’anciennes carrières de calcaire grossier sous Paris, situés sous les Ve, VIe, XIIe, XIIIe, XIVe, XVe et XVIe arrondissements, pourrait voir se développer de nouvelles champignonnières, notamment à proximité de leurs entrées. Il existe également un potentiel à analyser parmi les parkings souterrains sous-exploités et les stations de métro désaffectées. Ces espaces pourraient accueillir diverses productions telles que champignons, élevage d’insectes comestibles ou encore aquaponie et hydroponie, à l’exemple des projets présentés pour le parking Raymond Queneau (XVIIIe) dans le cadre de l’appel à projet des Parisculteurs et du potentiel de transformation du parking des deux moulins (XIIIe) resté infructueux suite à l’appel à projet Paris, terrain de jeux. Les tunnels désactivés offrent également des volumes propices au développement de certaines activités agricoles. Paris compte quelques tunnels de voirie déclassés, tunnel des tuileries - appel à projet réinventer la Seine -, tunnel Henri IV, ou encore tunnel de l’étoile, et 7 km de tunnels sur l’ancienne petite ceinture. Ces espaces, tous singuliers, devront être analysés en détail pour en cerner l’exact potentiel. Une autre source de foncier à étudier concerne la vacance temporaire des terrains en projet. Une structure hors-sol pourrait occuper temporairement ces espaces, à l’image du Skip garden à Londres. Ce projet associatif développe un jardin potager dans des bennes - skips en anglais - qui occupent des sites destinés à être construit. Il s’accompagne d’un restaurant temporaire lui aussi, transformant les produits du jardin. Bien que Paris offre principalement des petites surfaces à l’agriculture, ces surfaces sont nombreuses et s’il était possible de mettre en culture 10 % du potentiel décrit ci-dessus, cela permettrait de créer près de 20 000 exploitations viables - selon une étude menée à la ferme du Bec Hellouin en 2015 - et de produire environ 60 000 000 d’équivalent repas/ ans, en considérant une productivité moyenne de 6 kg/m². |

||||||||

AGRICOOL transforme des containers maritimes pour la culture de fruits et légumes : irrigation, lumière, taux de CO2… optimisés - © Tony Trichanh |

Skip Garden, Londres, King’s Cross - CC by : Tom - Global Generation Skip Garden - NC |

||||||||

| Quel

potentiel pour une politique d’agriculture urbaine à

Paris ? |

|||||||||

| Le marché parisien est demandeur de produits frais et locaux, en témoigne les réseaux des AMAP, des paniers et les commerces de produits locaux en constante évolution. Si une production à proximité des habitants et des travailleurs permettrait de satisfaire une partie de ces besoins en fruits et légumes frais, Paris, tout comme la zone urbaine dense, ne peuvent s’en satisfaire. Des relations de proximité, d’échange et de réciprocité sont donc à retrouver entre ces territoires fortement urbanisés et leur périphérie proche, la métropole, ou plus éloignée, la région. Aujourd’hui, le nombre d’exploitations de légumes en Île-de-France et en constante diminution - 1 900 ha en 2010 contre 5 800 en 1970 -, et ces dernières s’éloignent de plus en plus de la zone urbaine dense. Le même constat s’applique à l’élevage. Par ailleurs, avec plus de 60 % de la surface agricole francilienne dédiée au blé tendre et un réseau de 23 moulins, l’Ile-de-France est la première région productrice de farine en France. Pour créer de nouvelles réciprocités entre ville et campagne, la ville de Paris s’est engagée à développer des partenariats avec les agriculteurs de petite et grande couronne dans le but de favoriser le partage des savoir-faire, d’offrir un débouché économique aux producteurs de pleine terre, et d’aider les projets d’agriculture urbaine à trouver un équilibre économique. Le prochain Appel à Projet des Parisculteurs sera une des applications directes de cet engagement et le projet Solidarité Paris-Campagne créera des jumelages entre Paris et des villes de zones rurales ou péri-urbaines. De nouveaux réseaux de distribution commencent à se mettre en place, comme on le voit avec le marché sur l’eau, sur le canal de l’Ourcq, ou des réflexions telles que le tramap mené par le projet les Ekovores à Nantes. La charte logistique durable, signée en 2013, favorise les circuits courts, essentiels au maintien des commerces alimentaires de proximité. La création d’une halle logistique à Chapelle International et l’ouverture en 2015 du Pavillon des producteurs locaux à Rungis s’inscrivent également dans cette démarche. C’est tout un système qui se réinvente associant producteurs consommateurs distributeurs, un système protéiforme en lien avec toutes les échelles territoriales, production hyper locale et production plus éloignées et utilisant au mieux les possibilités offertes par les nouvelles technologies, système qui renoue avec une histoire ancienne qui se lit encore dans la toponymie des rues de Paris et de la métropole, de la rue des Vignes près de la place de la Nation à Paris aux murs à pêches de Montreuil. |

|

||||||||

|

|

|||||||||

| L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association 1901 qui réunit la Ville de Paris, le Département de Paris, l’État (la DRIEA, l’Insee), la Métropole du Grand Paris, le Forum métropolitain du Grand Paris, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Île-de-France, la Régie Autonome des Transports Parisiens, la Société du Grand Paris, l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, La Caisse des dépôts, Eau de Paris, l’Epaurif, Grand Paris Aménagement, Paris Habitat, Ports de Paris, le SIAAP, le SIPPEREC, SNCF Immobilier, le STIF, le Syctom, le territoire Est Ensemble (T8), le territoire Grand-Orly Seine Bièvre (T12), le territoire Grand Paris Seine Ouest (T3). |

|||||||||

|

|||||||||