|

Les

bois de Boulogne et de Vincennes sont deux espaces de respiration uniques,

situés au cœur du Grand Paris. Représentant à

eux deux près du quart de la surface du Paris urbanisé,

les deux bois occupent un espace équivalent aux huit premiers arrondissements.

Ils sont fréquentés

par des habitués mais sont encore méconnus par beaucoup

d’habitants. Une grande diversité d’usages existe :

pour certains, ils représentent des axes de circulation rapide,

pour d’autres le plaisir du footing dans les allées, de la

promenade et pique-nique sous les arbres, du canotage sur les plans d’eau…

Les Charte du bois de Vincennes et de Boulogne, signées en 2003,

ont constitué un cadre précieux, en définissant quatre

axes majeurs pour structurer un projet ambitieux d’aménagement

durable des bois : réhabiliter les paysages et restaurer les milieux

naturels ; réduire fortement la circulation automobile pour une

promenade tranquille ; reconquérir l’espace public des bois,

et gérer

les activités dans la cohérence et la transparence ; et

enfin innover dans les modes de gestion et de gouvernance.

| Valorisation

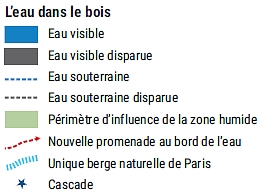

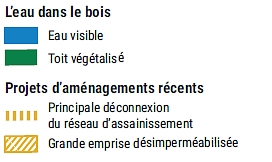

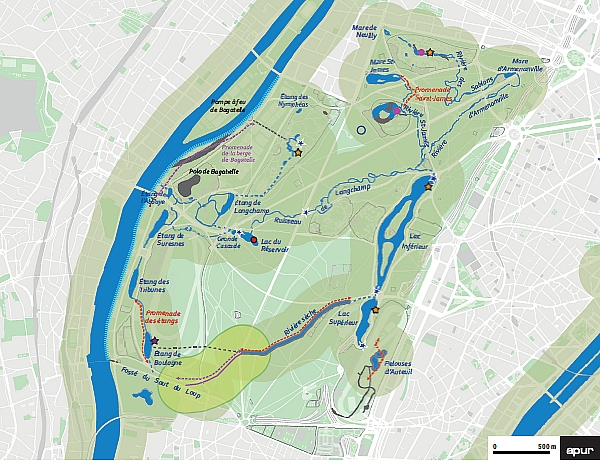

et extension de la trame d’eau |

La

Grande Cascade

La

Grande Cascade

©

doc. Apur in : Les Promenades de Paris, A. Alphand |

Vue

du pont des Îles

©

doc. Apur in : Les Promenades de Paris, A. Alphand |

|

La

valorisation de la ressource en eau dans les bois constitue

un enjeu majeur, qui prend des formes diverses : patrimoniale,

paysagère, environnementale, écologique, d’usages.

L’investissement esthétique et technique, comme

la diversité des usages liés à la présence

de l’eau, témoignent de son importance pour les

concepteurs et les gestionnaires des bois.

Au XIXe siècle, l’eau est avant tout synonyme de

plaisir. Elle est le fil conducteur du promeneur guidé

vers les séquences et points de vue les plus pittoresques

du bois y portant partout le mouvement et la fraîcheur

(Les Promenades de Paris, Alphand). Le

traitement des berges, des biefs, ponceaux et cascades participent

de la cohérence paysagère d’ensemble. Les

activités liées à l’eau contribuent

à l’attractivité, les pratiques des uns

sont le spectacle des autres : embarcadères et canotage

sur les grands lacs, patinage en hiver. L’eau contribue

aussi au décor et au succès des chalets et des

restaurants implantés sur des îles, près

d’un petit plan d’eau ou d’une cascade. Enfin,

l’eau est nécessaire à l’entretien

des routes, ainsi qu’à l’arrosage des pelouses

et des massifs plantés.

Les premiers grands travaux dans le bois de Boulogne en 1853

consistent ainsi à creuser les grands lacs et à

tracer les voies pour les mettre en valeur. Le succès

de ces aménagements conduit au creusement de nombreuses

pièces d’eau et ruisseaux. La trame de surface

et le réseau d’arrosage y seront d’ailleurs

plus développés qu’à Vincennes. L’emprise

même du bois sera modifiée pour lui donner la

Seine comme limite et non cette affreuse clôture

(Mémoires du baron Haussmann).

Les échanges fonciers avec Boulogne et Neuilly en seront

le prix.

Ces aménagements témoignent d’une grande

maîtrise de la topographie. À partir de points

hauts, le lac Supérieur, l’eau du réseau

s’écoule de façon gravitaire en pente douce

et par des surverses agrémentées de cascades.

En point bas, des rejets se font en égout, et en Seine

à l’aval de la passerelle de l’Avre, via

l’ouvrage du Saut du Loup, et à l’aval du

pont de Suresnes, depuis l’Étang de l’Abbaye.

Quand bien même l’eau ne représente que 27

ha - hors Seine - dans le bois de Boulogne, les plans d’eau

visibles sont très plébiscités par les

promeneurs comme en témoigne l’enquête effectuée

: 58 % indiquent se rendre au bord de l’eau.

Le

cycle de l’eau aujourd’hui

Si

l’alimentation des lacs et des rivières et une

partie de l’arrosage se fait toujours à partir

du réseau d’eau non potable (ENP) de la Ville de

Paris, les modes d’alimentation et l’ossature du

réseau enterré ont évolué depuis

le XIXe siècle. Des modifications de la trame d’eau

de surface sont aussi intervenues. L’eau potable alimente

certains plans d’eau, et elle est parfois utilisée

pour l’arrosage des pelouses, des parcs et jardins ou

des équipements sportifs.

L’alimentation

de la trame d’eau

L’Eau

Non Potable est délivrée à plusieurs points

d’entrée par Eau de Paris, mais le réseau

d’ENP reste géré dans les

bois par la DEVE. Pour conserver un écoulement correct

et une eau de qualité, la trame d’eau requiert

un entretien régulier par la DEVE, comme la réfection

de l’étanchéité et le curage des

rivières et des plans d’eau, indispensable pour

assurer un bon écoulement et la qualité de l’eau.

Mais le curage des lacs, plus coûteux, est parfois différé.

Des analyses de qualité de l’eau sont effectuées

chaque année sur les lacs.

La

trame d’eau de surface consomme environ 80 % des volumes

d’eau non potable entrant dans les bois. L’apport

d’eau pluviale, direct ou par ruissellement, est marginal.

Les importantes fluctuations, observées d’un jour

ou d’une saison à l’autre, s’expliquent

par les principales utilisations de l’ENP : maîtrise

des niveaux des plans d’eau et des rivières, arrosage

selon les besoins. Globalement, les apports sont augmentés

en périodes sèches et chaudes, et réduits

en périodes pluvieuses ou hivernales.

Le

bois de Boulogne est aujourd’hui alimenté en ENP

par cinq arrivées : Auteuil-Molitor, Tolstoï, Passy,

Colombie et Maillot. Elles sont approvisionnées, via

le réservoir de Passy, par l’usine d’Auteuil,

qui pompe ses eaux en Seine.

Le réseau enterré d’ENP se compose de 73

kilomètres de canalisations.

Il est maillé, ce qui lui confère une certaine

sécurité de distribution. La pression, globalement

satisfaisante, varie de 1 à 3 bars, mais en été,

2,5 à 3 bars sont nécessaires, avec une augmentation

d’environ 20 % des besoins.

La

trame d’eau du bois de Boulogne est soumise à une

hausse des températures en été. L’écoulement

insuffisant, à cause de l’envasement et des algues,

s’accompagne de mauvaises odeurs et de botulisme ,qui

affecte surtout les poissons et les canards. Cette situation

est en partie due au retard de curage des grands plans d’eau

: aucun depuis 1941 pour le lac Inférieur. En l’absence

de curage des lacs, des solutions palliatives sont mises en

place l’été, en particulier un renouvellement

d’eau plus rapide par une augmentation des débits.

Le réseau d’ENP fonctionne alors à son maximum.

L’alimentation

du bois a dû être réorganisée du fait

de la fermeture de l’usine d’Auteuil en 2022. Dans

la perspective d’une optimisation du réseau d’ENP,

la capacité maximale théorique d’alimentation

reste à préciser et à garantir. Elle était

estimée à 28 000 m³/

jour en 2010-2011.

En

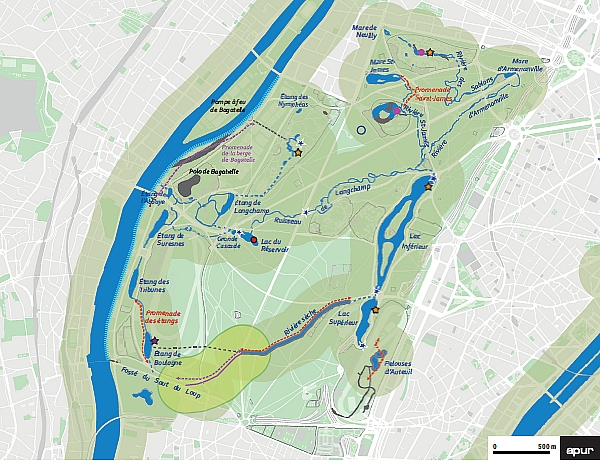

surface, la trame d’eau du bois de Boulogne se compose

de 10 km de rivières reliant 14 plans d’eau qui

couvrent environ 27 ha. Ce réseau hydrographique gravitaire

de 23 m de dénivelée est alimenté depuis

les lacs Supérieur et Inférieur. Il est formé

de trois zones :

-

celle du Jardin d’Acclimatation, constituée de

la rivière et de la mare d’Armenonville, de la

rivière des Sablons et de la mare de Neuilly ;

-

celle de Saint-James, comprend la rivière et la mare

Saint-James, et les lacs du Tir aux Pigeons ;

-

la troisième zone regroupe les autres plans d’eau

: les étangs de Bagatelle, de Longchamp

et de l’Abbaye et leurs rivières de jonction,

le ruisseau de Longchamp, le réservoir de la Grande

cascade, la rivière du Moulin de Longchamp et les trois

étangs de la plaine de Longchamp : Suresnes, Tribunes

et Boulogne.

La

totalité de ces eaux est aujourd’hui déversée

en égout via différents collecteurs.

Dans

le bois de Boulogne, certains plans d’eau ont été

modifiés depuis le XIXe siècle, en particulier

à l’intérieur des concessions, d’autres

ont disparu.

Le sens d’écoulement dans les étangs de

la Plaine de Longchamp a été inversé, et

un ruisseau, au cœur du massif forestier, a en partie disparu.

Le lit de la Seine a aussi été modifié

en aval du pont de Suresnes, lors du comblement du bras séparant

l’île de la Folie de la berge du bois, désormais

occupée par le camping.

L’arrosage

L’arrosage

constitue la principale autre utilisation de l’ENP. Il

demeure nécessaire dans les espaces jardinés d’accès

libre et pour les jeunes arbres, de secteurs forestiers ou d’alignement.

Dans les autres emprises, l’arrosage reste en service

dans les parcs et jardins, les concessions et certains équipements

sportifs. La certification ISO 14001 vise à favoriser

l’usage de l’ENP par rapport à l’AEP.

L’utilisation de l’ENP devrait donc être privilégiée

lorsqu’une eau de qualité potable n’est pas

nécessaire, en évaluant l’impact sur les

consommations et les coûts. Cela concerne les espaces

naturels, les concessions, et les nouveaux projets où

elle est fréquente, mais pas systématique.

Dans

le bois de Boulogne, le système d’arrosage à

l’ENP a été plus développé

au XIXe siècle que dans le bois de Vincennes. Il a été

étendu dans le secteur de la Grande Cascade et du lac

Réservoir. Un pompage dans le lac, avec bâche et

filtres, est relié au système d’arrosage

automatique de la pelouse riveraine. Il fonctionne sans problème

depuis plus de 20 ans.

Plusieurs

concessions arrosent à l’AEP, mais les gros consommateurs

utilisent déjà de l’ENP : le Jardin d’Acclimatation

dispose de forages, l’hippodrome de Longchamp pompe en

Seine pour l’arrosage des pistes et des espaces verts,

le nettoyage des tribunes et l’alimentation des bouches

incendie et des WC des tribunes. Le nouveau plan d’eau

de l’hippodrome d’Auteuil est alimenté par

le réseau d’ENP, qui sert aussi à l’arrosage

des terrains de jeux et des pelouses. Les toilettes de la Fondation

Louis Vuitton récupèrent l’eau pluviale,

mais le bassin de la fondation pour l’art et la création,

dans le Jardin d’Acclimatation, reste alimenté

en AEP. Le Polo de Paris a aussi recours à l’ENP.

L’usage de l’ENP pourrait être étendu

au jardin du Pré Catelan et au parc de Bagatelle.

La

mise en valeur de la trame d’eau récente et à

venir

Parmi

les réalisations récentes des divisions des bois,

plusieurs actions ont ciblé l’amélioration

paysagère et environnementale des lacs, rivières

et cascades. Elles concilient différents enjeux propres

aux deux bois, quitte à en privilégier certains

localement : paysagers et culturels, écologiques et environnementaux,

d’usages et de fréquentation.

La

diminution de la fragmentation de la trame d’eau - axes

de circulation, certaines concessions -, la renaturation et

la végétalisation des milieux sont des objectifs

majeurs.

La

qualité de cette trame bleue fait des bois des réservoirs

de biodiversité reconnus dans le Schéma Régional

de Cohérence Écologique et dans le plan biodiversité

de la Ville de Paris. Les milieux humides et aquatiques qui

abritent une biodiversité spécifique ont fait

l’objet d’une attention particulière.

La

flore - hydrophytes, hélophytes, ripisylve -, et la faune

- mollusques, amphibiens, insectes, oiseaux et mammifères

- de ces milieux ont en commun une dépendance plus ou

moins forte à l’eau. Les fonds et berges bétonnées

de la trame d’eau ont ainsi fait l’objet d’expérimentations

visant à enrichir la qualité des sites tout en

assurant leur étanchéité : argile, liner.

Une limitation de la surpopulation faunistique a aussi été

engagée. Elle concerne des oiseaux aquatiques - bernaches

du Canada… -, qui ont une pression très importante

sur la végétation, le sur-empoissonnement, voire

l’introduction d’espèces étrangères

- écrevisse de Louisiane, tortue de Floride -, qui déséquilibrent

certains écosystèmes.

La

vigilance en matière de qualité des eaux est aussi

essentielle. Les milieux humides et aquatiques, points bas dans

les paysages, sont susceptibles d’accumuler des polluants

de l’air, de l’eau, voire du sol, particulièrement

dans les secteurs les plus exposés, proches des voies

circulées. La capacité de phyto remédiation

des berges plantées peut jouer un rôle important.

Enfin, les curages réguliers, lors des périodes

qui dérangent le moins la biodiversité - d'octobre

à novembre -, permettent d’éliminer les

dépôts qui ont pu s’accumuler, et de retrouver

une profondeur d’eau.

Au

sud du bois, la rivière sèche a été

mise en eau et son tracé prolongé. Pour le ruisseau

de Longchamp, le niveau d’eau a été relevé

de 15 cm, en rehaussant les surverses, pour camoufler les berges

bétonnées et des aménagements ont été

effectués - gabions, nattes - pour favoriser le développement

de milieux humides : poissons, batraciens.

Des projets analogues pourraient concerner les berges des étangs

de la plaine de Longchamp.

En 2012, la remise en service de la Grande Cascade a assuré

un spectacle aux heures d’affluence tout en économisant

la ressource.

Les berges de Seine du bois de Boulogne sont un lieu encore

naturel de contact entre les trames vertes et bleues à

grande échelle. Ce site à forts enjeux environnementaux

nécessite de préserver les plages naturelles et

les zones sablonneuses - frayères -, de conserver la

végétation spontanée, de développer

les techniques de génie végétal - maintien

des berges -, et de renforcer la gestion différenciée.

Étendre

la trame d’eau

La

valorisation de la trame d’eau peut être l’occasion

de mieux guider les promenades, de remettre en valeur des points

de vue et des éléments singuliers, comme les cascades,

voire de créer de nouvelles scènes et séquences.

L’aménagement des rives permet aussi de gérer

des distances entre le chemin et le bord de l’eau, en

conciliant l’accès à l’eau, la qualité

des paysages et la sécurité. S’il n’est

pas toujours possible de restituer les tracés disparus,

ceux-ci peuvent inspirer un plan d’extension visant à

mieux fédérer les espaces, à améliorer

les continuités écologiques et à répartir

la fréquentation en invitant le public à découvrir

de nouveaux lieux.

L’extension

de la rivière sèche pourrait ainsi favoriser les

traversées est/ouest jusqu’à la berge du

fleuve - sur 700 m environ -, via le fossé du Saut du

Loup, dans un secteur où la trame d’eau n’est

plus continue.

Certains plans d’eau mériteraient aussi d’être

plus accessibles au public, comme pour les lacs du Tir aux Pigeons.

D’autres

projets pourraient contribuer au maillage des promenades à

pied et à vélo. L’étang de Boulogne,

dédié à la pêche à la mouche,

pourrait être davantage intégré à

la série des étangs de la plaine de Longchamp

en conciliant lisibilité de la promenade, accessibilité

pour tous et préservation/valorisation de la pêche

sportive. C’est aussi le cas entre la mare Saint-James,

sur fréquentée, et les lacs du Tir aux Pigeons.

La promenade en berge de Seine, aménagée au sud

du pont de Suresnes, ne l’est pas au nord, entre ce pont

et la Pompe à Feu. Cette séquence révélerait

l’ambiance fluviale et le patrimoine naturel du site.

La valorisation des paysages liés à l’eau

passe aussi par la réorganisation du stationnement et

de la circulation, particulièrement au carrefour du Bout

des Lacs, et de la Grande Cascade à la berge de Longchamp.

Le réaménagement du carrefour des Cascades en

témoigne.

Penser

de nouveaux usages : patinage, baignade, événements…

Des

pistes d’évolution sont à étudier

pour développer de nouveaux usages - jeux d’eau,

bain, patinoire, activités nautiques - sans compromettre

l’environnement.

La réhabilitation et l’extension de la trame d’eau

sont étroitement liées à une réflexion

sur les nouveaux usages qui pourraient y être associés.

Des jeux d’eau, ludiques et pédagogiques, pourraient

enrichir une offre souvent standardisée.

Lieux de créations artificielles et sources d’inspirations

artistiques, les bois pourraient s’inscrire dans une perspective

contemporaine en mettant en scène, au fil des saisons,

les différentes formes de l’eau : glace, cascade,

brume… Des artistes contemporains travaillent dans cette

voie : Olafur Eliasson, Isabelle Daëron ou le collectif

Aman Iwan. Ces mises en scène pourraient aussi répondre

et sensibiliser à des enjeux environnementaux : cascades

ou jets d’eau améliorant l’oxygénation.

Le caractère éphémère de ces installations,

en changeant le regard sur certains sites comme la pelouse de

la Muette, pourrait aider à expérimenter la capacité

des lieux à être transformés.

En

complément des sites de baignade identifiés dans

la Seine et la Marne dans la perspective des Jeux Olympiques

et Paralympiques de 2024, des activités estivales liées

à l’eau auraient mérité d’être

développées afin de mieux répartir la fréquentation,

et d’ouvrir davantage certaines emprises au public. Suite

à l’appel à manifestation d’intérêt

lancé par la Maire de Paris et le Préfet de Région,

23 sites potentiels de baignade ont été identifiés

en Seine et en Marne en héritage. L’un d’eux

est situé en aval du pont de Suresnes dans le bois de

Boulogne. Il est l’occasion de créer un site de

baignade dans un paysage naturel.

Le long de la berge du bois de Boulogne, des pratiques sportives,

comme l’aviron ou le canoë, pourraient être

envisagées dans le bras de Puteaux. Un ou deux pontons

favoriseraient l’accès à l’eau en

augmentant ponctuellement la fréquentation d’un

site peu fréquenté et méconnu. Le Jardin

d’Acclimatation a intégré des jeux d’eau

: brumisateurs, pataugeoire, canon à eau. L’alimentation

en AEP du Pré Catelan et de Bagatelle pourrait aussi

conduire à des installations de ce type, en les adaptant

à ces contextes, voire renouer avec des pratiques anciennes.

La faible profondeur des lacs du Tir aux Pigeons facilitait

la formation de glace pour le patinage en hiver. En été,

une partie des pièces pourrait servir de pataugeoire,

si la qualité de l’eau le permet.

|

| |

En

surface, la trame d’eau

du bois de Boulogne

se compose de 10 km

de rivières, reliant

14 plans d’eau, qui

couvrent environ 27 ha.

Vue

du Grand Lac

©

doc. Apur in : Les Promenades de Paris, A. Alphand

|

|

|

|

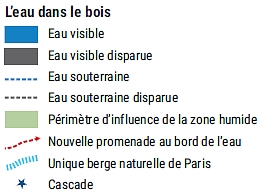

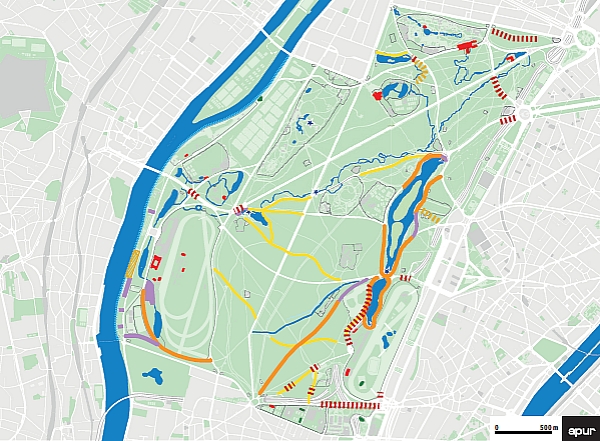

L’eau

dans le bois de Boulogne

|

|

|

Étang

de Suresnes ©

Apur - Vincent Nouailhat |

Lac

Inférieur ©

Apur - Vincent Nouailhat |

|

Rivière

et cascade ©

Apur - Vincent Nouailhat |

Rivière

et cascade ©

Apur - Vincent Nouailhat |

|

Fontaine

sèche au Jardin d’Acclimatation

©

Photo_Traveller / Shutterstock.com

|

Jets

d’eau au Jardin d’Acclimatation

©

Apur |

|

Rivière

aux abords de l’étang de Suresnes

©

Apur - Vincent Nouailhat

|

Le

ruisseau de Longchamp rénové en 2012

©

Apur

|

|

Gargouille

le long de la boucle cyclable ©

Apur

|

Fossé

du Saut-du-Loup ©

Apur

|

|

|

|

Gestion

et mise en valeur de la ressource en eau pluviale

|

|

|

|

Zoom

sur… Le

déversoir d’orage Bugeaud

Traitement

innovant des eaux de ruissellement du Périphérique

par une filière végétalisée

Les

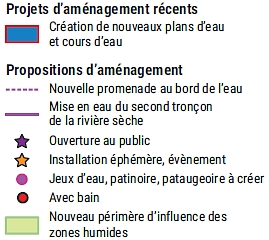

eaux pluviales issues du ruissellement de voiries fortement circulées

constituent des pressions majeures en micropolluants et un obstacle

à l’atteinte du bon état des masses d’eau

si elles ne sont pas suffisamment traitées.

À Paris, le déversoir d’orage Bugeaud collecte,

pour 95 %, les eaux de ruissellement de voirie fortement polluées

par le trafic routier d’un tronçon du Boulevard périphérique.

Construit en 1970, il s’étend de la porte Dauphine

à son rejet en Seine en amont du pont de Puteaux. Les eaux

du Périphérique transitant par le déversoir

sont rejetées en Seine dès qu’il pleut - plus

de 100 fois par an -, soit près de 9 % des déversements

parisiens.

Afin d’améliorer la gestion quantitative et qualitative

de ces rejets urbains par temps de pluie, la Ville de Paris a

construit un démonstrateur au sein du bois de Boulogne.

Le principe consiste à exploiter la capacité de

stockage du déversoir pour contenir les évènements

pluvieux sans rejet direct en Seine. Les eaux stockées

sont ensuite pompées et renvoyées vers un filtre

planté qui les épure, avant de rejoindre le réseau

hydrographique des mares du bois. De type filtre planté

de roseaux comprenant un substrat spécifique - Rainclean

-, ce démonstrateur doit permettre l’adsorption des

micropolluants dissous, d’ordinaire, mal retenus par les

dispositifs conventionnels.

Le projet européen Life Adsorb, dans le cadre

d’un partenariat de la Ville avec une équipe pluridisciplinaire,

a assuré un suivi scientifique de ce démonstrateur

de 2020 à 2023. Son objectif est de mieux comprendre les

processus à l’œuvre, d’optimiser son fonctionnement

et de faciliter une transposition sur d’autres sites. L’enjeu

de la démonstration est majeur : montrer la compatibilité

des objectifs de préservation de la biodiversité,

de conservation du patrimoine et de bien-être social avec

ceux du traitement d’eaux pluviales chargées. En

parallèle, et hors projet Life Adsorb, l’aménagement

porte aussi sur la déconnexion des eaux du réseau

hydraulique des mares de Saint-James et de Neuilly. Encore rejetées

dans le réseau départemental d’assainissement

des Hauts-de-Seine, ces eaux claires n’ayant pas vocation

à se rejeter au réseau d’assainissement, s’écouleront

bientôt directement en Seine via une nouvelle canalisation. |

|

|

Le

déversoir d’orage Bugeaud :

•

9,6 M€ / 2018- 2023 •

Maîtrise d’œuvre : DPE •

3 500 m³

de stockage

•

Démonstrateur de dépollution d’eau pluviale

de voies très circulées

•

Suivi scientifique de 2020 à 2024 dans le cadre du projet

européen Life Adsorb

•

Création d’un milieu favorable à la promenade

et à la biodiversité

•

Déconnexion du réseau des mares du réseau

d’assainissement du 92

•

Subventionnement : fonds européen LIFE pour l’environnement,

MGP, AESN

•

Partenaires du projet Life Adsorb : Cerema, ENPC, UPEC,

INRAE, AgroParisTech, Ecobird. |

|

Construction du fond de forme en juin 2019 ©

Apur |

|

Le filtre planté en décembre 2019 ©

DPE |

..

.....

...... .Ouvrage

Les bois de Boulogne et de Vincennes : 1840 hectares

de nature à revisiter .Ouvrage

Les bois de Boulogne et de Vincennes : 1840 hectares

de nature à revisiter

.................Atelier

parisien d’urbanisme

......... |

| |

Les deux bois restent encore des espaces fragmentés,

à la fois par les infrastructures routières

et par les concessions qui les morcellent. L’enjeu

est d’atteindre un juste équilibre entre

les différents usages, les activités

économiques, la préservation et la valorisation

du patrimoine paysager et bâti et le développement

de la biodiversité.

L'ouvrage présente, 17 ans après les

Chartes des bois, un diagnostic mettant en avant,

dans une vision holistique, les actions réalisées,

et esquisse des pistes d’évolutions.

Aujourd’hui, à la fois l’urgence

climatique, les nouvelles attentes des citadins, et

l’exigence patrimoniale nous invitent à

engager une nouvelle étape de développement

des deux bois. Ce diagnostic prospectif peut constituer

un socle commun pour nourrir les échanges et

choix à venir par la Ville de Paris et les

collectivités riveraines.

|

|

| |

....

Bois

de Vincennes © Apur |

.....

©

Atelier parisien d’urbanisme, Paris 2020

Directrice

de la publication : Dominique ALBA, directrice générale

de l’Apur

Directrice de la rédaction : Patricia PELLOUX,

directrice adjointe - Rédacteurs en chef

: Patricia PELLOUX et Frédéric BERTRAND

Étude réalisée par : Frédéric

BERTRAND, Florence HANAPPE, Vincent NOUAILHAT, Yann-Fanch

VAULÉON

Avec le concours de : Anne-Marie VILLOT

Cartographie et traitement statistique : Marie-Thérèse

BESSE, Christine DELAHAYE, Tristan LAITHIER, Nathan PAULOT

Photographies et illustrations : Apur sauf mention

contraire

Dépôt

légal : mai 2020 - ISBN : 978-2-36089-017-0 - ISSN

: 1773-7974

apur.org |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]() Ouvrage

Les bois de Boulogne et de Vincennes :

Ouvrage

Les bois de Boulogne et de Vincennes :