|

Ce projet de manifeste est un point d’étape, la base à

partir de laquelle nous réfléchissons à des solutions

pertinentes pour sauvegarder nos

forêts. Ce n’est pas simple, toutes les forêts d’Île-de-France

ne se ressemblent pas. Elles ont des statuts et des fonctions différentes.

67 % de nos forêts sont des forêts privées, celles

qui sont en zone urbaine dense ne peuvent pas être traitées

comme les autres…

Cette complexité demande que l’on prête attention au

contexte, que l’on identifie les menaces, que l’on analyse

les conflits

d’usages. Au plus près du terrain, nos associations sont

particulièrement bien placées pour le faire

et pour coélaborer les politiques publiques nécessaires.

Constats et propositions.

| Le

trésor fragile des sols forestiers |

|

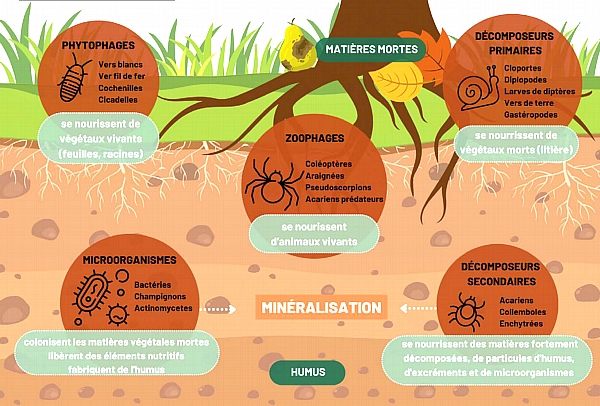

| Il

y a plus d’êtres vivants dans une poignée de

sol forestier que d’êtres humains sur Terre. La plupart

sont microscopiques, beaucoup restent inconnus. Un gramme de sol

forestier contient un milliard de bactéries et cent mille

champignons. Ces dizaines de milliers d’espèces et

ces milliards d’êtres vivants interagissent pour produire

et maintenir l’écosystème forestier. C’est

cette vie foisonnante du sol qui donne à la forêt

sa résistance en présence d’une perturbation.

Ce sont aussi les innombrables interactions qui permettent sa

résilience après une perturbation importante.

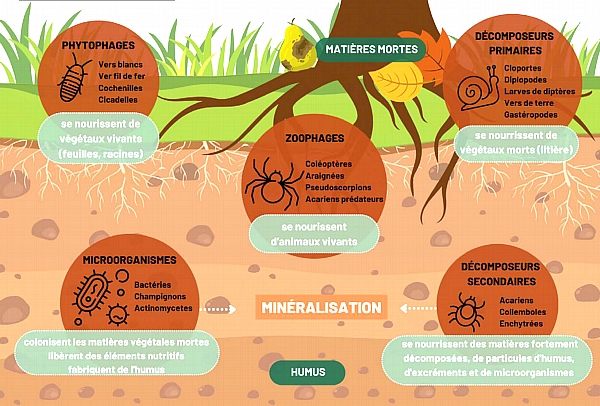

Il y a les macro-invertébrés : les cloportes,

mille-pattes, vers de terre, termites, fourmis… Ce sont

les ingénieurs physiques qui structurent et brassent

le sol pour maintenir sa porosité à l’air

et à l’eau, la distribution spatiale des ressources

en matière organique et en eau, ainsi que la dispersion

des graines.

Il y a les ingénieurs chimistes : les bactéries

et champignons. Ils transforment la matière organique en

éléments minéraux dans une forme qu’ils

rendent assimilable par les racines des arbres, aidées

des champignons dans l’immense réseau mycorhizien

d’échanges.

Il y a les ingénieurs régulateurs qui contrôlent

la décomposition de la matière organique ainsi que

les maladies et les parasites : les nématodes, collemboles,

acariens. Ils forment des chaînes alimentaires qui contrôlent

la prolifération des microorganismes du sol.

Cette fabuleuse biodiversité anime dans le sol les cycles

du carbone, de l’azote, du phosphore qui conditionnent la

vie de la partie aérienne, visible, des arbres. C’est

l’abondance et la diversité des organismes du sol

qui œuvrent aux grandes fonctions écologiques des

forêts pour l’atmosphère respirable, la circulation

et la filtration de l’eau, la production de sols fertiles,

l’amortissement des extrêmes climatiques.

L’accélération du changement climatique est

une perturbation majeure. Nous savons maintenant que les forêts

anciennes, peu perturbées par l’action des hommes,

résistent mieux grâce au volume et à la biodiversité

de leurs sols. Au contraire, les coupes importantes, surtout des

arbres les plus forts, détruisent la biodiversité

du sol. Ainsi, les coupes contiguës amoindrissent les fonctions

écologiques des sols forestiers, celles qui contribuent

aux grands cycles de la biosphère, dont nous dépendons

d’autant plus que nous les ignorons.

Il y a encore plus de vie dans le sol forestier qu’au-dessus

: respect !

Jean-Claude

MARCUS, Président de l’université populaire

de la biosphère |

|

|

| Nous

pouvons détruire en moins d’une journée

ce que la nature fait

en un millénaire. |

|

|

| Biodiversité

forestière, une richesse à préserver |

|

| |

Les

milieux forestiers constituent un incroyable réservoir

de biodiversité. Les arbres contribuent à cette

biodiversité non seulement par la diversité des

essences, mais surtout par les espèces qui vivent, se nourrissent,

se reproduisent et dépendent d’eux pour se développer.

La forêt de Fontainebleau possède par exemple plus

de 6 000 espèces animales dont 5 700 insectes, quelque

1 800 plantes à fleurs, fougères, mousses et près

de 3 900 champignons, lichens et algues (1),

tout un univers à découvrir….

Les forêts sont aussi les habitats de prédilection

des grands mammifères sauvages. Les gros arbres morts ou

à cavité abritent des oiseaux, des chauves-souris,

des petits carnivores et de nombreux coléoptères.

Les zones humides sont les habitats privilégiés

des amphibiens, des insectes aquatiques, et d’une grande

quantité d’espèces végétales

spécifiques. Souvent riches en végétaux rares,

les zones rocheuses sont aussi des lieux de guet pour les oiseaux

et les reptiles. Zones de transition, les lisières sont

des milieux très diversifiés où de nombreux

prédateurs des parasites forestiers trouvent refuge.

En dehors du peuplement en lui-même, une forêt contient

généralement de nombreux milieux associés

: ruisseaux, mares, clairières, zones humides, tourbières,

landes sèches, lisières…

Une part importante de la biodiversité en forêt se

situe dans ces milieux. Ces zones sont d'une grande importance

parce qu’elles abritent aussi de nombreuses espèces

protégées, et participent de manière générale

au bon fonctionnement de l'écosystème forestier.

Sans intervention humaine, les milieux ouverts intra forestiers

seraient rapidement recolonisés, alors que leur maintien

présente également l'avantage d'offrir abri et nourriture

à la faune sauvage.

La pression exercée par les grands animaux sur la régénération

des peuplements forestiers est une des contraintes les plus citées

par les propriétaires et les gestionnaires de forêts.

La consommation de fruits forestiers, des jeunes pousses, l'écorçage

ou les frottis, ont un impact important sur la forêt qui

peine alors à se renouveler. Si diminuer les populations

de grands animaux paraît complexe, il s’avère

alors nécessaire d’augmenter la nourriture disponible.

Pour cela, l’ONF a mis en place des zones de pâturage,

qui sont des espaces ouverts intra forestiers offrant de la nourriture

aux cervidés. La gestion des lisières forestières

peut également remplir ce rôle de nourrissage en

favorisant à la fois des espèces de milieux ouverts,

des espèces forestières et des espèces spécifiques

des lisières : merisiers, érables, arbustes riches

en baies. Des éclaircies régulières permettent

de maintenir un tapis végétal, et de favoriser le

développement d’une flore herbacée. (1)

Vallauri et Neyroumande, 2009

Catherine GIOBELLINA, Administratrice de FNE Île-de-France

Concernant

la biodiversité forestière, sont représentées

en pastilles en page de gauche : le renard mulotant, l’écureuil

roux, le mulot, une biche en silhouette, le pinson des arbres,

le pic épeiche, la huppe faciée, le moyen duc, le

crapaud commun, le lucane cerf-volant, les abeilles sauvages,

et le sylvain azuré. ©

Christian Weiss - © Daniel Auclair - © DR |

|

| Préserver

les boisements anciens : le CEN Île-de-France à l'œuvre

Avec

son programme de préservation des boisements naturels franciliens,

le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) d’Île-de-France

est l’un des lauréats de l’appel à projet

Aux Arbres Citoyens de France Télévision

et France Nature environnement, dans la catégorie Pérenniser

la libre évolution de peuplements forestiers. Entretien

avec son directeur, Christophe Parisot |

Les

grandes lignes du projet du CEN

- Réaliser

un état des lieux de la biodiversité et de la

naturalité des parcelles boisées propriétés

du CEN Île-de-France

- Acquérir

de nouvelles parcelles boisées et/ou contractualiser

des ORE avec des propriétaires privés en Île-de-France

- Améliorer

l’appropriation des enjeux liés aux milieux boisés

par la population

|

|

| En

quoi consiste le projet préservation des boisements

naturels franciliens ?

Il consiste, d’une part, à améliorer la connaissance

des sites forestiers appartenant au Conservatoire, en réalisant

des inventaires de la faune et de la fonge liée aux vieux

bois et aux sols anciens, en recensant les chauves-souris, les

oiseaux forestiers, les insectes saproxylophages, les champignons

et la faune du sol, mais également en évaluant la

quantité de bois mort du sol ou sur pied, le diamètre

des arbres, les essences présentes… D’autre

part, à identifier, à l’échelle régionale,

les boisements anciens. Ces termes ne désignent pas uniquement

des boisements abritant des vieux arbres. En effet la gestion

des forêts peut conduire à leur disparition. Il s’agit

donc d’identifier aussi les boisements déjà

présents sur les cartes d’état-major du milieu

du XIXe siècle, qui cartographient des boisements alors

existants et constitués, et de regarder leur existence

aujourd’hui, en vérifiant notamment s’il n’y

a pas eu d’interruption du caractère boisé.

Pour cela, nous consultons les photographies aériennes

anciennes de 1949.

Pourquoi

rechercher des boisements sans vieux arbres et donc avec une biodiversité

qui peut être altérée ?

Parce

que ces boisements ont vu leur sol peu modifié durant de

longues périodes et, par conséquent, abritent une

faune du sol préservée, mais également un

stock de carbone important qu’il convient de ne pas relarguer.

Bien évidemment, un changement trop important de l’état

boisé, par exemple par la conversion en peupleraie ou en

plantation résineuse, déclassera les boisements

recensés.

Sur

quoi va déboucher ce travail de recensement des boisements

anciens ?

Une

fois ce travail de repérage et ce découpage réalisés,

il s’agira de contacter les propriétaires ainsi que

les notaires afin, soit de pouvoir acquérir de nouvelles

parcelles de forêts anciennes, soit de proposer un partenariat

sous différentes formes et notamment les obligations réelles

environnementales : respect des sols en place et, si possible,

mise en place d’îlots de vieillissement - augmentation

de l’âge d’exploitabilité - ou mieux

encore, d’îlots de sénescence - l’îlot

est laissé en libre évolution jusqu’à

son dépérissement - au sein du boisement.

Les parcelles acquises par le Conservatoire seront vouées

à la libre évolution, sauf en bordure de chemins,

routes, habitations ou autres nécessitant une mise en sécurité,

et ce, afin de contribuer à constituer en Île-de-France,

à terme, une trame de vieux bois, et, lorsqu’ils

répondent aux critères, de les rattacher au réseau

Sylvae, porté par la Fédération des Conservatoires

d’espaces naturels.

Propos

recueillis par Jane BUISSON, Secrétaire générale

de FNE Ile-de-France |

©

Crédit CEN IDF |

|

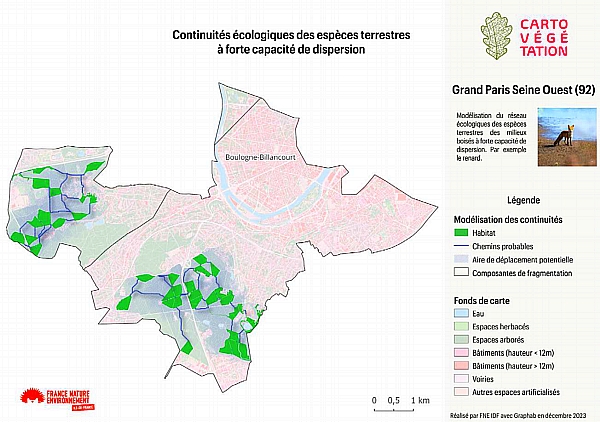

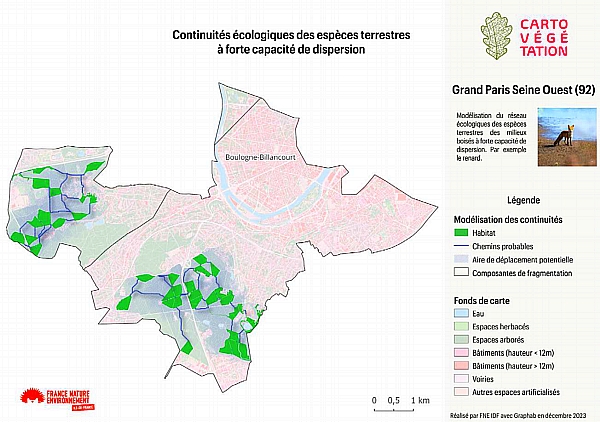

| Cartovégétation

: préserver les continuités écologiques |

|

Dans

le pays le plus bétonné d’Europe, l’Île-de-France

est la région la plus urbanisée, et qui bétonne

toujours le plus par rapport à sa superficie. La pression

exercée par l’artificialisation des sols sur les

écosystèmes est particulièrement importante,

et constitue la première cause du déclin de la biodiversité.

C’est pour cela que nous demandons le zéro artificialisation

brute. Dans l’attente de sa mise en place, l’association

développe le projet Cartovégétation.

Celui-ci donne des solutions pour un aménagement du territoire

qui lutte contre l’effondrement de la biodiversité

et s’adapte au changement climatique.

L’urbanisation grignote les forêts franciliennes au

fil des années, d’une part, elle les découpe

en une multitude d’espaces isolés et, d’autre

part, elle réduit leur surface. Ce double effet, comparable

à la transformation d’un continent en archipel d’îles,

est très néfaste pour les habitats écologiques

et les déplacements des espèces.

En effet, celles-ci utilisent habituellement plusieurs espaces

lors de leur cycle, que ce soit pour leur alimentation, leur repos

ou pour leur reproduction. Leurs déplacements entre les

réservoirs de biodiversités, appelés corridors,

sont aussi vitaux pour la dispersion des espèces : recherche

de partenaire, de nouveaux territoires…

L’ensemble des réservoirs de biodiversité

et des corridors qui les relient sont appelés réseaux

écologiques, on parle également de trame verte pour

les espaces naturels et semi-naturels terrestres.

Lorsque ces réseaux sont fragmentés, les espèces

ne peuvent plus réaliser leur cycle de vie ou se disperser.

L’augmentation de la fragmentation conduit donc à

une baisse des effectifs des populations et de leur diversité.

Les individus ont plus de mal à se reproduire, ce qui entraîne

une dégénérescence génétique.

En conséquence, les forêts sont de moins en moins

résistantes aux

risques, et ont de plus en plus de mal à s’en remettre

(résilience).

Il est donc primordial de veiller à la connectivité

des espaces boisés franciliens pour maintenir la diversité,

les flux d’individus et de gènes, le déplacement

des populations et des individus. Ainsi FNE ÎDF, sous l’impulsion

d’Environnement 92 et de Sud Environnement, développe

le projet Cartovégétation. En s’appuyant sur

les données écologiques de certaines espèces

représentatives - Pipistrelle commune, Hérisson

d’Europe, Mésange charbonnière, Myrtil…

-, elle modélise très précisément

les réseaux écologiques par types d’espèces,

par exemple les petits mammifères à faible capacité

de dispersion.

Ces données permettent d’identifier aussi les zones

à forts enjeux : les espaces existants qui sont les plus

importants et qu’il faut protéger, ainsi que les

espaces à restaurer pour améliorer la connectivité

des espaces. Des diagnostics plus précis intégrant

d’autres données - présence d’espèces,

protections environnementales et urbanistiques, zones à

construire… - sont aussi réalisés pour compléter

l’analyse. Ces cartes sont un nouveau support pour orienter

l’aménagement et construire les territoires de demain.

Les résultats sont librement accessibles sur la plateforme

Cartovégétation.

|

|

|

Depuis

1988, le Conservatoire d’espaces naturels d’Île-de-France

préserve les espaces naturels franciliens à travers

des actions de protection, gestion, connaissance, valorisation

et accompagnement. |

|

.....

...... .Pour

des forêts vivantes en Île-de-France .Pour

des forêts vivantes en Île-de-France

..............

................Édité

par FNE Ile-de-France - Association régionale

agréée Environnement - Publié avec

le concours du Conseil Régional d’Île-de-France

................Directeur

de publication : L. Blanchard - Dépôt

légal : Décembre 2023 - Janvier 2024 -.N°

Commission Paritaire : 0124 G 81563 - ISSN 2555-2546

.................

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

.....

....

Le

devenir des forêts franciliennes nous préoccupe

tous.

Nos forêts souffrent du réchauffement climatique.

Les sécheresses à répétition

les fragilisent, les maladies et la surexploitation

les mettent à genoux. En 2022, les forêts

du Grand Est ont émis plus de carbone qu’elles

n’en ont capté ! L’alerte est très

sérieuse. Il fallait faire le point avec l’ensemble

des acteurs et élaborer des propositions. C’est

ce que nous avons fait le 8 juin 2023 lors d’un

colloque à l’Académie du climat.

Nous en avons publié les actes, et rédigé

un projet de manifeste qui occupe le cahier central

de ce numéro de Liaison.

Nous

devons un grand merci à toute l’équipe,

salariés et bénévoles, qui anime

notre fédération FNE Ile-de-France. C’est

grâce à l’investissement de chacune

et de chacun que notre mouvement peut contribuer à

la transition. Nous dédions à tous les

touches de poésie qui émaillent ce numéro.

fne-idf.fr

|

|

.....

.

.

.

Le

magazine des associations

de protection de l'environnement

de l'Île-de-France

Comité

de rédaction :

J. Buisson, M. Colin, C. Giobellina,

M. Holvoet, P. Latka, I. Lledo,

M. Martin-Dupray, J-P. Moulin,

C. Nedelec, I. Nenner, F. Redon,

M. Riottot, H. Smit, D. Védy. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]() Pour

des forêts vivantes en Île-de-France

Pour

des forêts vivantes en Île-de-France