....

. ![]() Étude

Les anciennes carrières souterraines en Île-de-France

Étude

Les anciennes carrières souterraines en Île-de-France

Entre risques et opportunités d’aménagement

.

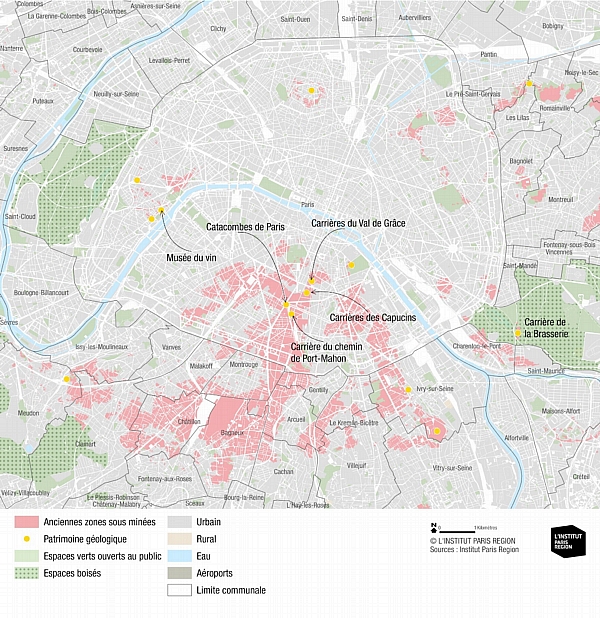

(5) Les anciennes carrières de Calcaire grossier du sud de Paris

: carrières des Capucins (XIVe),

carrières du chemin de Port-Mahon (XIVe), carrières du

Val-de-Grâce (XIVe),

carrières de la Brasserie (XIIe), le musée du Vin (XVIe),

les catacombes de Paris (XIVe)

Répondre aux besoins en espaces verts sur des secteurs carencés

...

La présence de zones d’anciennes carrières souterraines

est liée à la richesse en matériaux de construction

du sous-sol francilien. C’est l’une des raisons historiques

de son développement. Dès l’époque gallo-romaine,

le calcaire grossier, employé comme pierre à bâtir,

le gypse, utilisé dans la fabrication du plâtre, et la craie,

utilisée dans la fabrication de la chaux et du ciment, furent exploités

à ciel ouvert, puis surtout en souterrain. Cette intense exploitation,

qui dura plusieurs siècles, nous a légué des vides

très importants. Plus de la moitié des communes de Paris

et de la petite couronne est concernée par des zones sous-minées

- 2 613 hectares -, sur des surfaces très variables, de quelques

centaines de mètres carrés à plusieurs dizaines d’hectares,

comme dans le Sud parisien : anciennes exploitations de calcaire.

Plus de 1 400 hectares sont également recensés dans les

départements de la grande couronne.

| Les anciennes carrières de Calcaire grossier du sud de Paris | ||||||||||||||

|

|

Depuis le Moyen-Âge jusqu’à la moitié du XXème siècle, le Calcaire grossier du Lutécien a été exploité dans des carrières souterraines dans le sud parisien, principalement par la technique des piliers retournés. L’exploitation du calcaire grossier a permis notamment d’alimenter la production de pierre destinée à construire les bâtiments de Paris. À la suite d’une série d’effondrements par fontis, l’inspection générale des carrières (IGC) de Paris est créée en décembre 1774, par un arrêt du Conseil d’État du Roi Louis XVI en avril 1777. Les vides souterrains sous Paris font désormais l’objet d’une surveillance et d’un suivi rigoureux. Ces vides souterrains n’ont pas épargné l’urbanisation de Paris. L’un des rôles de l’IGC étant notamment de prescrire des travaux de consolidation, une partie du patrimoine souterrain a pu être un moment épargné jusque dans les années 1960, grâce à la réalisation de travaux de confortement des piliers. Cependant, les techniques évoluant vers le comblement ou les injections, une partie de ce patrimoine souterrain disparait progressivement, en raison notamment d’une non-reconnaissance par l’État. Carrières

des Capucins Pourtant,

les carrières souterraines du sud parisien présentent

un intérêt pour le patrimoine géologique

et historique.

Sources :

|

|||||||||||||

| Répondre aux besoins en espaces verts sur des secteurs carencés | ||||||||||||||

|

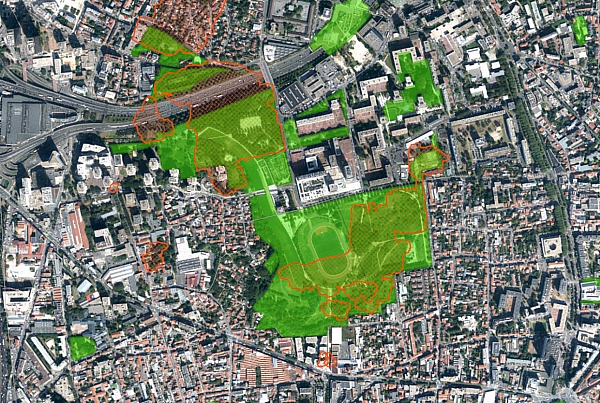

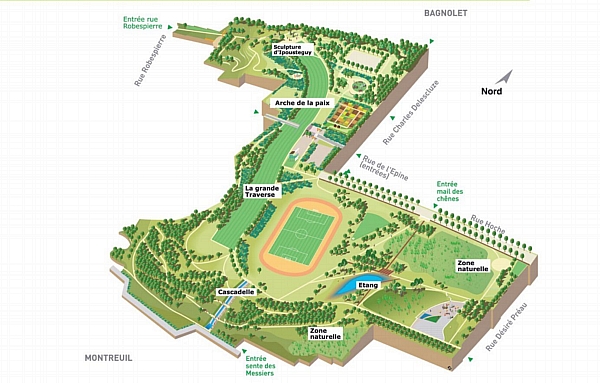

De nombreux espaces verts aménagés sur d’anciennes carrières de gypse Sur de nombreuses communes de l’Est parisien, dans le Val-de-Marne, mais surtout en Seine-Saint-Denis, la présence d’anciennes exploitations souterraines de gypse qui occupent des superficies souvent conséquentes, ont posé et posent encore aujourd’hui de nombreux enjeux en termes d’aménagement et de sécurité publique. Les contraintes à l’urbanisation de ces zones sous-minées sont en effet importantes ; les risques d’effondrement et de dégradation y sont particulièrement élevés compte tenu de la nature des matériaux - solubilité, caractéristiques géotechniques - et des méthodes d’exploitation : extraction sur plusieurs niveaux, hauteurs importantes des galeries, remblaiement partiel… Ces contraintes renchérissent très sensiblement les coûts des travaux de confortement et de mise en sécurité des terrains concernés. Parc

des Beaumonts, développé sur d’anciennes carrières

de gypse, Montreuil-sous-Bois (93) C’est

ainsi qu’en Seine-Saint-Denis, sur les quelques 340 hectares

sous-minés, moins de 20 % seulement sont aujourd’hui

couverts par des espaces bâtis - logements, équipements,

activités… -, alors que les espaces naturels - espaces

boisés, pelouses, friches - représentent encore

presque 30 % de l’occupation du sol (source Mos 2021). Fait

notable, presque la moitié (48 %) de ces zones sous-minées

est couverte par des espaces ouverts urbains : espaces verts,

parcs urbains, espaces de sport et de loisirs... Des enjeux parfois contradictoires La

mise en œuvre de travaux de sécurisation des sites

d’anciennes carrières, visant à ouvrir et

aménager des espaces verts ou de loisirs, peut toutefois

rencontrer localement des oppositions dans un contexte de prise

en compte accrue des enjeux locaux de préservation de la

biodiversité, à l’exemple de l’aménagement

de l’Île-de-loisirs de la Corniche des forts de Romainville.

Le projet s’inscrit sur un ancien site d’extraction

abandonné dans les années 1960, interdit d’accès

pour des questions de sécurité et naturellement

reconquis par la végétation pour devenir une enclave

boisée au cœur d’un tissu très fortement

urbanisé. La mise en sécurité d’une

partie du site par comblement aurait nécessité l’abattage

d’une partie des espaces boisés. Face à la

forte opposition locale au défrichement, le projet s’est

réorienté vers la sanctuarisation des espaces forestiers

sur une vingtaine d’hectares, et de ne pas les rendre accessible

par des cheminements. En l’absence de travaux de consolidation

et de mise en sécurité, la détérioration

du site reste inéluctable, faisant peser un risque pour

la sécurité des personnes au cœur d’un

secteur très urbain, et interroge les questions de responsabilité

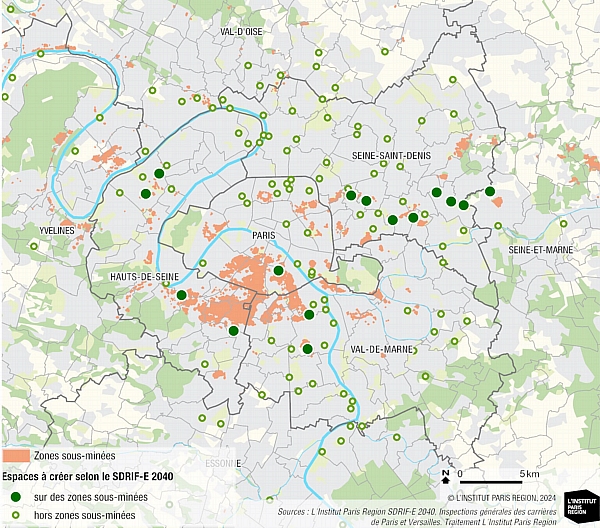

en cas d’accidents. Des potentialités reconnues dans le projet de SDRIF-E 2040 Ces

opportunités sont consolidées dans le projet de

SDRIF-E 2040. L’enjeu est de favoriser la création

d’espaces verts ouverts au public, afin de réduire

notamment la part de la population carencée, particulièrement

en cœur d’agglomération. Dans cet objectif,

le SDRIF-E prévoit la création de 145 nouveaux espaces

verts et de loisirs de proximité et, à plus large

échelle, promeut l’aménagement de grands parcs

naturels urbains par la préservation et la restauration

de l’armature verte régionale. Sur les quelques 145

espaces verts à créer, conforter ou à étendre,

près d’une quinzaine (environ 10 %) recouvrent pour

partie des sites d’anciennes carrières, en particulier

en Seine-Saint-Denis : parc du Sempin, Corniche des Forts, Fort

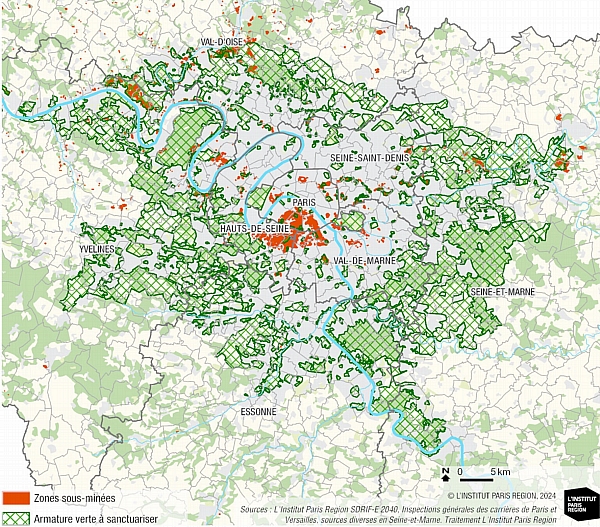

de Noisy, Bois des Charcalets… (carte 16 ci-contre). Carte 17 : Zones sous-minées et armature verte à sanctuariser – SDRIF-E 2040 |

|

|||||||||||||

|

||||||||||||||

Ancienne

carrière, la Réserve naturelle régionale

de la Boucle de Moisson (78)

Ancienne

carrière, la Réserve naturelle régionale

de la Boucle de Moisson (78)