![]() Guide

des toitures végétalisées

et cultivées

Guide

des toitures végétalisées

et cultivées

Toutes les étapes pour un projet de qualité

(2)

Définir

son projet de végétalisation : tous les éléments

à observer

Le

bâtiment, support du projet de végétalisation

De nombreuses études soulignent les bienfaits de la végétalisation

du bâti en ville. S’ils sont souvent difficiles à quantifier,

ces bienfaits se concrétisent à différentes échelles

- du bâtiment lui-même, du quartier, de la ville… -

et dans différents domaines : gestion de l’eau, énergie,

cadre de vie, social, biodiversité… Les toitures peuvent

afficher de multiples facettes, selon les bénéfices recherchés

par le créateur du projet. Cette multifonctionnalité en

fait un véritable atout pour l’aménagement urbain.

Dans ce document, conçu par la Ville de Paris, la toiture végétalisée

désigne un toit - élément porteur et complexe isolation-étanchéité

- sur lequel est apposé un complexe de végétalisation*

: composé éventuellement d’une couche drainante* et

d’une couche filtrante*, du substrat de culture et de la végétation

qui s’y développe, en contenants ou non. Une toiture dispose

d’un accès plus ou moins contraignant - échelle, escaliers…

- , par l’extérieur ou l’intérieur du bâtiment,

d’un dispositif de sécurité - garde-corps, ligne de

vie -, de chemins de circulation et éventuellement de zones sans

végétation appelée bandes stériles.

* voir Lexique en bas de page

| Les bienfaits des toitures végétalisées ou cultivées : des espaces à multiples facettes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Pentes, surface disponible et conditions climatiques Pentes Il

est possible d’installer une végétalisation

sur une toiture en pente, à condition de prendre les

précautions qui s’imposent pour éviter le

glissement du substrat et des végétaux, notamment

en cas de vent et de pluies. Toiture

végétalisée de l’école maternelle

Alésia (XIVe) La

composition du substrat - granulométrie*, éléments

liants - et sa stabilité sont à étudier

pour limiter les risques de glissement et d’érosion.

Un bon enracinement est important pour garantir le maintien

du complexe de végétalisation : fixation et stabilisation

du substrat. Le choix des végétaux devra particulièrement

tenir compte des capacités de rétention d’eau

- écoulement vers le bas - et de l’exposition du

toit : ensoleillée ou ombragée. Surface disponible pour la végétation et les cultures L’encombrement de la toiture doit être pris en compte pour évaluer l’intérêt de la végétalisation ou de la culture. Si la toiture a de nombreuses émergences techniques, cela réduira considérablement la surface végétalisable ou cultivable et rendra plus difficile la circulation en toiture. Notamment, lorsque les bandes stériles sont obligatoires autour de ces émergences. Peu

d’espace disponible pour la végétalisation

: une toiture encombrée, crèche Nollet (XVIIe) Ensoleillement, vents, réfléchissements Les

toitures végétalisées ou cultivées

sont souvent des sites où les vents, les écarts

de température, la réverbération de la

chaleur, la réflexion des matériaux, les ombres

et les circulations d’air créent des conditions

très particulières. Il

est important de prendre en compte les ombres portées |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Qu’est-ce qu’une toiture végétalisée ou cultivée ? Les éléments constitutifs et les techniques existantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

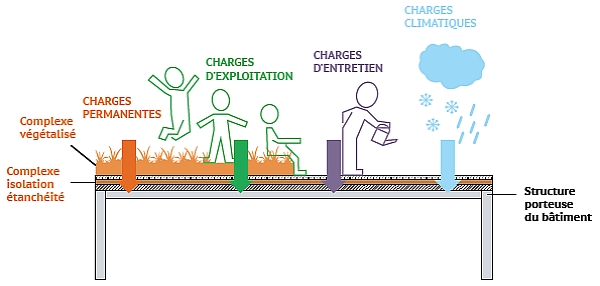

Un point clé : la charge supportée par la structure du bâtiment L’un des facteurs prépondérants pour la définition du projet de végétalisation est la charge que peut supporter la toiture. Elle dépend de la conception d’origine ainsi que de l’état et de l’âge des matériaux de construction : épaisseur de la couche de béton, espacement des chevrons, diamètre et disposition des aciers… Calcul des charges induites par le projet = charges permanentes + la plus élevée des charges climatiques, d’entretien ou d’exploitation Pour déterminer la charge induite par le projet, les charges et surcharges prises en compte sont :

Sur

un bâtiment existant, si la surcharge admissible pour l’installation

du complexe de végétalisation ou d’agriculture

urbaine sur le toit est un peu faible, il est possible d’augmenter

la portance en ajoutant des structures - poutres, colonnes, entretoises

- à des endroits stratégiques. Les charges peuvent

aussi être réparties en mettant les éléments

les plus lourds au niveau des poutres ou près des murs

porteurs : ces informations peuvent être demandées

dans l’étude structure. Il est possible de construire

un cadre qui reposera sur les contours de l’immeuble, sans

s’appuyer sur le toit directement, et supportera le poids

de la toiture végétalisée ou cultivée. Les

gravillons présents sur la terrasse peuvent être

retirés pour mettre en place |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Dans

le cas où les plans de construction ne sont pas disponibles,

il est conseillé de faire appel à un bureau d’étude

technique, un architecte ou au Conseil d’Architecture d’Urbanisme

et d’Environnement pour réaliser une étude

de structure* afin d’évaluer si une toiture végétalisée

ou cultivée peut être mise en place et de déterminer

le type de toiture envisageable. Cette étude permettra

d’évaluer la charge disponible pour la végétalisation

et les usages futurs de l’espace ainsi aménagé,

en tenant compte des charges totales que peut supporter le bâtiment. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Le complexe étanchéité-isolation et végétalisation : à vérifier ou rénover Vérification de l’état de l’étanchéité Les caractéristiques du complexe étanchéité et isolation, qu’il soit existant ou rénové lors du projet de végétalisation, doivent être prises en compte pour orienter les choix techniques. En effet, l’imperméabilité et l’isolation du toit doivent toujours être garanties après l’installation de la végétalisation ou des bacs de culture. De plus, il serait dommage que le projet récemment mis en place soit remis en cause quelques temps après son installation par une rénovation de l’étanchéité déjà programmée. Les membranes d’étanchéité peuvent être dégradées par les écarts de température et les rayons ultraviolets, ceci entrainant des fissures et à terme, des fuites. Des éléments perforants - clous, vis - peuvent avoir été enfoncés dans l’étanchéité par le piétinement, lors des interventions d’entretien. Une vérification s’impose donc, grâce à différents tests spécifiques : mise en eau de la toiture pendant 24 heures minimum pour vérification des écoulements, détection par infrarouge de la présence d’humidité dans les matériaux. Les soudures, raccordements doivent être soigneusement examinés. La durée de vie moyenne d’une étanchéité est de 20 ans et jusqu’à 30 ans selon les matériaux et l’entretien réalisé. Protection anti-racines Il

est indispensable de choisir une membrane d’étanchéité

- en cas de réfection - ou de vérifier sa qualité

et ses caractéristiques - en cas de maintien de l’étanchéité

en place - pour garantir la résistance de la membrane d’étanchéité

à la pénétration des racines. Les membranes

d’étanchéité peuvent être composées

de différents matériaux : matériaux en feuilles

ou membranes collées, soudées ou fixées -

bitumineuse ou en polymères synthétiques - et matériaux

liquides appliqués à chaud ou à froid : résine

ou asphalte. Les systèmes d’étanchéité

liquide et membranes avec des revêtements à base

de bitume, d’asphalte ou de toute autre matière organique,

peuvent être sensibles à la pénétration

des racines, et être endommagés par les micro-organismes

présents dans le complexe de végétalisation. Des

normes existent pour les produits : norme NF EN 13948 ou test

de pénétration aux racines de la FLL : Forschungsgesellschaft

landschaftentwiklung Landschaftsbau - Groupement de recherche

sur le développement et la réalisation en paysage. Isolants Les isolants utilisés en toiture - laine de roche, polystyrènes et autres mousses plastique alvéolaires, matériaux cellulosiques - sont classés en quatre classes de compressibilité (de A à D). Pour garantir le maintien de son pouvoir isolant - pas de tassement lié au poids de la végétalisation, qui risque de créer des étirements et des déchirures et perforations de l’étanchéité, notamment au niveau des fixations -, l’isolant doit au minimum être de classe de compressibilité C. |

Avant

toute nouvelle installation, il faut en premier lieu s’assurer

de l’état du complexe étanchéité-isolation et prévoir une réfection si nécessaire. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

L’étanchéité

nue, avec relevés d’étanchéité

sur les bords, rue Corvisart (XIIIe) photo DPE

L’étanchéité

nue, avec relevés d’étanchéité

sur les bords, rue Corvisart (XIIIe) photo DPE

Couche

anti-racines : toiture végétalisée en cours

d’aménagement sur le collège Évariste-Galois

(XIIIe) Couche

anti-racines : toiture végétalisée en cours

d’aménagement sur le collège Évariste-Galois

(XIIIe) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Dans

tous les cas - réfection de l’étanchéité

ou ajout d’une barrière anti-racines -, il convient de choisir un matériau approuvé pour sa résistance à la pénétration des racines. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| LEXIQUE |

couche drainante : couche

poreuse, permeant l’évacuation des excès d’eau couche filtrante : couche retenant les particules qui pourraient colmater la couche drainante granulométrie : taille des différents grains composant le substrat étude structure : étude permettant de calculer les charges que peut supporter la structure du bâtiment, le poids supplémentaire qui peut être supporté sur la toiture existante. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

complexe de végétalisation : ensemble composé de la couche drainante, la couche filtrante, le substrat et la végétation |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||