![]() Guide

des toitures végétalisées

et cultivées

Guide

des toitures végétalisées

et cultivées

Toutes les étapes pour un projet de qualité

(1)

Les bienfaits des toitures végétalisées ou cultivées

: des

espaces à multiples facettes

Qu’est-ce

qu’une toiture végétalisée ou cultivée

? Les éléments constitutifs et les techniques existantes

De nombreuses études soulignent les bienfaits de la végétalisation

du bâti en ville. S’ils sont souvent difficiles à quantifier,

ces bienfaits se concrétisent à différentes échelles

- du bâtiment lui-même, du quartier, de la ville… -

et dans différents domaines : gestion de l’eau, énergie,

cadre de vie, social, biodiversité… Les toitures peuvent

afficher de multiples facettes, selon les bénéfices recherchés

par le créateur du projet. Cette multifonctionnalité en

fait un véritable atout pour l’aménagement urbain.

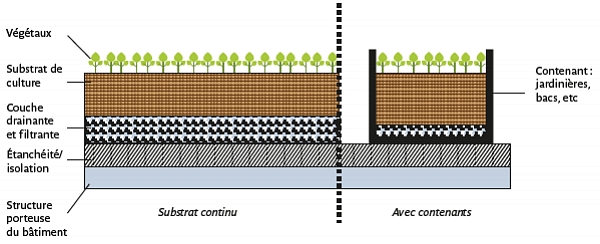

Dans ce document, conçu par la Ville de Paris, la toiture végétalisée

désigne un toit - élément porteur et complexe isolation-étanchéité

- sur lequel est apposé un complexe de végétalisation*

: composé éventuellement d’une couche drainante* et

d’une couche filtrante*, du substrat de culture et de la végétation

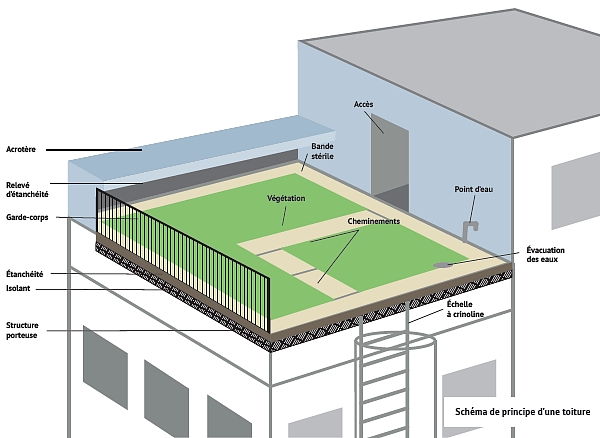

qui s’y développe, en contenants ou non. Une toiture dispose

d’un accès plus ou moins contraignant - échelle, escaliers…

- , par l’extérieur ou l’intérieur du bâtiment,

d’un dispositif de sécurité - garde-corps, ligne de

vie -, de chemins de circulation et éventuellement de zones sans

végétation appelée bandes stériles.

* voir Lexique en bas de page

| Les bienfaits des toitures végétalisées ou cultivées : des espaces à multiples facettes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Du vert sur son toit : un cadre agréable et créateur de lien social La présence accrue de végétaux, les dimensions esthétiques et paysagères des toitures végétalisées ou cultivées participent à l’amélioration du cadre de vie. Les vues, depuis les immeubles voisins, sur ces espaces végétalisés en hauteur, participent à une ambiance urbaine plus verte, bénéfique pour la santé. Leur ouverture au public, lorsque cela est possible, augmente l’offre d’espaces verts accessibles et de lieux singuliers, belvédères et nouvelles perspectives sur la ville. Lorsqu’ils sont investis par des porteurs de projets, des groupes d’acteurs locaux ou des associations, ces espaces urbains deviennent des lieux créateurs de lien social, des lieux de réinsertion, pédagogiques ou thérapeutiques. Ils sont des lieux privilégiés pour développer des projets d’agriculture urbaine, participatifs et productifs, créateurs d’emplois et de produits alimentaires locaux. Potager sur le toit du collège Henri-Matisse (XXe) La durée de vie de la toiture prolongée La végétalisation et la mise en culture des toits sont trop souvent perçues comme un risque pour l’étanchéité* du bâtiment, synonyme de fuites ou de problèmes d’humidité. Alors que lorsque l’installation est correctement réalisée et l’entretien régulier, les éléments du système de végétalisation constituent une véritable couche de protection du toit : bâti et étanchéité. En réduisant les écarts de température à sa surface - ce qui limite les effets de contraction-dilatation - et en le protégeant des rayons ultraviolets qui détériorent les matériaux et leurs capacités de protection contre les infiltrations d’eau, la végétalisation augmente la durée de vie des membranes d’étanchéité et du bâtiment, et limite les interventions des travaux de réfection. On estime que la durée de vie peut être doublée. Des toitures végétalisées à Londres ou à Berlin sont ainsi citées pour leur longévité : plus de 90 ans sans réparation majeure. Des

aménagements spécifiques et une sélection

de plantes sauvages contribuent à faire du toit végétalisé

du siège de GTM à Nanterre, réalisé

par Topager, un refuge pour la biodiversité Des lieux d’accueil pour la biodiversité Dans une zone urbaine offrant parfois peu d’espaces aux espèces végétales et animales, les toitures végétalisées et cultivées peuvent être des zones contribuant à la préservation et au développement de la biodiversité et constituer des lieux d’accueil, de circulation, de repos, de reproduction ou d’alimentation pour les espèces animales et végétales sauvages. Des études menées par des chercheurs américains et européens - Coffman and Davis 2005, Brenneisen 2006, Kadas 2006… - montrent notamment que les toitures végétalisées sont des zones de refuge et de relais pour les communautés d’oiseaux et d’insectes, et qu’elles sont favorables au développement de la microfaune et de la flore sauvage indigène*. Au sein d’un réseau plus vaste d’espaces verts urbains, les toitures végétalisées sont ainsi des espaces fonctionnels pour le maintien de la biodiversité. Les toits aménagés et gérés sous une forme semi-naturelle, nécessitant moins d’interventions humaines, peuvent aussi compenser la disparition de certains milieux de valeur écologique importante. Les toitures végétalisées plus conventionnelles - plus entretenues, horticoles* ou à végétation rase - seront en revanche moins visitées par certaines espèces végétales et animales plus exigeantes. Le

toit-terrasse de l’école Dunois (XIIIe) Idéalement, pour contribuer pleinement au maintien et au développement de la biodiversité, 20 % de la surface de la toiture végétalisée doit être réservée aux aménagements de type friches ou zones de refuge pour la flore et la faune sauvages. Ainsi un projet d’agriculture urbaine, associé à ce type d’espace dédié à la biodiversité, peut concilier productivité et biodiversité sur un même toit ! Un

îlot de fraicheur en zone dense, le jardin sur le toit

du gymnase Vignoles (XXe) Les

caractéristiques du substrat - nature, épaisseur

- et de la végétation - hauteur, diversité

- jouent un rôle majeur dans cette capacité d’accueil

de la biodiversité sur les toitures. Les variations d’épaisseur

et de nature des substrats, la présence d’une diversité

de matériaux, de branches et de bois mort, ainsi qu’une

diversité végétale, sont autant d’éléments

qui peuvent améliorer la présence de la faune

et de la flore sur les toits. Les caractéristiques des

toitures végétalisées se rapprochent de

celles des milieux assez pauvres, qui en conditions naturelles

peuvent abriter une grande diversité d’espèces

typiques de ces milieux. C’est par exemple le cas des

pelouses calcaires ou autres milieux peu fertiles reconnus pour

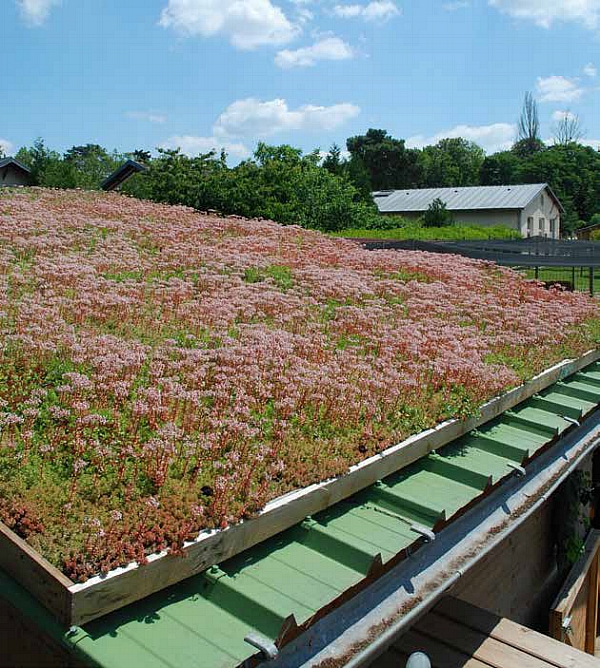

leur biodiversité. Les toitures et la pluie En ville, les sols très imperméables rendent l’infiltration des eaux de pluie difficile, et les fortes pluies peuvent créer des problèmes de ruissellement, d’inondations des rues, et de saturation de l’ensemble du système d’évacuation et de traitement des eaux usées. Les toitures végétalisées, en captant une partie des eaux de pluie, contribuent à améliorer leur gestion : l’eau est absorbée par le substrat et par les plantes, reste en surface des feuilles et s’évapore ensuite. La rétention des eaux de pluie par les toitures végétalisées fait l’objet de nombreuses études : Dunnett et Kingsburry 2011, Köhler 2003, Mentens et al. 2006… Elles montrent une forte variation - allant de 40 % à plus de 90 % d’eau pluviale absorbée - en fonction du substrat, de la végétation installés et de la pente. Les toitures végétalisées contribuent également à étaler dans le temps l’évacuation des eaux vers les réseaux d’eau pluviale - le ruissellement a lieu lorsque le substrat est saturé -, avec des retards d’écoulement de 45 minutes à 4 heures sur une toiture végétalisée, tandis que le ruissellement est quasi-immédiat sur une toiture nue. Cette évacuation différée réduit la saturation des réseaux, et, en conséquence, les délestages d’eau polluée dans le milieu naturel. En plus de la limitation des eaux de ruissellement, les toitures végétalisées jouent sur leur qualité, en filtrant les polluants et en augmentant le pH, ce qui permet de lutter contre les effets des pluies acides. Cette capacité est fortement liée au type de substrat, aux opérations d’amendement ou de fertilisation* réalisées, et aux arrosages, une partie des éléments nutritifs pouvant se retrouver dans les eaux d’évacuation. L’utilisation de produits chimiques doit être exclue pour éviter tout risque de contamination des eaux d’infiltration vers le réseau. Les résultats d’études ne sont pas toujours concordants sur la capacité de rétention d’eau, mais ils apportent tous la conclusion que la capacité de rétention augmente avec l’épaisseur du substrat, avec une épaisseur optimum à 15 cm ; au-delà, elle se stabilise. Toiture

végétalisée sur la porcherie de la Ferme

de Paris (XIIe) Des toitures rafraîchissantes en été On appelle îlots de chaleur urbains les zones urbaines où les températures sont en moyenne plus élevées par rapport aux zones environnantes moins denses. Les toits, qui représentent une surface cumulée non négligeable en ville, font souvent partie des espaces les plus chauds. Végétalisées, les toitures contribuent au rafraîchissement de ces zones. Elles participent à l’humidification de l’air grâce à l’évapotranspiration des végétaux : perte d’eau sous forme de vapeur, liée à l’évaporation de l’eau à la surface du sol ou des plantes et à la transpiration des plantes. Ainsi, la chaleur atmosphérique est captée, et la température ambiante des environs abaissée. L’effet de rafraîchissement peut être constaté au niveau de l’immeuble lui-même, et à plus large échelle, si le réseau de toitures végétalisées et d’espaces verts est suffisant. La végétation crée également de l’ombre, et réfléchit les rayonnements solaires, contribuant ainsi à limiter l’absorption de chaleur par les toits. Il est à noter que cet effet rafraîchissant est renforcé lorsque la toiture est arrosée. Il s’agit donc de trouver un bon équilibre entre l’effet rafraîchissant et la gestion de l’eau, l’objectif étant souvent de réduire au maximum les consommations d’eau, et de favoriser la végétation spontanée adaptée aux conditions sèches. Plusieurs études - DelBarrio 1998, Dunnet and Kingsbury 2011, Li et Yeung 2014, Peck et al. 1999… - montrent que les toitures végétalisées contribuent principalement à l’amélioration du confort thermique l’été : effet de rafraîchissement à l’intérieur du bâtiment. Il a été constaté une réduction de la température intérieure de 2 à 4°C pour les bâtiments avec toitures végétalisées, par rapport aux bâtiments sans végétalisation en toiture, lorsque la température extérieure se situe entre 25 et 30°C. Cet effet est plus marqué sur les derniers étages. Une étude a révélé qu’une couche de 20 à 40 cm de gazon, sur un substrat de 20 cm, avait le même pourvoir isolant qu’une couche de 15 cm de laine de verre (Peck et al. 1999).

Cette baisse des températures à l’intérieur

des bâtiments peut avoir des conséquences sur les

consommations d’énergie : réduction du chauffage

et de la climatisation. Les toitures végétalisées

ont aussi un effet sur l’isolation thermique en hiver.

L’épaisseur du substrat et la présence de

poches d’air dans la couche de végétaux

assurent un effet naturel isolant pour la toiture. Les flux

de chaleur qui traversent le toit vers l’extérieur

peuvent être réduits de 10 à 30 %, contre

75 à 90 % en été. La végétalisation des toitures contribue à la captation des particules fines et polluantes et à la réduction de la teneur en dioxyde d’azote et dioxyde de soufre dans l’air. En lien avec les murs végétalisés, les alignements d’arbres et les espaces verts du tissu urbain, les toitures végétalisées participent ainsi à l’amélioration de la qualité de l’air. |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Qu’est-ce qu’une toiture végétalisée ou cultivée ? Les éléments constitutifs et les techniques existantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Les accès, les chemins de circulation et zones stériles, ainsi que les dispositifs de sécurité varient selon les types de toitures et selon la réglementation en vigueur. Les systèmes proposés dans le commerce peuvent être très variables, les fabricants et fournisseurs pour toitures végétalisées développant leurs propres solutions techniques. Les toitures végétalisées doivent être équipées de dispositifs d’évacuation des eaux pluviales raccordés au dispositif existant et de points d’eau bien dimensionnés. La toiture doit présenter des relevés verticaux d’étanchéité* sur l’acrotère* et tous les bords des émergences*, pour les vérifications périodiques de l’état de l’étanchéité ; la membrane d’étanchéité est apposée également sur l’acrotère et les émergences. Ces relevés d’étanchéité doivent monter à 15 cm minimum au-dessus du substrat ; sauf cas particulier de l’acrotère revêtu jusqu’à l’arête extérieure, avec zone stérile. L’ordre des couches d’isolant thermique et d’étanchéité peut varier et nécessiter des aménagements particuliers pour la végétation. Une couche de protection peut être appliquée sur la membrane d’étanchéité pour la protéger de tout contact avec les couches supérieures, des variations de température et des rayons ultraviolets sur la partie non végétalisée. Cette couche de protection peut être constituée d’une feuille de plastique, de panneaux de fibre, de gravier. Les catégories de toitures selon les documents réglementaires de la construction Classiquement, les documents réglementaires de référence distinguent deux types de toitures :

Elles se distinguent notamment selon les procédés de végétalisation utilisés, l’épaisseur de substrat et leur poids : charges* induites sur la structure porteuse du toit… Cette nomenclature basée sur les documents réglementaires se retrouve souvent dans les produits commerciaux proposés qui s’en inspirent. Les formes de végétalisation peuvent cependant être très diversifiées au sein de ces catégories de toitures végétalisées et les nouveaux projets qui s’y développent réinventent sans cesse ce modèle. Ainsi,

une toiture cultivée peut appartenir à l’une

ou l’autre de ces catégories, si elle est à

vocation productive et exploitée uniquement par le personnel

technique de l’entreprise qui s’y installe pour produire

par exemple des fruits et légumes ou si elle est à

vocation plus pédagogique, ouverte au public et entretenue

par les membres d’un jardin partagé. Substrat continu sur le toit du cinéma UGC MacDonald (XIXe) photo Mathilde Renard Les toitures végétalisées en substrat continu Dans le cas d’une toiture végétalisée en substrat continu, les couches drainante et filtrante sont placées au-dessus de l’isolant et de la membrane d’étanchéité et le substrat étalé sur la surface de la toiture. Il est également possible de s’affranchir des couches filtrante et drainante - systèmes monocouches - , à condition que l’épaisseur de substrat soit suffisante : minimum 10 cm après tassement naturel. Le substrat est alors posé directement sur la membrane d’étanchéité, avec protection anti-racines. De nombreuses toitures simplifiées et peu coûteuses ont ainsi été mises en place en Allemagne et en Angleterre. C’est souvent l’option choisie pour les toits semi-naturels à vocation de biodiversité. Les systèmes modulaires pré-plantés Modules

pré-plantés sur le toit de l’atelier de travaux

de la rue Raymond-Radiguet (XIXe) Il s’agit d’unités indépendantes, de taille réduite - moins d’un m² - contenant l’ensemble des couches - drainante, filtrante, substrat et végétaux -, qui peuvent s’associer et être posées directement sur la membrane d’étanchéité. Leur principal avantage réside dans la facilité et la réversibilité de pose, d’où la possibilité d’accéder facilement à l’étanchéité en cas de réparation, leur modularité et l’aspect esthétique immédiat. Cependant, chaque module étant séparé, l’eau et les éléments nutritifs sont moins bien répartis pour les végétaux. L’épaisseur de substrat y est souvent réduite. C’est pourquoi le développement des plantes est moins important et le système moins souhaitable si l’on souhaite une végétation dense et diversifiée. La forme standard du module limite la créativité dans le dessin des zones plantées. Ces systèmes font l’objet d’agréments pour des raisons de garanties et d’assurances. Toit végétalisé de l’école AgroParisTech, rue Claude-Bernard (Ve) photo Christophe Noël Les toitures végétalisées ou cultivées avec contenants Des contenants - bacs, jardinières -, que l’on remplit de substrat et éventuellement d’une couche drainante, sont aussi souvent utilisés. Divers modèles existent et permettent de végétaliser la toiture ou de cultiver des fruits et légumes, sans contact direct entre le toit et le substrat ou les végétaux. Des précautions doivent être prises pour éviter le poinçonnement des membranes d’étanchéité. L’avantage de cette solution technique est une mise en place rapide et réversible. Elle permet aussi une organisation de l’espace et une répartition des charges sur le toit. Les contenants permettent, en jouant sur la hauteur, de faire pousser des végétaux d’ornements nécessitant une épaisseur de substrat plus importante - arbustes par exemple - et sont souvent utilisés pour cultiver des fruits et légumes potagers. Végétalisation mixte - en substrat continu et en bacs - sur le toit du siège de GTM à Nanterre, réalisée par Topager, et conçue avec le Muséum national d’Histoire naturelle photo Béatrice Jannic Les toitures mixtes… Bien entendu, toutes les solutions techniques peuvent être associées sur un même toit, en jouant sur la création de différents espaces et usages du toit.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Les

constituants du toit |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Sous le complexe de végétalisation, on trouve classiquement… | Le complexe de végétalisation est composé… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

.... LEXIQUE |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| complexe

de végétalisation

:

ensemble composé de la couche drainante, la couche filtrante,

le substrat et la végétation couche drainante : couche poreuse, permeant l’évacuation des excès d’eau couche filtrante : couche retenant les particules qui pourraient colmater la couche drainante étanchéité : revêtement continu installé en toiture pour assurer l’étanchéité à l’eau indigène (plante) : végétal présent dans la flore originelle d’un territoire, présent naturellement ou par l’action de l’homme et dont la présence est attestée avant l’année 1 500. Dans ce guide, ce terme désigne les plantes sauvages indigènes du territoire français. horticole (plante) : plante cultivée, qui ne pousse pas spontanément dans la nature |

fertilisation

: apport d’éléments nutritifs dans la

culture pour le développement des plantes relevés d’étanchéité : parties verticales de la toiture - ou reliefs : acrotère, émergences - sur lesquelles la membrane d’étanchéité est également posée acrotère : muret situé en bordure du toit émergences : installations techniques qui ressortent en hauteur sur la toiture telles que les machineries d’ascenseur, les ventilations, les lanterneaux… charge : force verticale s’exerçant sur la structure de la toiture, due au poids des éléments apposés de façon permanente - poids de l’étanchéité, du substrat… - ou temporaire : pour l’entretien, en cas d’intempéries - sur la toiture |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||