...

.![]() Chapelle

Charbon : Un projet urbain pilote

Chapelle

Charbon : Un projet urbain pilote

au cœur du XVIIIe arrondissement de Paris

...

(4)

Un quartier bas carbone :

Mobiliser

tous les leviers

Construction : usage massif des matériaux biosourcés ou

géosourcés

Usages : énergie bas carbone et mobilité active

...

Dans

un nord-est parisien en mutation accélérée par l’accueil

des Jeux de Paris 2024, le XVIIIe arrondissement est le théâtre

de multiples

projets. En son cœur, l'incorporation au tissu urbain du projet urbain

Chapelle Charbon a commencé par la création d’un grand

parc. Il sera bientôt complété d’un morceau

de ville achevant le quartier Évangile. Ce quartier bas carbone

à haute intensité végétale préfigure

par son ambition le futur PLU bioclimatique de Paris. L’ancien site

logistique et ferroviaire Chapelle Charbon est l’un des rares et

précieux espaces libres du sol parisien, entre le quartier Évangile

et la porte de la Chapelle. L’opération Chapelle Charbon

relie à présent ce parc à la ville,

en créant des logements, des espaces et équipements publics.

Leurs concepteurs ont travaillé collectivement pour atteindre des

objectifs très ambitieux de qualité architecturale et environnementale,

faisant de Chapelle Charbon un projet urbain pilote.

|

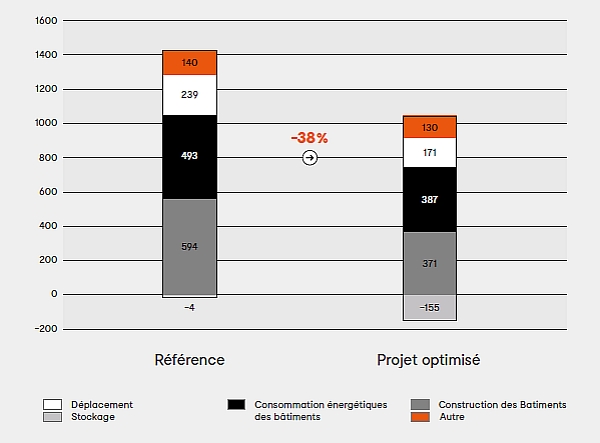

Un quartier bas carbone L’opération Chapelle Charbon obtient des résultats très significatifs (-38% par rapport à un projet urbain classique) en termes de bilan carbone. L’utilisation massive de bois et autres matériaux biosourcés ou géosourcés allège fortement l’empreinte des constructions, sans compter le stockage de carbone assuré par la végétation. La conception bioclimatique des bâtiments les rend sobres en énergie et le recours au chauffage urbain garantit déjà 50% d’énergies renouvelables. Aucun parking n’est créé et l’usage du vélo est facilité. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| Mobiliser tous les leviers | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Le bilan carbone, outil d’aide à la conception Le bilan carbone totalise les émissions de gaz à effet de serre d’un projet d’aménagement donné en regard des consommations d’énergie qu’il va générer (diminuées du carbone qu’il va stocker). Il sert à identifier les marges de progrès pour faire évoluer le projet en conséquence puis assigner des objectifs précis et atteignables de sobriété carbone aux constructions et aux aménagements qui seront réalisés. Bilan

carbone global (tonne de CO2/an) : Construction et déplacements pris en compte Le bilan carbone de l’opération d’aménagement Chapelle Charbon (phase 1 du parc et des constructions) a été effectué de manière particulièrement approfondie. Il intègre toutes les sources d’émissions sur lesquelles l’aménageur et les constructeurs peuvent agir à leur niveau, qu’elles soient ponctuelles ou récurrentes.

Résultat : -38 % d’émissions de carbone En agissant sur l’ensemble des leviers disponibles, le bilan carbone de Chapelle Charbon est inférieur de 38% à ce qu’il aurait été en appliquant simplement la réglementation en vigueur au début du projet. Le parc et les plantations ainsi que l’usage de bois dans les constructions améliorent le bilan en stockant du carbone. Pour y parvenir, chaque projet de construction devra notamment respecter le seuil 2025 de la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 (pour l’indice construction) et viser le label BBCA (bâtiment bas carbone) niveau performant (logements) ou excellent (école). Les logements devront aussi viser la certification NF Habitat HQE ou équivalent niveau excellent. |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

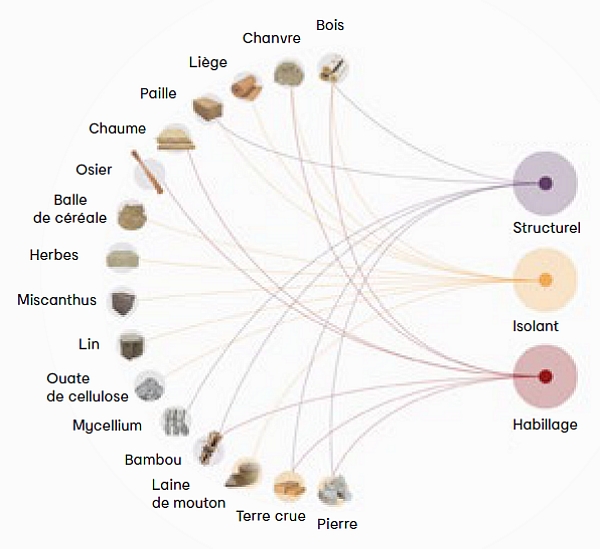

Fonction

dans le bâtiment : Le champ des possibles Les

matériaux listés présentent le panel des

possibilités en terme d’utilisation de matériaux |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Construction : usage massif des matériaux biosourcés ou géosourcés |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Soutenir les filières De multiples matériaux biosourcés (bois, paille, chanvre…) ou géosourcés (pierre, terre…) peuvent être mis en oeuvre dans la construction pour remplacer le béton classique, l’acier ou les plastiques. Mais ces filières émergentes ou peu structurées doivent être soutenues, de même que les démarches de réemploi. P&Ma s’est, par exemple, engagée vis-à-vis de la filière bois à participer fortement à l’effort de construction en bois et autres matériaux biosourcés d’ici 2025 pour enclencher un changement systémique rapide dans le secteur de la construction. Bois, pierre, béton de chanvre et paille P&Ma

a mobilisé son équipe pour préfigurer des

solutions concrètes et tester leur faisabilité

et faire émerger les enjeux techniques liés à

certains matériaux. Une candidature déterminante auprès de l’ADEME* Ce

travail préparatoire — indicatif et non limitatif

— a été largement utilisé par les

équipes de maîtrise d’oeuvre des bâtiments.

Il a porté ses fruits : tous les projets sont conçus

selon des systèmes structurels et constructifs alternatifs. |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1

Complexe façades Parement intérieur plaques fibre gypse Contre-isolant laine minérale Pare-vapeur, Ossature bois avec panneaux de fermeture, Isolation botte de paille de 22 cm entre montants, Pare-pluie, Isolant laine minérale support d’enduit et Enduit plâtre et chaux 2 Structure bois Poteaux BLC Poutre de reprise des saillies BLC |

3

Complexe plancher Plancher bois, Chape béton fibré Panneau CLT formant diaphragme Faux-plafond acustique en plaques de plâtre 4 Loggia Platelage bois sur plots, Dalle massive à pils croisé CLT, Faux-plafond 5 Allège pleine pliée Paille hachée dans caisson en ossature Bois en remplacement des bottes de paille 22 cm |

6

Châssis battants Bois teinte naturelle 7 Store toile — fenêtres doubles Coulisses intégrées 8 Volets coulissants — fenêtres simples Bois teinte naturelle 9 Grand-corps Barreaudage acier thermoloqué 10 Pré-cadre Acier thermolaqué |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

Usages : énergie bas carbone et mobilité active |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Une énergie renouvelable via le réseau de chaleur urbain Une

nouvelle boucle du réseau de chaleur urbain desservira

l’ensemble des bâtiments, qui devront s’y

raccorder pour le chauffage et l’eau chaudesanitaire. © David Durand Une sobriété énergétique contrôlée La conception architecturale bioclimatique des bâtiments par l’orientation, la ventilation, l’isolation et les protections solaires d’une part, l’efficience des systèmes énergétiques utilisés d’autre part, rendront les bâtiments très économes en énergie. À cet égard, les opérateurs immobiliers ont pris deux engagements :

Une incitation très forte à la mobilité décarbonée Hormis les places de livraison pour la desserte des immeubles, le projet ne prévoit pas de places de stationnement, de nombreuses places étant disponibles dans les parkings alentour. Inversement, il encourage la marche et le vélo en agissant :

Quelques

chiffres clés |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||