...

![]() Étude

Évolution des mobilités dans le Grand Paris

Étude

Évolution des mobilités dans le Grand Paris

Tendances historiques, évolutions en cours

(3)

L’évolution de la mobilité de 1976

à 2020, à Paris et dans la MGP

La

pratique du vélo en forte croissance à Paris et dans le

Grand Paris

Un

réseau cyclable parisien récent

L’apparition des opérateurs de véhicules partagés

à Paris et dans la métropole

.........

| ....... La pratique du vélo en forte croissance à Paris et dans le Grand Paris |

||||||||||||||||

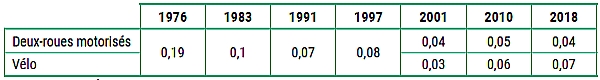

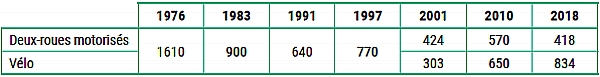

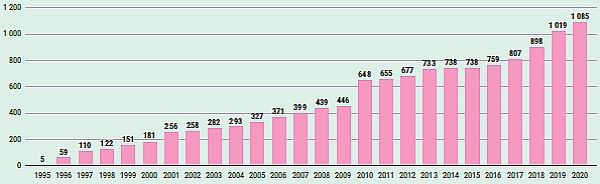

| La pratique du vélo connaît un essor récent, mais particulièrement dynamique, depuis le début des années 2000. À l’échelle de l’Île-de-France, 835 000 déplacements sont réalisés quotidiennement à vélo en 2018, contre 300 000 déplacements en 2001, soit une augmentation d’environ 175 % des déplacements, et de 130 % de la mobilité individuelle à vélo. Toutefois, en dépit de cette très forte augmentation, son usage ne représente actuellement que 2 % de part modale. Dans la métropole, la pratique du vélo connaît depuis les années 2000 une croissance forte. Le nombre de déplacements à vélo intéressant Paris ou la Petite Couronne a été multiplié par 4, passant de 157 000 trajets - internes ou en lien avec Paris et la Petite Couronne - en 2001, à 625 000 en 2018. Si entre 2001 et 2010, on constate une évolution significative du nombre de déplacements internes à Paris ou à la Petite Couronne effectués à vélo, c’est ensuite une augmentation des trajets entre Paris et la Petite Couronne qui apparaît entre 2010 et 2018. La mobilité individuelle à vélo a très nettement augmenté depuis 2001, d’abord pour les Parisiens, puis pour les résidents de la Petite Couronne pour lesquels elle continue d’augmenter significativement. En

2018, le nombre de vélos possédés par les

ménages franciliens est estimé à 3,7 millions.

Avec 230 vélos pour 1 000 habitants, les Parisiens sont

les moins équipés. Cela s’explique en partie

par la difficulté à garer son vélo à

domicile. Depuis leur piétonisation, les berges de Seine sont devenues un espace particulièrement plébiscité des mobilités douces et notamment des cyclistes © Apur – JC Bonijol |

Évolution de la mobilité quotidienne individuelle en deux roues en Île-de-France Sources : EGT H2020, Île-de-France Mobilités, OMNIL, DRIEA / Résultats partiels 2018  Évolution du nombre de déplacements quotidiens en deux roues en Île-de-France Sources : EGT H2020, Île-de-France Mobilités, OMNIL, DRIEA / Résultats partiels 2018  Nombre de déplacements quotidiens réalisés à vélo, selon le type de liaison, en milliers Sources : EGT H2020, Île-de-France Mobilités, OMNIL, DRIEA / Résultats partiels 2018 - Traitement Apur |

|||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||

...... Les Enquête Globale Transport réalisés en 1976, 1983, 1991 et 1997 considèrent les deux-roues motorisés et le vélo comme un seul mode de transport. Ce n’est qu’à partir de l’EGT de 2001 que les trajets réalisés en deux-roues motorisés et en vélos sont comptabilisés séparément... ....... |

||||||||||||||||

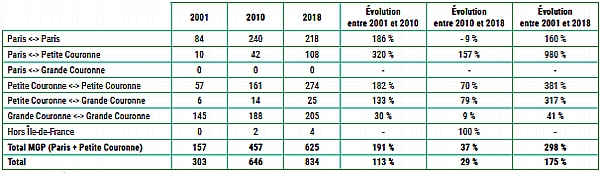

| . Mode

de déplacement fortement répandu pendant la première

moitié du XXe siècle, la pratique du vélo

à Paris, a quasiment disparu, avec l’arrivée

de la voiture particulière, dans le paysage de la mobilité.

Dans les années 1980, plusieurs tentatives d’aménagement

de pistes cyclables voient le jour, majoritairement sur les grands

axes. Peu qualitatifs et jugés dangereux, ces nouveaux

aménagements sont surnommés couloirs de la mort

et restent sans suite, n’enclenchant pas l’engouement

attendu vers la reprise de cette pratique de déplacement. |

.. La mise en place progressive du réseau cyclable parisien : linéaire cumulé d'aménagements cyclables, en kilomètres Sources : EGT H2020, Île-de-France Mobilités, OMNIL, DRIEA / Résultats partiels 2018 |

|||||||||||||||

Une piste cyclable verte, boulevard Vincent Auriol, en 1999 © Apur  Aménagement cyclable boulevard Magenta © Jacques Leroy – Ville de Paris |

Un aménagement cyclable protégé de la circulation, boulevard de Clichy, en 2005 © Apur  Pite cyclable quai des Célestins, en 2007 © Christophe Belin – Ville de Paris |

|||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

|

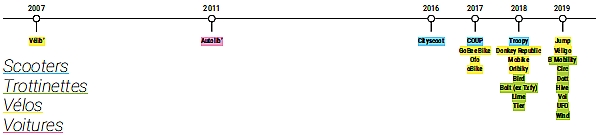

L’apparition des opérateurs de véhicules partagés à Paris et dans la métropole Avec

une mobilité très forte - 8,8 millions de déplacements

internes à Paris en 2018 - et des portées courtes

- 72 % des déplacements font moins de 2 kilomètres,

92 % moins de 5 kilomètres -, Paris constitue un espace

d’expérimentations pour les mobilités émergentes.

Les résultats de l’Enquête Globale Transport

de 2018 renforcent cette observation, en soulignant l’intensification

des déplacements internes à Paris depuis 2010

(+ 10 %). À cela s’ajoute le recul de l’usage

de la voiture à Paris, coïncidant avec une demande

sociale en matière de préservation de l’environnement. |

|||||||||||||||

| Vélib’ et d’Autolib’, les prémices du passage de la propriété au partage Vélib’ et Autolib’, véritables pionniers de la mobilité partagée dans la métropole, ont ouvert la voie à une nouvelle dimension du déplacement personnel : l’usage, sans la possession, et le service en trace directe plutôt qu’en boucle : retour à la station de départ. Ces deux innovations majeures ont bouleversé les pratiques des citadins. Vélib’, dès 2007, puis Autolib’, à partir de 2011, ont nourri une expérience innovante de la mobilité en ville. En proposant une offre en mobilité propre et partagée, ils ont ouvert le champ à des pratiques qui ont transformé le paysage du déplacement, permettant l’arrivée de nouveaux opérateurs. Utilisatrice

de Vélib’ place de l’Opéra à

Paris, en avril 2020, |

||||||||||||||||

|

|

L’apparition des opérateurs de véhicules partagés en libre-service Le recul dont on dispose aujourd’hui permet d’attester que Vélib’ et Autolib’ ont trouvé et fidélisé leur public, préparant le terrain à l’arrivée des systèmes de véhicules partagés sans stations d’attaches. Ainsi, les premiers services de mobilité partagée, associés à l’existence d’une station d’attache, ont rapidement été rejoints, voire distancés, par des dispositifs d’un genre nouveau : la flotte libre (ou free-floating), dispensant l’usager de raccrocher l’engin à une borne. Arrivée

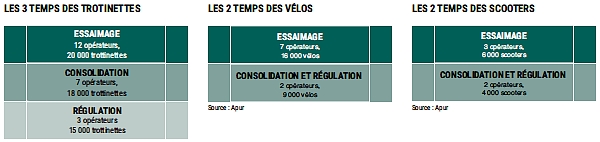

des opérateurs en free-floating Les opérateurs privés, enhardis par le succès de ces dispositifs, ont saisi la balle au bond et se sont glissés dans le paysage des mobilités urbaines. Une galaxie d’exploitants s’est ainsi introduite dans l’espace public parisien dans un intervalle de temps très court, déployant au plus fort de l’activité pas moins de 20 000 trottinettes, 35 000 vélos en libre-service - opérateurs privés et Délégation de Service Public pour le Vélib’ - et 6 000 scooters. Vélib’ et Autolib’ sont donc rejoints dès juin 2016 par Cityscoot, leader privé du scooter en libre-service. Pour les vélos, Gobee Bike, puis Obike et enfin Ofo, inondent le marché parisien en moins de trois mois, à partir d’octobre 2017, avec 6 500 vélos environ. Côté trottinettes, c’est d’abord Lime qui, le premier, s’installe sur les trottoirs parisiens. Le service sera suivi de près par d’autres opérateurs, et on comptera rapidement 12 exploitants de trottinettes à Paris en moins de 12 mois. La période de latence a donc été extrêmement courte - moins de 10 ans - entre le partage avec stations (Vélib’, 2007) et le partage sans station (CityScoot, 2016). Un intervalle très bref au regard des révolutions en matière de transport. © Cityscoot Très vite, les flottes se déploient dans l’espace public. En mai 2019, la Ville de Paris estime à environ 15 000 le nombre de trottinettes en libre-service dans la capitale, et on en comptabilise, début 2020, 18 000. À ce parc, il convient d’ajouter environ 8 500 vélos et 4 000 scooters en flotte libre ainsi que les 16 000 Vélib’. Le développement des flottes en libre-service a suivi un schéma en 3 temps : une première phase d’essaimage, se traduisant par un fort déploiement des flottes, à laquelle succède une phase de consolidation, durant laquelle le marché est capté par une poignée d’opérateurs, entraînant le retrait de plusieurs exploitants, et enfin une phase de régulation. Ces 3 temps se déroulent parfois dans un calendrier très serré, comme en témoigne le modèle des trottinettes :

Au mois de juin 2020, 3 lauréats sont désignés : il s’agit des entreprises Dott, Lime et TIER, autorisées à déployer jusqu’à 5 000 trottinettes chacune, pour une durée de 2 ans. Cette politique de régulation mise en place par la Ville se traduit notamment par le déploiement de places de stationnements dédiés sur la chaussée, par la verbalisation des abus, et par la responsabilisation des opérateurs. Combien de déplacements en trottinettes à Paris ? Ces pratiques étant récentes, le nombre d’usagers et le nombre de déplacements réalisés à bord des véhicules en libre-service reste encore difficile à établir. La dernière Enquête Globale Transport (EGT, résultats 2018), fait état d’environ 130 000 déplacements en trottinette par jour (1). Le bureau d’études et de recherche 6-T, spécialisé sur la mobilité et les modes de vie, évoque quant à lui un nombre cumulé d’usagers uniques de trottinettes Lime qui atteindrait 950 000 entre juin 2018 (date de mise à disposition des engins à Paris) et avril 2019. © Bird Début 2020, une enquête menée par l’Apur (2) auprès des usagers des services en free floating et relayée par les opérateurs a permis d’estimer un nombre moyen de 50 800 trajets par jour, qu’il convient de comparer aux 8,8 millions de déplacements quotidiens réalisés intra-muros en 2018, soit 0,6 %. Une part qui résonne modestement, mais une visibilité bien marquée car ces déplacements sont réalisés en surface. Si aujourd’hui le nombre des déplacements effectués en véhicules partagés en libre-service est encore modeste, tout porte à croire que ce nombre va continuer de croître. |

|||||||||||||||

Rue Montorgueil © Apur – Clément Pairot |

Boulevard de Rochechouart © Apur |

|||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

........ |

||||||||||||||||

| ..... |

||||||||||||||||

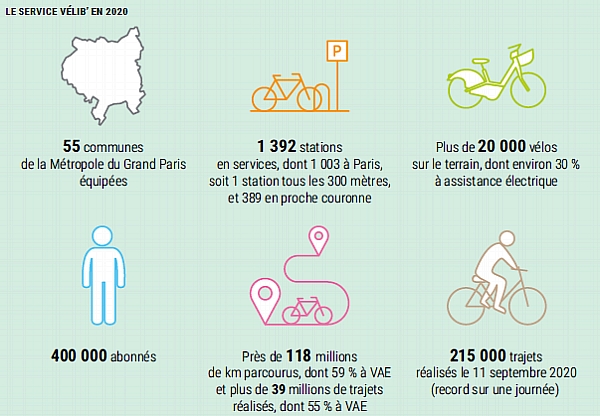

| ....... Le système Vélib’ Métropole |

........ Le système Autolib’ |

|||||||||||||||

| Lancé

en juillet 2007 par la Mairie de Paris, Vélib’ est

alors géré par un opérateur privé,

le groupe JCDecaux, dans le cadre d’une Délégation

de Service Public (DSP), pour une période de 10 ans. Si

dans un premier temps le service est uniquement disponible dans

Paris intra-muros, il va se déployer dès 2009 dans

trente communes de la Petite Couronne, atteignant progressivement

le chiffre d’environ 20 000 vélos en circulation

et 300 000 abonnés à l’année. En

2017, au terme de la première DSP, l’exploitation

du réseau fait l’objet d’un nouvel appel d’offres,

remporté par Smovengo. Devenu Vélib’ Métropole,

depuis le 1er janvier 2018, le système élargit alors

son offre avec la mise en service de vélos à assistance

électrique (VAE), aux côtés des Vélib’

mécaniques traditionnels. Toutefois, le déploiement

du nouveau système connaît des dysfonctionnements

et des retards de mise en service. Malgré ces difficultés,

le service reste plébiscité par les métropolitains.

Malgré

la crise sanitaire de la Covid-19, le succès du service

de vélos en libre-service ne se dément pas, et sa

fréquentation est en augmentation. Durant le mois de septembre

2020, et malgré le maintien du télétravail

total ou partiel dans de nombreuses entreprises, les usagers de

Vélib’ ont réalisé 5,5 millions de

trajets. |

En 2011, une DSP est conclue avec le groupe Bolloré pour

déployer un système de voitures électriques

en libre-service et en trace directe, d’un point A à

un point B : Autolib’. Le système est venu compléter,

à grande échelle, une offre en autopartage relativement

modeste, au statut privé, et fonctionnant en boucle. Il

a assoupli ces dispositifs en mettant à disposition des

citadins des véhicules électriques de petite taille,

dont la réservation n’est pas nécessaire;

et qui ne doivent pas être obligatoirement ramenés

à la station de départ. Couvrant 665 km² fin

2016, soit un peu moins que la surface de la Métropole

du Grand Paris, le système proposait près de 4 000

véhicules électriques répartis dans 1 100

stations. Malgré un succès important - 155 000 abonnés

en mai 2018 contre 37 700 en 2012 -, le système a été

abandonné à l’été 2018, en raison

de coûts d’exploitation trop lourds. La disparition

d’Autolib’ a laissé deux héritages majeurs

: 6 000 bornes de recharge électriques sur l’espace

public - dont 3 300 à Paris -, et une pratique de l’autopartage

qui a rencontré un vivier d’utilisateurs important.

D’abord neutralisée, une partie des bornes de recharge

électrique a été réactivée.

En 2019, le nouveau service Mobilib’ prend le relais, en

quelque sorte, en s’appuyant sur 4 opérateurs différents

: Ada, Communauto, Getaround (ex-Drivy) et Ubeeqo. De plus, les

usagers ont la possibilité de se tourner vers d’autres

offres, puisque la Ville de Paris continue de promouvoir l’autopartage

en encourageant les installations d’opérateurs privés.

En novembre 2020, le Conseil de Paris a voté l’attribution

d’une concession de services à un nouvel opérateur,

Total Marketing France, pour l’exploitation technique et

commerciale des bornes de recharge publiques à Paris. Concrètement,

à partir du mois de mai 2021, le réseau d’anciennes

bornes Autolib’ a été progressivement remplacé

par de nouvelles bornes. Ces dernières viennent compléter

le réseau de recharge Belib’, mis en place dès

2016, et la totalité des points de recharges est regroupée

sous la marque Belib’. |

|||||||||||||||

Station Vélib’, août 2007, place Mohammed V, Paris Ve © Apur – Sarah Cantaloube |

Station Vélib’, août 2019, Pont Renault, Boulogne-Billancourt © Apur |

Station Autolib’, aux abords de la place de la Nation, en 2012 © Jacques Leroy – Ville de Paris |

La Bluecar d’Autolib’, rue du Temple, en 2012 © Apur– David Boureau |

|||||||||||||

...

|

||||||||||||||||