|

Modérer

la place de la voiture en ville est une étape incontournable pour

lutter contre la pollution de l’air dont souffre la

population dans les zones denses et réduire les émissions

de gaz à effet de serre causées par nos déplacements

quotidiens.

Il n’y a pas d’opposition claire de la population locale aux

mesures de modération de la circulation mais, qu’elle passe

par

une zone à circulation restreinte, une gestion du stationnement

plus dissuasive ou bien l’expansion des zones à circulation

apaisée, la démarche soulève bien des interrogations,

parfois même des oppositions, qu’il faut appréhender

pour mieux

accompagner cette transition. Avant tout, ne pas arriver en terre inconnue.

Les règles d’or pour une transition en douceur :

Informer

et impliquer la population : les bonnes pratiques de la concertation

Organiser

des campagnes de communication et d’animation

Une

mobilité soutenable pour tous : ne laisser personne sur le quai

De

la ville marchable à la ville sans voiture : le retour

du piéton en ville

|

Se déplacer à pied est à la fois tout ce

qu’il y a de plus naturel et un exercice délaissé

par la population dans son quotidien. En effet, contre toute

attente, tous les citadins habitant en France ou en Europe ne

marchent pas dans les mêmes proportions. À Strasbourg,

la part modale de la marche à pied est de 33%, bien au-delà

de la moyenne française de 25%. Les Strasbourgeois marchent

aussi plus longtemps : 33% estiment marcher plus de 30 minutes,

ce qui est le cas de 25% de la population totale mais de seulement

11% des Bordelais.

Sans surprise, la propension à marcher est inversement

proportionnelle à la place qu'occupe la voiture en ville.

Néanmoins, ces disparités sont aussi liées

aux aménagements existants dans la ville. Pour développer

la marche à pied, un meilleur partage de l’espace

public est un passage obligé. Celui-ci passe forcément

par une modération de la place de la voiture, soit par

les limitations de trafic, à l'instar des zones à

trafic limité, ou par les politiques de stationnement.

Redonner goût à la marche à pied en ville

n’est pas si évident et requiert des efforts spécifiques.

C’est pourquoi de plus en plus de collectivités

se dotent d’un plan piéton comme axe stratégique

de leur politique locale de déplacement. Rappelons ici

que la moitié des trajets en voiture en ville font moins

de 3 km en moyenne, 40% des trajets moins de 2 km, et 20% moins

de 800 mètres.

Premier

objectif : assurer la sécurité des piétons

!

Selon la Sécurité routière, les piétons

représentent 15% des décès sur les routes

en 2014, dont les deux-tiers circulaient en milieu urbain. La

mortalité piétonne a augmenté de 7% entre

2013 et 2014. Surtout, 85% des personnes sondées par

MMA/Opinion Way se sentaient en ville plus en danger à

pied qu’en voiture ou en deux-roues en 2015. Les piétons

ont besoin d’une meilleure protection !

Second objectif : redonner goût à

la marche à pied

La pratique de la marche est aussi très bonne pour la

santé. Seulement 42% de la population âgée

entre 15 et 75 ans pratiquent un niveau suffisant d’activité

physique favorable à la santé selon l’Inpes.

50% de la population marche moins de 4 minutes par jour et plus

de la moitié de la population serait en meilleure santé

avec un peu plus d’exercice : 30 minutes de marche par

jour a minima.

Qu’est-ce

qu’une ville marchable ?

Plus qu’une ville normale, la ville marchable est réellement

accessible aux piétons, mais aussi hospitalière,

pratique, et idéalement agréable. Alors que les

centres-villes piétons ont conquis la population par

leur cadre de vie et leur dynamisme, nombre de quartiers périphériques

sont devenus déserts et ont découragé la

marche à pied. Pour que la ville marchable ne se cantonne

pas au centre, chaque quartier devrait accueillir des loisirs

et des services de proximité pour reconquérir

les passants, en mettant la mixité fonctionnelle au coeur

du plan d’urbanisme.

Marche

à suivre pour réhabiliter la marche à pied

en ville

Conseil n°1 : Lever les obstacles physiques

-

Des opérations ponctuelles d'aménagements pour

résorber les points difficiles pour les piétons

: renforcement du partage de l'espace public au profit des

piétons, sécurisation des traversées,

travail sur les ambiances lumineuses et sonores, etc.

-

Construites ou aménagées pour accueillir le

trafic routier, les infrastructures comme les ponts et les

tunnels sont très peu propices à la marche à

pied. Parfois dépourvus de trottoirs, elles obligent

à des détours conséquents et décourageants

pour les piétons.

-

Aménager les espaces publics et les trottoirs pour

rendre les cheminements piétons agréables (nature

en ville, animation, mobilier urbain) et sécurisants

(l’éclairage, notamment pour les femmes qui se

déplaceraient de nuit).

Conseil

n° 2 : Lever les obstacles psychologiques

-

Pour sensibiliser les habitants, les salariés et les

usagers du territoire à la marche, la marche à

pied doit devenir une véritable alternative à

leurs yeux. Sa promotion se fait donc dans la rue elle-même

avec une signalétique spécifique aux piétons

détaillant les directions et les temps de parcours

vers les grandes centralités du territoire.

-

Un plan dépliant grand public, présentant les

itinéraires conseillés et des informations sur

les temps de déplacements associés et distribué

dans toutes les boîtes aux lettres.

-

Cela se joue aussi en ligne avec notamment l’intégration

de la marche à pied dans les moteurs de recherche consacrés

aux transports sur internet.

Conseil

n°3 : Se mettre à la place du touriste

Au coeur du plan marche doit figurer l’attractivité

de la ville. Un cadre de vie pratique et agréable est

déterminant pour encourager le plus vieux mode de déplacement,

tant la ville habituelle est devenue peu propice à la

marche à pied.

Conseil

n°4 : Concerter et communiquer sur le plan piéton

Trois démarches inspirantes

-

À

Paris,

la mairie a lancé une vaste consultation publique autour

du réaménagement de sept grandes places parisiennes

- Bastille, Place des Fêtes, Gambetta, Italie, Madeleine,

Nation et Panthéon - avec l’objectif principal

de créer d’ici 2020 des lieux apaisés

et conviviaux réservant 50% d'espaces supplémentaires

aux piétons.

-

L’intercommunalité

Plaine Commune (93) est certainement l’un des territoires

les plus traversés par le trafic automobile, et par

conséquent les plus exposés à un air

pollué. Elle s’est lancée dans un processus

d’élaboration d’un plan marche en concertation

avec ses habitants, les usagers et les salariés.

Elle organise des marches sensibles - promenades en ville

- pour permettre aux habitants de se réapproprier la

marche.

-

À Bordeaux, la marche intermodale

Puisque les usagers des transports en commun sont avant tout

des piétons, la ville de Bordeaux s’est donnée

pour mission de mettre en marche les usagers des transports

en commun avec l’opération Marche à

suivre. Des indications sonores et des panneaux d’informations

sur les temps de parcours à pied comparé aux

temps d’attente sont diffusées dans le tramway

et aux stations pour permettre au voyageur de faire un choix

rapide quand au mode de déplacement le plus pertinent.

Des guides de marche sont aussi distribués aux stations

sous forme de mini-plans par quartier où figurent de

manière ludique les temps de parcours des lignes de

marche, les trajets alternatifs, mais aussi des repères

géographiques et des monuments pour faciliter le repérage

des piétons. Au vu de la saturation des transports

en commun dans les métropoles comme Paris ou Marseille,

ce type d’action de sensibilisation est très

pertinent.

Pour

aller plus loin

-

Technicités n°227, Développer la marche

en ville : pourquoi, comment ? 2012

-

Cerema, Développer la marche et le vélo

: l’expérience de 4 liaisons intercommunales

|

© Lorelei Limousin

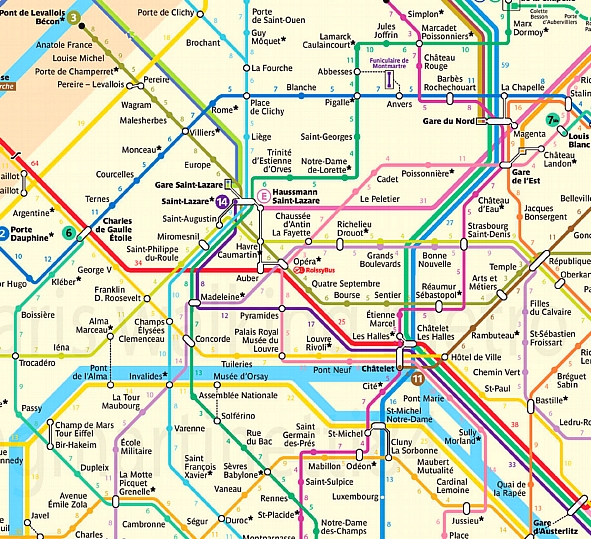

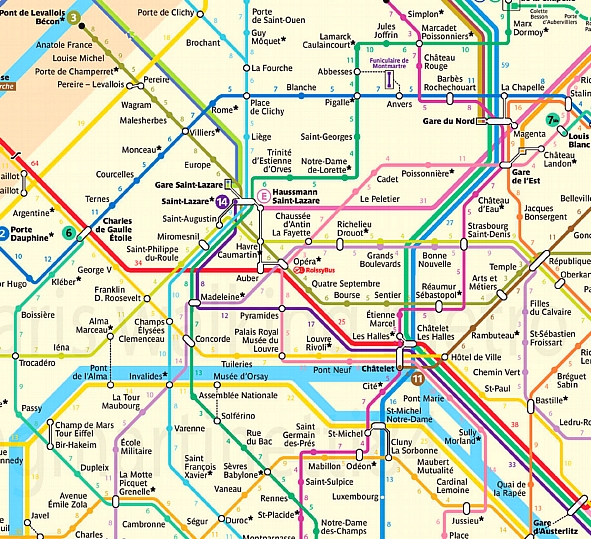

Cette carte

indique les temps approximatifs - en minutes - de marche à

pied entre chaque station d'une même ligne de métro,

RER ou tramway à Paris. Elle indique également les

temps entre deux stations proches mais de ligne différente,

situées à 6 minutes de marche ou moins.

Source : Guillaume Martinetti

©

Trevor Huxham

|

|

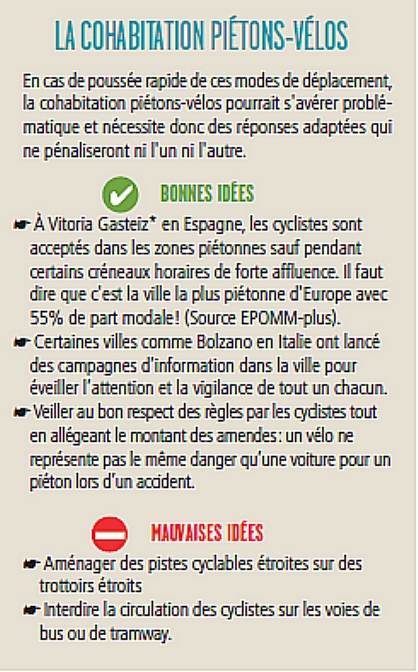

*

European Biking Cities - good practices on cycling promotion

from six pioneering European cities 2015 VCD Clean air Project

|

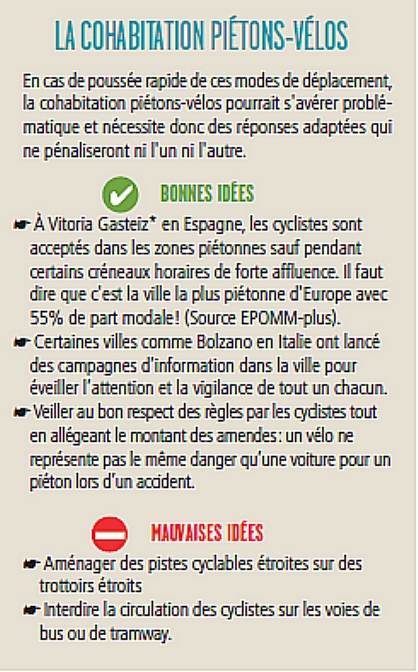

| Devenir

une ville cyclable : faire le pari du vélo comme transport

de masse

|

| |

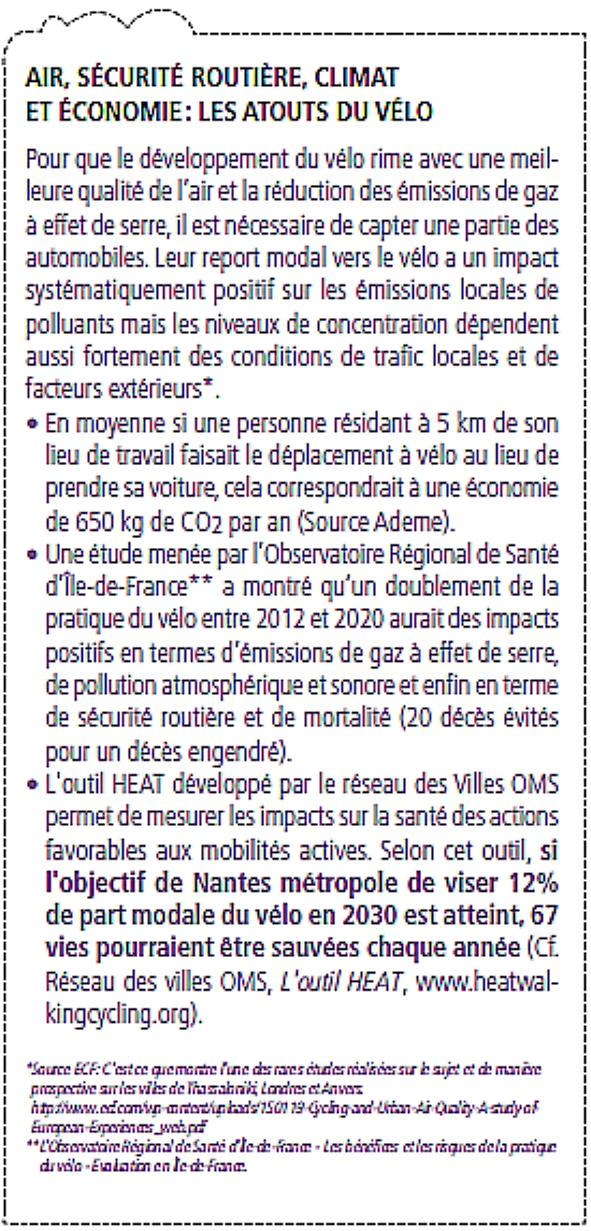

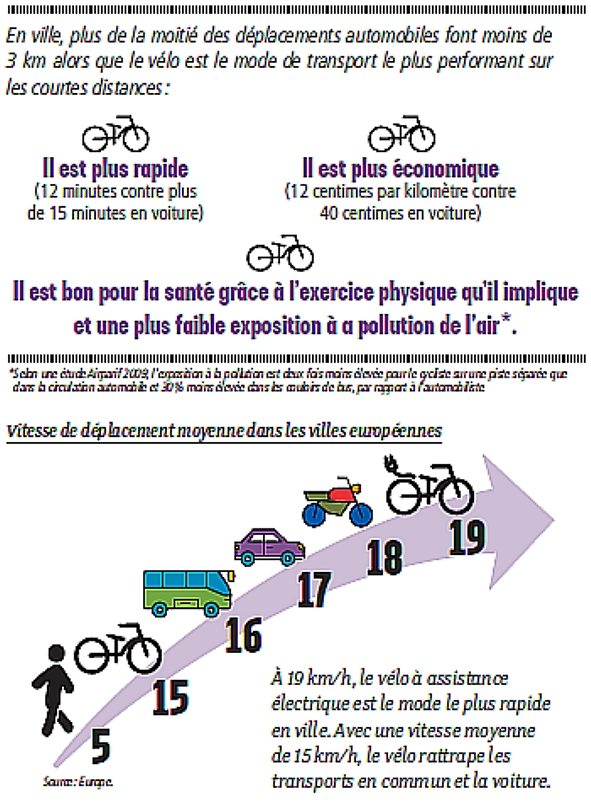

Des

collectivités de plus en plus nombreuses se sont fixées

pour objectif d'atteindre 15% des déplacements effectués

à vélo à l’horizon 2020, multipliant

par cinq la part modale moyenne actuelle du vélo. L’objectif

étant aussi fixé dans la politique pluriannuelle

de l’énergie à 12,5% en 2030, toutes les collectivités

sont concernées. Le saupoudrage des pistes cyclables en

ville ne peut suffire pour multiplier par 2, 3 ou 4, le nombre

de cyclistes réguliers. Aux Pays-Bas, où le vélo

est utilisé dans 27% des déplacements, ou encore

au Danemark dans 18% des cas, soit 8 et 6 fois plus, la météo

n’est pas plus clémente qu’en France et pourtant

son utilisation continue d’augmenter ! C’est le fruit

d’une politique très volontariste de développement

du vélo comme mode de déplacement, qui fut historiquement

associée à la modération du trafic routier

- deux-roues motorisés inclus - et de sa vitesse.

Une

politique globale mais un budget dédié

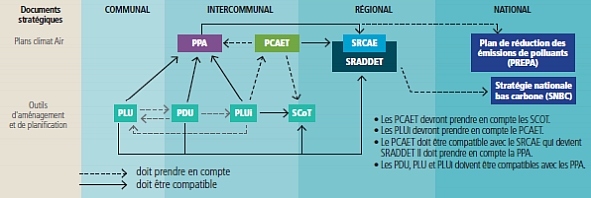

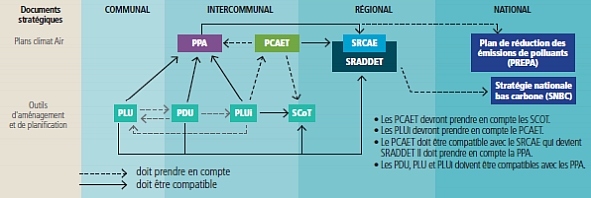

En

qualité d’autorité organisatrice de la mobilité,

les collectivités sont sommées de prendre en considération

l’ensemble des mobilités dont le vélo dans

le cadre de leurs compétences déplacements.

En sus du plan de déplacements urbains, leurs actions peuvent

alimenter les plans de protection de l’atmosphère,

les plans climat air énergie territoriaux et les plans

locaux d’urbanisme, qui doivent notamment délimiter

les normes de stationnement pour les vélos, intégrer

les itinéraires cyclables et les emplacements réservés.

Les actions de développement du vélo permettent

de lutter contre la pollution de l’air à moindre

coût mais méritent un financement dédié

dans le budget de la collectivité pour les dépenses

de sensibilisation et de communication notamment. Les investissements

significatifs sont rentables : à Strasbourg, première

ville cyclable de France, le nombre d’habitants exposés

aux particules fines est passé de 60 000 à 15 000,

au dioxyde d’azote de 100 000 à 60 000 personnes

entre 2008 et 2012.

Adoptez

le réflexe vélo

Il

faut s’assurer que toutes les infrastructures et les projets

d’urbanisme peuvent accueillir les cyclistes. Depuis la

loi Laure adoptée en 1996, tous les travaux de réfection

sur voirie doivent donner lieu à la création d’aménagements

cyclables. Il est important de pouvoir transmettre aux maîtres

d’ouvrage une culture d’aménagement

des modes actifs.

Plus

il y a d’aménagements vélos, plus il y a de

vélos

En

2012, seul un cinquième de la voirie comporte un aménagement

cyclable - piste ou bande cyclable, zone 30 - dans les villes

et agglomérations de plus de 100 000 habitants. De surcroit,

il existe de fortes disparités entre les villes –

la part de voirie couverte passant de 49% à Strasbourg,

Rennes ou Metz à 17% à Caen par exemple –

qui se reflètent dans les taux d’utilisation du vélo*.

*Ces

chiffres portent sur tous les aménagements confondus, intramuros

: Strasbourg et ses quelques 300 km de voies cyclables, Nantes

et ses 370 km, Grenoble avec plus de 220 km, Bordeaux 200 km,

Rennes 147, Paris 185km, Le Mans 150km et Angers 83km…

Source FUB. www.fub.fr/velo-ville/villes-qui-aimentvelo/villes-qui-aimentvelo-france-etrange

Le

vélo : un investissement positif pour l’économie

locale et nationale

-

Pour la ville, un km de piste cyclable coute 200 fois moins

cher qu’un km d’autoroute urbaine et 35 fois moins

qu’un km de tramway. source : F. Papon

-

Chaque année, les cyclistes font d’ores et déjà

économiser 6 milliards d’euros en non dépense

de santé à l’État !

-

En outre, le secteur pèse 3 milliards d’euros dans

l’économie nationale et 35 000 emplois.

-

La sécurité routière s’améliore

: plus la présence des cyclistes est importante, plus

les automobilistes sont incités à lever le pied,

moins il y a d'accidents.

Comment

mettre ses habitants en selle ?

La

politique vélo doit cibler les deux freins principaux à

l’usage des vélos : l’insécurité

ressentie et la crainte du vol.

1.

Aménager la voirie pour tous

-

Là où les vitesses sont élevées

- 50 km/h -, des pistes cyclables séparées de

la voirie et larges sont généralement préférables

pour permettre le passage des vélos volumineux et anticiper

la hausse future du nombre de cyclistes.

-

Dans toutes les voies à sens unique limitées

à 30 km/h ou moins, le double-sens cyclable est devenu

obligatoire.

-

Les chau-ci-dou - la chaussée à voie

centrale banalisée -, facilite la cohabitation des

modes quand les rues sont trop étroites pour aménager

deux voies et des pistes cyclables.

-

Ouvrir les couloirs de bus et de tramway aux cyclistes, prévoir

des goulottes au niveau des escaliers, généraliser

le cédez-le-passage cycliste aux feux et la priorité

à droite… la voirie peut être aménagée

pour faciliter la circulation des cyclistes à moindre

coût.

Enfin

il est indispensable de faire connaître les nouvelles règles

du décret PAMA 2015 et de verbaliser les enfreintes

: le stationnement sur les espaces dévolus aux piétons

et aux vélos est passible d’une amende de 135 euros,

de même que l’attente des cyclomoteurs dans l'espace

réservé aux cyclistes réservé aux

vélos.

2.

Le stationnement sécurisé dans l’espace public

et privé, meilleure arme contre le vol*

-

Au domicile et au bureau il est désormais obligatoire

de réaliser des espaces de stationnement pour le vélo

dans tous les bâtiments construits après 2011 et

plus anciens, en cas de travaux.

- La ville de Vitoria-Gasteiz en Espagne a obligé

les propriétaires et co-propriétés à

créer des locaux à vélo dans tous les nouveaux

immeubles. Les déplacements à vélo ont

doublé en 3 ans - de 6,8 à 12,3% en 2014 -, se

traduisant par une baisse de la part modale de la voiture de

28,4 à 24,7%,en 3 ans.

- À Paris, les copropriétés peuvent

bénéficier d’un montant de 50% du coût

de l’installation d’un abri vélo sécurisé,

dans la limite de 2000€.

-

Des locaux vélo sécurisés, équipés,

accessibles, dans tous les lieux d’attractivité

existants et en projet : les établissements collectifs,

les entreprises, les commerces, les écoles. Leur installation

doit être systématique dans des règles urbanistes.

*25%

des cyclistes abandonnent le vélo en cas de vol, les autres

achètent un vélo de moindre qualité ou l’utilisent

moins

La

suppression de places de stationnement automobiles en surface

permet de libérer de la place aux vélos-box et aux

arceaux, surtout à côté des pôles générateurs

de trafic. Situer les aires de stationnement vélo en

amont des passages piétons sécurisant la traversée

des piétons.

Face aux craintes de vol, Strasbourg a installé 1200 nouveaux

arceaux par an, en commençant par substituer d’anciennes

places de parkings automobiles.

Les vélos-box ont une capacité limitée

- 10 places - mais peuvent s’insérer facilement dans

les recoins urbains en couvrant moins d’espace qu’une

place de stationnement et rassurent notamment les propriétaires

de vélos

à assistance électrique (VAE).

- À

la gare : les stationnements sécurisés sont indispensables

à proximité de pôles multimodaux. Paris

va déployer 20 places de stationnement dans des consignes

vélo Veligo dans les gares parisiennes, 20 000 places

seront accessibles pour un coût de 20 euros par an, pour

les abonnés. 28 000 vélos peuvent désormais

se garer gratuitement dans les parkings de Strasbourg.

3.Équipez

les habitants

Des aides à l’achat pour les vélos à

assistance électrique et les utilitaires

La collectivité peut aider directement ses habitants en

subventionnant l’achat de vélos classiques, vélos

utilitaires, vélos pliants - pour l’intermodalité

avec les transports en commun -, ou de VAE. Une trentaine de villes

a déjà mis en place ce type d’aide mais aucune

d’entre elles ne semble prévoir d’aide pour

les vélos cargos - électrique ou non - qui

peuvent permettre le transport des enfants ou les déplacements

des professionnels. Dans l’enquête de la Fub, plus

de 70% des usagers utilisaient leur voiture avant d’opter

pour le vélo à assistance électrique. Le

gain environnemental est donc net : le rejet de 6 tonnes de CO2

a pu être évité grâce aux bénéficiaires

de l‘aide à Chambéry.

Les systèmes de vélos en libre service et système

de location longue durée

En 2013, plus de 35 villes mettaient à disposition un système

de vélos en libre-service. Ceux-ci se sont révélés

efficaces pour réduire les émissions de gaz à

effet de serre et la pollution de l’air grâce à

un transfert, même modeste, depuis la voiture. Dans les

autres villes, la location de longue durée de vélos

publics est une alternative intéressante, moins coûteuse

et attrayante, en particulier pour les étudiants. Les vélos

sont prêtés pour 4 à 12 mois par les collectivités

d'Angers et de Bordeaux par exemple.

4.

Favoriser l’apprentissage du vélo

-

La collectivité peut encourager l'apprentissage du vélo

à l'école primaire au même titre que la

natation, et faciliter la mise en place de bus cyclistes

animés par des employés municipaux ou des parents

d'élèves pour amener les enfants à l'école

de manière groupée.

-

Les vélos-écoles méritent aussi le soutien

des collectivités locales pour déployer leurs

missions d'accompagnements et d'apprentissage du vélo

auprès des adultes.

5.

Assurer le service après vente

-

La collectivité peut encourager le marquage des vélos

bicycode et informer sur les meilleures astuces contre

le vol : un bon antivol.

-

Les ateliers de réparation associatifs sont une véritable

boîte à outils participative et solidaire. Un soutien

financier et parfois organisationnel des collectivités

pour s’installer et se pérenniser est indispensable

et sera récompensé par la création d’emplois

locaux.

Pour

aller plus loin

Les fiches du Cerema – Centre d’expertises et d’études

sur les risques

La présentation de François Tortel Réseau,

Cyclable à haut niveau de service

- Journée Technique du Club des Villes et Territoires Cyclables,

2014.

www.villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/tortel_rchns-cvtc-jt-17-09-2014-03.pdf

www.fub.fr

Ademe Pays de la Loire - Cahier de ressources pour développer

les modes actifs sur les territoires, 2015

*Lire

à ce sujet : Julien Demade Les embarras de Paris,

ou l’illusion techniciste de la politique parisienne des

déplacements, L’Harmattan, Septembre 2015

|

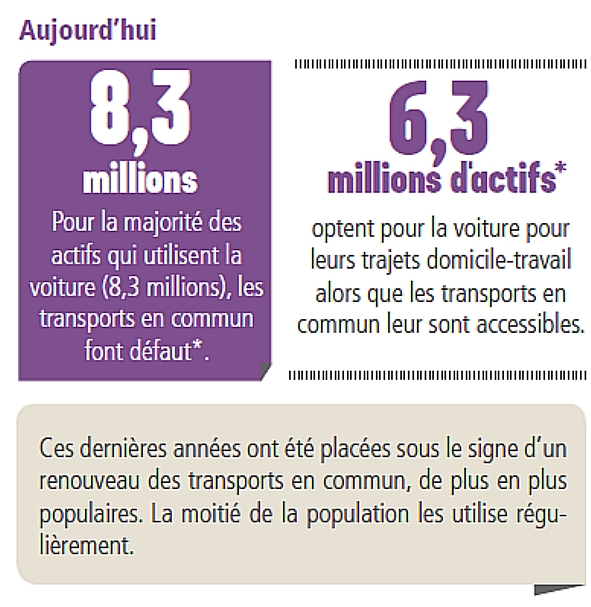

| Transports

en commun : pilier de la réduction des pollutions en ville |

| Autorités

organisatrices de la mobilité, les collectivités

locales joueront un rôle déterminant pour encourager

l’usage des transports en commun et ainsi réduire

la pollution et les émissions de gaz à effet de

serre des transports. Alors que les transports en commun sont

saturés dans les grandes métropoles, ils sont sous-développés

dans la plupart des territoires peu denses et méritent

dès lors une approche régionale. Celle-ci sera rendue

possible par le schéma régional de l’intermodalité

coordonné par les nouvelles régions.

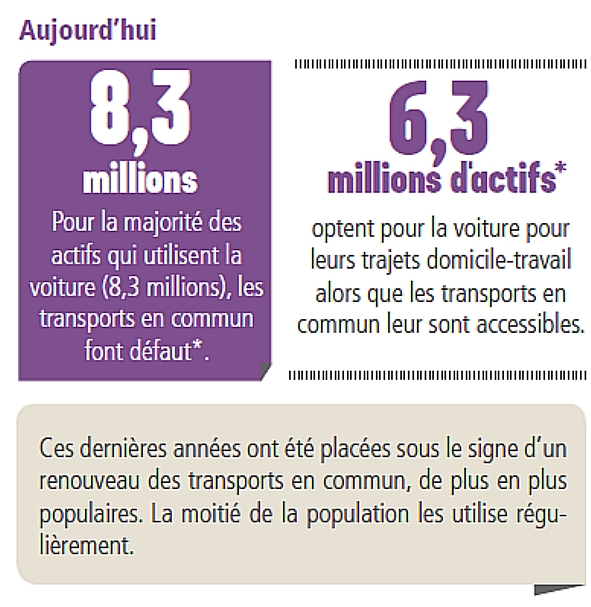

Et

demain ?

Il ne faut pas sous-estimer la demande potentielle qui sera accentuée

par des évolutions économiques (hausse du prix de

l'énergie et baisse concomitante du pouvoir d'achat), sociales

(hausse démographique et démotorisation) et bien

sûr écologiques. Un tiers des Français est

prêt à se passer de voiture à condition d’avoir

accès à de meilleurs transports en commun. Une vision

de long terme doit prévaloir pour dégager les financements

nécessaires au transport d’un nombre croissant de

passagers résultant à la fois du report modal et

de la croissance démographique.

Les

transports dans les plans climat des métropoles

Le

renouveau du tramway à Bordeaux est corrélé

à une baisse de 30% de la circulation automobile dans le

centre de Bordeaux, entre 2002 et 2012.

À Lyon, la hausse de 24% de la fréquentation des

transports en commun entre 2006 et 2014, associée à

l'aménagement de 640 km de pistes dans le réseau

cyclable et à la pratique régulière du covoiturage

chez 24 000 à 42 000 personnes sur le Grand Lyon, a permis

une réduction de 108 000 tonnes eq CO2/an dans le secteur

des transports.

Zurich (Suisse), réputée pour son système

de transports en commun très performant (vitesse moyenne

de plus de 25 km/h), est l’une des rares grandes villes

européennes à respecter les seuils de pollution

pour les PM10 et les NOx.

Les transports en commun polluent moins que la voiture

Les

transports en commun sont minoritaires dans le total des émissions

de gaz à effet de serre ou de polluants atmosphériques

d’une ville mais ils se doivent d’être exemplaires.

Avec les dispositions de la loi de transition énergétique,

les flottes publiques vont progressivement évoluer vers

des flottes de moins en moins polluantes.

L’énergie utilisée par les transports en commun

peut devenir 100% renouvelable dès aujourd’hui, avec

le biogaz en remplacement du gaz naturel avec de l’électricité

renouvelable.

Pendant la transition, il est possible de diminuer l’impact

sanitaire des plus vieux transports en commun : grâce au

retrofit – fait d’équiper un bus diesel ancien

d’un filtre à particules – un bus classé

(avant euro II) peut voir son niveau de pollution diminuer au

niveau des bus Euro IV.

L’opération coûte 5000a + 500a de pose par

véhicule, à comparer au prix d’un bus urbain

situé entre 150 000 et 200 000 euros.

Les transports en commun coûtent moins cher pour l’usager

Le coût pour l’utilisateur revient à

20 à 27 centimes par km pour la voiture, soit deux à

trois fois plus que le coût pour les transports publics

(10 centimes par km).

Les

transports en commun sont plus avantageux pour les commerçants

Les

usagers des transports en commun et les piétons passent

plus de temps que les automobilistes dans les commerces de centre-ville

et dépensent en moyenne plus que les automobilistes.

L’empreinte carbone d’un déplacement automobile

est diminuée de 25% avec le bus, divisée par 20

avec le RER ou le transilien, par 60 avec le métro ou le

tramway. Ces bénéfices sont perçus aussi

pour les NOx et les particules.

À Angers, l’effet « tramway » a eu un

effet positif sur les trois axes empruntés par la ligne

avec une diminution des concentrations de dioxyde d’azote

de 20% pour les rues concernées.

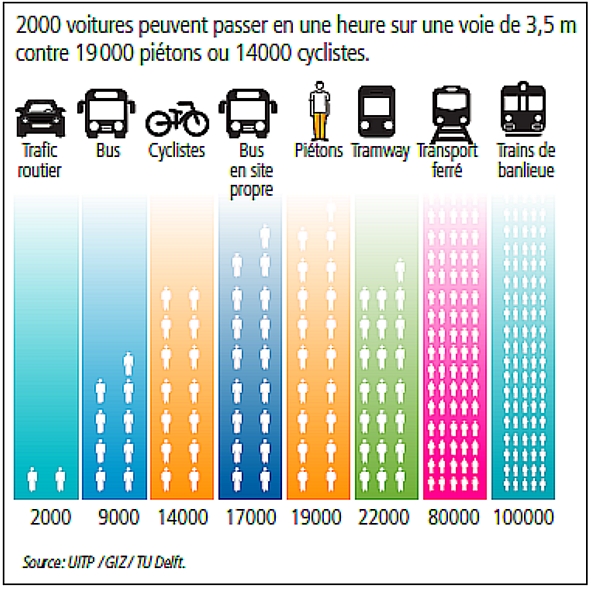

Les

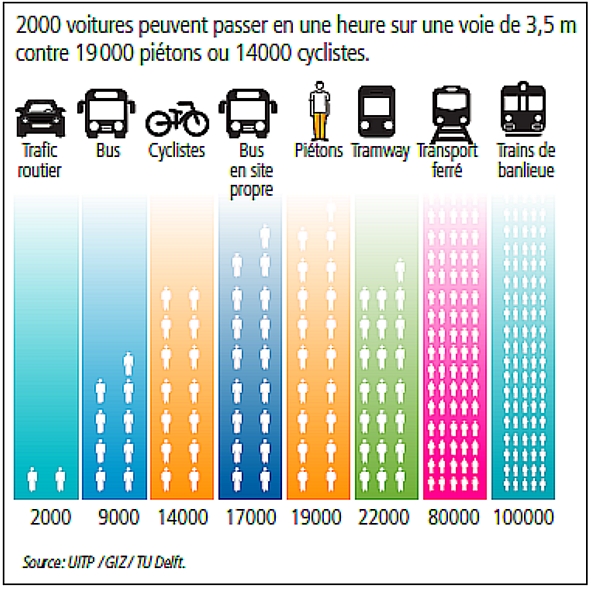

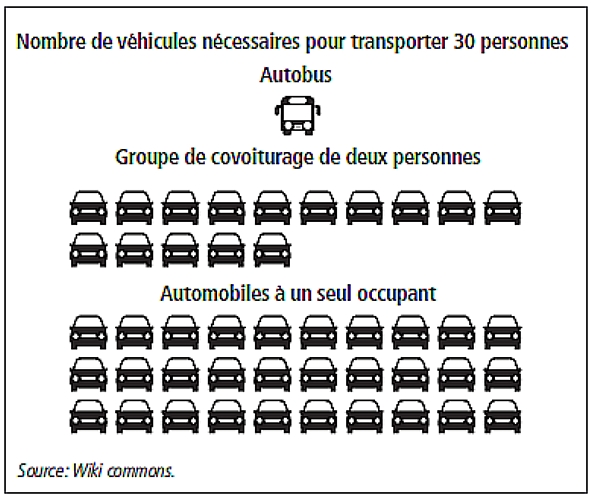

transports en commun prennent moins de place

Un bus peut transporter en passagers l’équivalent

de 40 à 50 voitures. Plus les transports publics seront

remplis, plus le report modal sera intéressant en termes

d’impact écologique.

Les transports en commun sont plébiscités Les transports

publics devraient être une priorité des gouvernements

dans la lutte contre les changements climatiques pour 85% des

personnes interrogées pour un sondage international.

Ils figurent en tête des attentes des particuliers touchés

par les zones où la circulation routière pourrait

être limitée.

Quelles

priorités pour renforcer le report modal vers les transports

en commun ?

Étoffer

les réseaux de transports en articulation avec l’urbanisme

-

La fréquentation des transports collectifs dépend

directement de l’offre kilométrique en transports

urbains. Elle est deux fois plus élevée dans les

villes de 100 000 à 200 000 habitants que dans celles

de 50 à 100 000 habitants.

-

Les appels à projets pour les transports collectifs en

site propre ont permis de rattraper un certain retard des villes

moyennes de moins de 100 000 habitants mais l’effort doit

se poursuivre pour les développer : bus sur voies réservées,

tramway, métros, navettes et les transports à

la demande.

-

Toutes les villes ne sont pas encore équipées

de transports en commun en site propre. L’offre doit être

renforcée en priorité autour des axes structurants,

pour combler les zones blanches afin de créer un véritable

réseau et surtout en bonne articulation avec les programmes

d’urbanisme.

Rendre

les transports plus efficaces

La vitesse commerciale étant un critère déterminant

pour les usagers des transports en commun, leur circulation sur

des voies réservées doit être privilégiée.

Quel choix entre le bus à haut niveau de service (BHNS)

et le tramway? Ce dernier représente généralement

une option plus attractive pour capter des automobilistes mais

il a un coût plus élevé.

Pour

qu’un BHNS soit performant, il doit disposer d’un

site propre continu sur son itinéraire et de priorités

de circulation aux carrefours. C’est le cas à Metz

où la fréquentation a augmenté de 21% un

an après la mise en service du vrai BHNS Mettis. Le coût

par kilomètre (13 Ma/km) se rapproche de celui d’un

tramway (à partir de 14 Ma/km) qui devient de plus en plus

compétitif. Les nouveaux bus à haut niveau de service

(TEOR à Rouen, Busway à Nantes) ont été

rapidement saturés.

Une gestion alternative des horaires et des besoins en transports

en commun peut également permettre d’éviter

leur saturation et des investissements supplémentaires.

À partir d’une analyse fine des besoins par type

de public et motif de déplacement, les fréquences

de passages peuvent être augmentées de manière

non pas linéaire mais ciblée.

-

En milieu urbain, les bureaux des temps se développent

afin d'optimiser le temps et d’organiser les journées

des étudiants et travailleurs, en diminuant les files

d'attentes dans les transports. À Rennes par exemple,

les étudiants commencent désormais les cours quinze

minutes plus tard, ce qui désengorge considérablement

le métro rennais dont la fréquence atteint 90

secondes en horaire de pointe.

-

En milieu rural ou périurbain, le « transport à

la demande » peut pallier l’insuffisance de l’offre

de transports en commun. La concertation avec les différents

acteurs économiques et sociaux permettra d’identifier

les besoins mais aussi d’éviter la juxtaposition

de différentes offres. Les

transports scolaires peuvent également accueillir des

usagers non scolaires quand ils ne sont pas remplis.

Enfin,

il convient de ne pas sous-estimer le potentiel des trains régionaux

et Intercités pour réduire l’usage de la voiture

entre centre et périphérie. Strasbourg a ainsi décidé

de réunir dans un même abonnement les transports

publics urbains et le train express régional (TER) afin

d’encourager les pratiques multimodales.

Des

transports modernes

Les

attentes des usagers sont la ponctualité (pour 54%), la

fréquence (50%) et la sureté (48%) ; viennent ensuite

le confort, l’information des voyageurs et l’accueil.

Informer,

communiquer et devenir encore plus pratique Complémentaires

aux informations sur papier, les systèmes d'information

multimodale (SIM) en temps réel rendent l’utilisation

des transports en commun plus pratique et plus attractive, notamment

grâce aux déplacements intermodaux qu’ils préconisent

et aux supports qu’ils utilisent (application mobiles…).

La collectivité peut également sensibiliser à

l'utilisation des nouvelles technologies d'information et de communication

à travers ses missions de conseil en mobilité.

Des tarifications attractives viennent compléter

les nécessaires tarifications solidaires (fixées

en fonction des revenus). Vienne (Autriche) a, par exemple, lancé

l’abonnement annuel aux transports à 365 euros, soit

un euro par jour, entraînant une hausse de la fréquentation

de 25% (et compensant ainsi le coût pour la collectivité)69.

En France, les autocars et les « transports à un

euro » ont aussi rencontré un certain succès.

Ce type d’action marketing a pour effet de dynamiser la

demande sur ces lignes et d’augmenter les recettes commerciales.

L’intermodalité

: enchaîner plusieurs modes de transports différents

-

Pouvoir garer son vélo à la gare en toute sécurité,

de même à proximité des arrêts de

bus, sur les aires de covoiturage et dans les parkings-relais.

-

Pouvoir embarquer son vélo dans le tramway, voire même

dans le métro quand celui-ci n'est pas saturé,

attacher son vélo à l’avant ou l’arrière

du bus ou du car.

-

En étant connectés aux réseaux de transports

en commun et aux gares, les réseaux cyclables (en particulier

les réseaux express vélo) peuvent favoriser les

déplacements entre agglomérations. Aujourd’hui,

seuls 2% des usagers des TER viennent en vélo à

la gare.

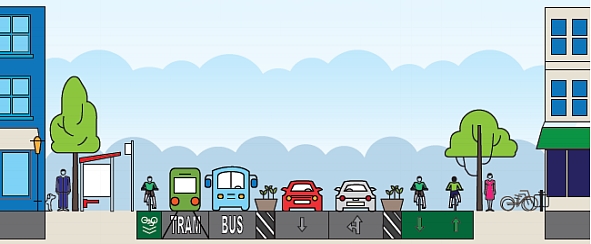

Comment

concilier transports en commun et modération de la vitesse

?

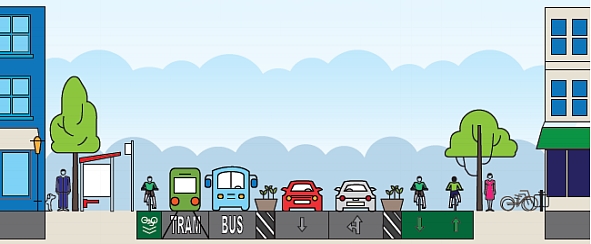

Avec les mesures de modération de la place de la voiture,

les transports en commun peuvent gagner en espace et en rapidité.

La vitesse moyenne des bus dépassant très rarement

30 km/h, que ce soit en heure de pointe ou en temps normal, ils

ne devraient pas être freinés dans la ville à

30 km/h. Secondaires par rapport aux piétons et aux cyclistes,

les transports en commun doivent néanmoins rester prioritaires

devant les voitures : aux feux et aux croisements, afin de conserver

une vitesse commerciale attractive par rapport aux voitures. En

particulier, la libre circulation des véhicules dits propres

sur les voies réservées aux transports en commun

peut réserver de mauvaises surprises comme le montre l’exemple

d’Oslo où leur circulation a été ralentie. |

©

Nico54300

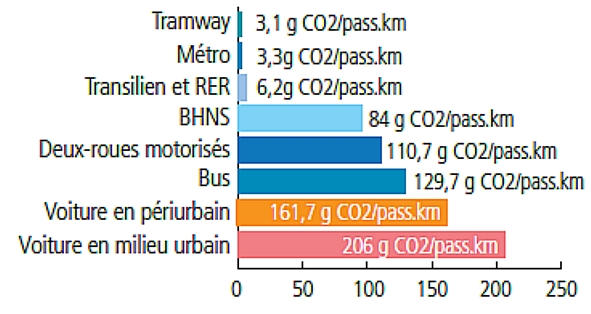

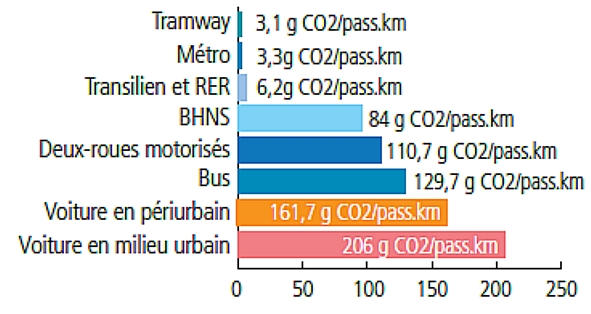

Les

émissions de CO2 globales du puits à la roue des

modes de transports*

Source : Ademe/Deloitte Efficacité énergétique,

émissions de CO2 et autres émissions gazeuses spécifiques

des modes de transport, 2007. Le CGDD a construit une méthodologie

pour faciliter l’évaluation des gains en émissions

d’un projet de TCSP.

* L’Ademe a construit une méthodologie pour faciliter

l’évaluation des gains en émissions d’un

projet de TCSP.

©

Frédéric Bisson

Exemple

d'intermodalité : les stationnements vélos sont

prévus en nombre devant - et à l'intérieur

- de la gare de Strasbourg © Arran Bee

|

| Pour

aller plus loin |

Certu,

Articuler urbanisme et transport : chartes, contrats d’axes,

etc. Juin 2010 |

Fédération nationale des associations d'usagers

des transports, www.fnaut.fr

|

Mobilités

partagées : nouveaux maillons indispensables de la politique

de mobilité

|

©

JPS68 - Creative Commons

Source

: GART Mobilité et villes moyennes. État des

lieux et perspectives 2015

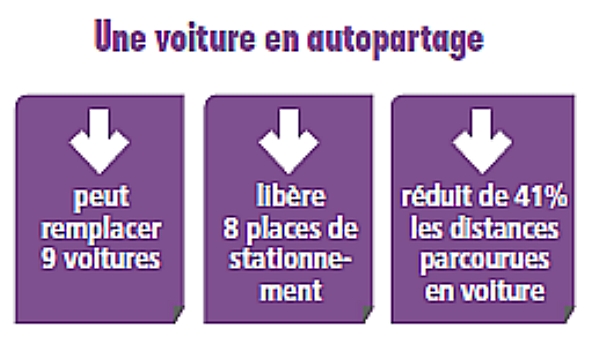

L’autopartage

bénéficie à tous les modes puisque les

autopartageurs utilisent davantage les transports en commun

(25%), le train (24%), le covoiturage (12%) et surtout, la marche

(30%) et le vélo (29%).

|

Les

autorités organisatrices de la mobilité sont devenues

compétentes pour les mobilités partagées

comme le covoiturage et l’autopartage, deux pratiques alternatives

à l’usage individuel de la voiture dont le potentiel

est aujourd’hui sous-exploité et pourtant bien réel

pour lutter contre la pollution de l'air et les changements climatiques.

Les collectivités locales ont désormais l'obligation

de faciliter les solutions de covoiturage pour les déplacements

domicile-travail et de réaliser des schémas d’aires

de covoiturage.

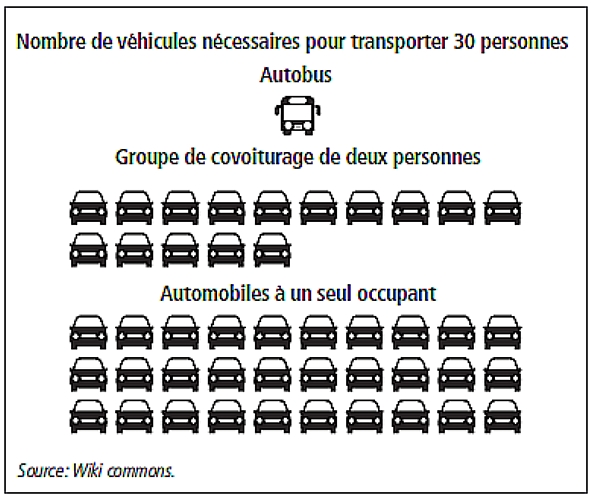

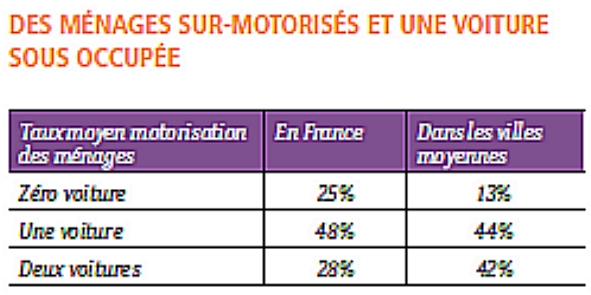

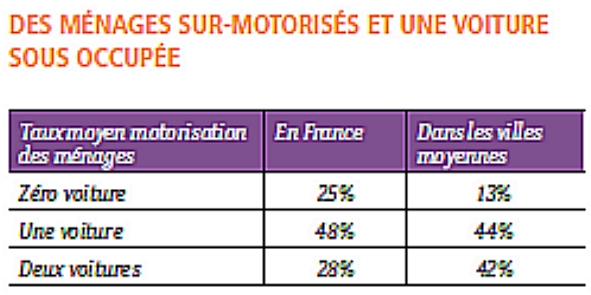

Des

ménages sur-motorisés et une voiture sous occupée

Une voiture est à l’arrêt 95% de son temps

et son taux d’occupation est de seulement 1,2 personne

en moyenne - 1,08 pour les déplacements domicile-travail

- alors qu’elle peut généralement transporter

4-5 personnes.

Le covoiturage représentait, en 2008, 2,5% des déplacements

de courte distance domicile-travail. Si le taux de motorisation

des ménages a augmenté de manière généralisée

en France, il reste fortement corrélé à

la disponibilité des transports en commun, au cadre offert

par la ville pour les déplacements actifs comme le vélo

et la marche à pied et surtout à la densité

urbaine. Les villes moyennes comptent en effet deux fois moins

de ménages sans voiture mais 50% de plus de ménages

possédant deux voitures.

Les

bénéfices pour le climat et la qualité

de l’air du covoiturage

Des

études menées dans l’Arc Jurassien et le

Grand Lyon démontrent les avantages environnementaux

du covoiturage courte distance. En effet, les émissions

liées aux déplacements sur le bassin d’emploi

ont diminué de 10 à 30% grâce aux dispositifs

locaux de covoiturage. Ce gain significatif est lié à

la forte proportion - 80% - d’autosolistes dans les nouveaux

covoitureurs. Le covoiturage s’est développé

en complémentarité des transports publics.

L'essor

du covoiturage au niveau local est bénéfique tant

pour la lutte contre les changements climatiques que pour la

qualité de l'air puisqu’environ les trois-quarts

des usagers délaissent leur voiture individuelle pour

le covoiturage, tandis qu’un quart seulement vient d’un

mode de déplacement autre que la voiture, ce qui engendre

un gain environnemental net.

L'Ademe a développé une méthodologie d'évaluation

pour permettre aux collectivités territoriales de mesurer

l'impact de leurs actions pour le covoiturage. Dans le Grand-Lyon,

le covoiturage concerne potentiellement 620 000 actifs et étudiants

de plus de 18 ans.

Son impact est estimé à 1 250 tonnes/an de CO2,

3 710 kg/an de NOx, 935 kg/an de COV, 230 kg/an de PM2,5 et

280 kg/ an de PM10 en moins.

Au-delà des bénéfices environnementaux,

la pratique du covoiturage a pour effet de diminuer le trafic

automobile, de réduire les nuisances sonores, de décongestionner

les routes et de faciliter les liens entre centre et périphéries,

rural et urbain.

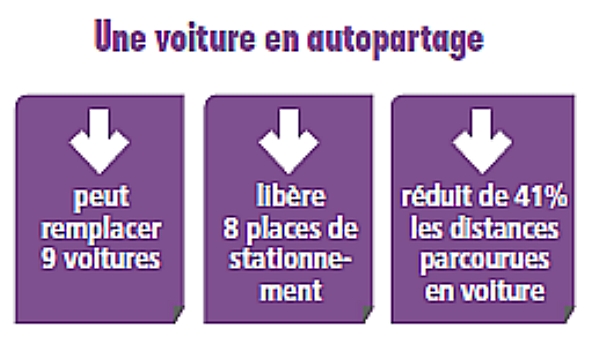

Les

effets de l’autopartage sur le plan environnemental sont

encourageants

Concernant

l’autopartage entre particuliers, 21% des locataires en

moyenne sont amenés à renoncer à l’achat

d’un véhicule. En étant un fort levier de

démotorisation, le choix de l’autopartage en remplacement

de la deuxième ou troisième voiture peut donc

s’avérer aussi positif sur la fréquentation

des transports en commun également.

L’autopartage bénéficie à tous les

modes puisque les autopartageurs utilisent davantage les transports

en commun - 25%-, le train - 24% -, le covoiturage - 12% - et

surtout, la marche - 30% - et le vélo : 29%.

Que

peut faire la collectivité locale pour encourager le

covoiturage et l’autopartage ?

La

question qui se pose aux élus est de savoir comment contribuer

à mettre le covoiturage et l’autopartage au service

de la mobilité durable, alors que ces pratiques relèvent

bien souvent d'initiatives privées. La recherche d’une

masse critique d’utilisateurs est le principal défi

auquel sont confrontés les adeptes de ces nouvelles pratiques

collaboratives.

Si la promotion de ces nouvelles mobilités et leur développement

chez les automobilistes est le fruit de la mobilisation d’une

grande variété d’acteurs notamment privés

et particuliers, la collectivité peut contribuer à

réunir les conditions nécessaires à l'essor

du covoiturage et de l’autopartage en agissant sur :

-

La sensibilisation et le passage à l’acte : campagne

d’information et incitation des entreprises et des administrations

à travers les plans de mobilité. Les études

de faisabilité des Zones d'actions prioritaires pour

l'air - ZAPA - ont montré qu’il est nécessaire

de faire connaître l’autopartage et le covoiturage

comme moyens d’adaptation à la ZCR car il y a

déficit de notoriété des outils existants

les concernant.

-

L’attractivité et l’utilisation de ces

mobilités avec l’aménagement de la voirie

en leur faveur : les aires de covoiturage, les voies réservées

aux covoitureurs et les places de stationnement réservées

à l’autopartage, à positionner de préférence

sur les parkings existants.

-

L’offre disponible, en mettant à disposition

des véhicules de sa propre flotte publique ou en soutenant

la création de systèmes de covoiturage ou d’autopartage

en boucle, à titre d’expérimentation par

exemple.

-

L'intermodalité entre covoiturage et transports en

commun, avec la synchronisation des moteurs de recherche de

transports publics avec les sites internet de covoiturage,

via les systèmes d’informations multimodales.

Surtout,

la collectivité peut accélérer la transition

en limitant la circulation des véhicules, en favorisant

ces modes à travers le stationnement et la tarification

et en limitant le nombre de places de parking par famille. Elle

peut aussi choisir de co-construire ses projets d’urbanisme

avec les services d’autopartage et les promoteurs immobiliers.

Enfin, le télétravail peut être encouragé

par la collectivité directement avec la création

de tiers-lieux qui permettent d’éviter les situations

d’isolement ou indirectement par le biais de campagnes

d’information et de sensibilisation.

Ademe,

Indiggo, Étude nationale sur le covoiturage de courte

distance, 2015

Certu, Le covoiturage : des pistes pour favoriser son développement,

2013

IDDRI, Les nouveaux acteurs de la mobilité collaborative

:

des promesses aux enjeux pour les pouvoirs public, 2016

Réseau Action Climat et Fondation Nicolas Hulot,

Les solutions de mobilité soutenable en milieu peu dense,

2014

|

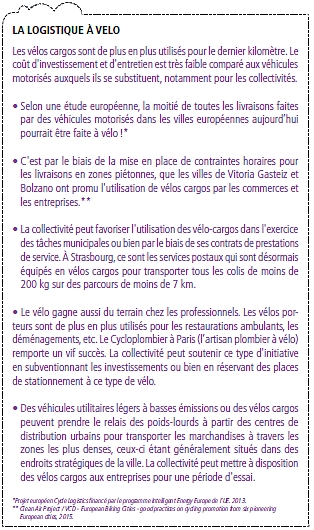

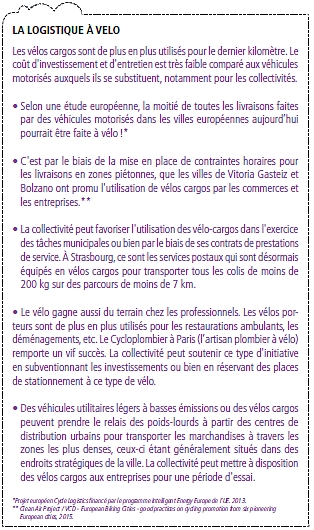

| Les

transports de marchandises en ville : réduire l’impact

du dernier kilomètre |

| Les

autorités organisatrices de mobilité sont appelées

à s’impliquer davantage dans l’élaboration

de politiques locales de gestion du dernier kilomètre.

Les transports de marchandises en ville représentent une

part non négligeable des émissions de polluants

atmosphériques et de gaz à effet de serre dont les

causes ne peuvent être ignorées. Il est crucial d’intégrer

aux plans de déplacements urbains et PCAET des actions

efficaces pour concilier la réduction des nuisances des

transports de marchandises avec le dynamisme des livraisons en

centre-ville dont dépend un urbanisme fonctionnel.

Quels

enjeux et responsabilités pour la collectivité ?

Dans

les villes françaises, le fret urbain représente

en moyenne 20% du trafic et 1/3 des émissions de polluants.

En plus d’être intégré aux politiques

d’aménagements, ce constat doit conduire la ville

à envisager plusieurs solutions : créer des espaces

de logistique urbains, privilégier les livraisons nocturnes

pour diminuer la congestion et la pollution pendant le jour, encourager

le renouvellement de la flotte avec des véhicules à

faibles émissions, faciliter l’intermodalité

par voie fluviale, ferroviaire et cyclable.

Créer une instance de concertation avec les acteurs concernés

et créer un poste de coordination des missions ayant trait

au transport de marchandises dans le cadre du PDU assurent une

meilleure prise en considération de la problématique

des livraisons en ville sur la durée.

Faciliter

les livraisons avec les centres de distribution urbains

L’une

des solutions les plus intéressantes pour pallier à

l’interdiction des véhicules de transports de marchandises

polluants en ville est l'aménagement de centres de distributions

urbains (CDU). Proche d’un service public de transport de

marchandises, cette infrastructure permet de centraliser une partie

des opérations de livraisons afin qu’un seul et unique

opérateur soit délégué pour gérer

la desserte d’une partie de l’agglomération.

Les expériences de Monaco, Lille ou La Rochelle témoignent

de l'efficacité logistique et environnementale des CDU,

mais les structures sont encore trop rares en France. L’espace

logistique urbain vient compléter ce dispositif en mutualisant

et optimisant les livraisons en ville grâce à la

mise en oeuvre de points de rupture de charge. Ce service est

particulièrement utile pour éviter les trajets à

vide.

Réduire

les nuisances

Au-delà

des émissions de polluants et de gaz à effet de

serre dont ils sont à l’origine, les transports de

marchandises ont aussi des impacts indésirables en matière

de bruit et causent des conflits dans l’usage de la voirie,

avec les véhicules particuliers ou les mobilités

douces.

La collectivité peut encourager la circulation de véhicules

alternatifs moins polluants par des dispositifs de soutien financiers

ou de tarification préférentielle pour le stationnement...

La commune doit utiliser au mieux le pouvoir de police du maire

pour contrôler le stationnement des véhicules de

livraisons dont la majorité enfreint souvent les règles

et s'assurer qu'ils respectent bien les interdictions : stationnement

en double file, sur les voies cyclables, et les trottoirs... En

parallèle, la collectivité peut mettre en place

de nouvelles aires de stationnement pour pallier les besoins.

L’association Certibruit a créé le label

livraisons de nuit respectueuses des riverains et de l’environnement

pour encourager les professionnels de la distribution et

de la restauration à effectuer leurs livraison de nuit

au moyen de véhicules moins bruyants et moins polluants. |

©

Vladimir Zlokazov

Nouveau

plan de circulation dans le Vieux Port de La Rochelle où

les livraisons peuvent s'effectuer entre 6h et 10h30 du matin

©

Réseau Action Climat

©

Colville-Andersen

©

Liz Patek

Aller plus loin

Ademe, France Nature Environnement : Logistique urbaine :

agir ensemble.

Un guide d'aide aux élus, associations, professionnels,

pour organiser

le transport de marchandises en ville, 2010 |

| *Projet

européen Cycle Logistics financé par le

programme Intelligent Energy Europe de l’UE, 2013

** Clean Air Project / VCD - European Biking Cities - good

practices on cycling promotion from six pioneering European cities,

2015

|

|

| |

Conclusion |

|

Les

bons plans pour aménager et planifier son territoire

Pour

en savoir plus sur le sujet : http://www.rac-f.org/Nos-publications

|

En

promouvant une politique globale de transports, de mobilité,

d’urbanisme et d‘aménagement axée

sur le recul des déplacements motorisés et sur

le développement des modes les plus respectueux de l’environnement

comme les transports en commun, les mobilités actives,

les mobilités partagées et les véhicules

plus sobres et moins polluants, les collectivités peuvent

et doivent agir à la fois pour la qualité de l’air

et la lutte contre les changements climatiques.

De

leur engagement au service de ce double objectif dépendra

pour une large part le succès à court, moyen et

long terme de la politique française de réduction

des émissions de gaz à effet de serre et de l'amélioration

de la qualité de l’air mais aussi la portée

de notre contribution à l’effort mondial pour enrayer

les dérèglements climatique engagé lors

de la COP21 à Paris.

Elles ont donc une responsabilité particulière

pour mieux réguler l'usage des véhicules motorisés

et polluants qui causent de nombreuses nuisances en ville pour

libérer l’espace public, aujourd’hui fortement

congestionné, au profit des autres usages et d’autres

modes de transports.

Il

n’y a aucune raison d’hésiter à agir.

Les bénéfices à tirer d’une action

ferme et ambitieuse en la matière sont multiples, tangibles

et dépassent la sphère environnementale. À

travers les retombées économiques locales, la baisse

des nuisances sonores et visuelles et de la morbidité (asthme,

bronchites, conjonctivites…) due à la pollution de

l'air, l’amélioration de la sécurité

routière et de la fluidité de circulation, c’est

la qualité de vie dans son ensemble qui sortira renforcée

de la mise en oeuvre volontariste de l’éventail d’actions

suggéré dans ce guide. Le coût de l’inaction

sur le plan du climat et de la pollution de l’air est une

incitation à agir supplémentaire pour les collectivités.

Enfin, si les choix en matière d’infrastructures,

d’aménagement et d’urbanisme ne sauraient produire

des effets immédiats, ce sont eux qui engagent vraiment

l’avenir. Il appartient donc aux collectivités d’articuler

leurs actions dans ces domaines avec une politique de transports

et de mobilité visant véritablement à réduire

les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions.

Parfois, cette cohérence d’ensemble appelle à

des renoncements, certains projets n’ayant plus lieu d’être

au XXIe siècle. Heureusement, le sens des priorités

fera émerger une alternative concrète, réaliste

et désirable dont la société ne pourrait

de toute façon se passer pour faire face aux défis

actuels. |

Les villes Respire de

demain : agir sur la mobilité et les transports pour

faire face à l'urgence sanitaire et climatique

Basé en large partie sur le transport

routier, notre modèle de transports est à bout

de souffle : premier secteur d'émissions de gaz à

effet de serre en

ville et l'une des principales causes de pollution de l'air,

la prédominance du tout voiture a un coût élevé

pour les acteurs économiques, les citoyens et la collectivité

toute entière. Fort heureusement, les collectivités

territoriales disposent d'un nombre croissant d'outils pour

agir à la source et modérer la place des véhicules

motorisés et polluants au profit des mobilités

alternatives, qu'elles soient actives comme le vélo et

la marche à pied ou collectives et partagées.

Comment assumer ses responsabilités tout en bâtissant

des villes où il fait bon respirer en emportant le soutien

de la population locale ? Les solutions favorables au report

modal ne manquent pas. Elles n'attendent que vous pour être

concrétisées dans les territoires !

|

Le

Réseau Action Climat-France

Association spécialisée sur le thème des

changements climatiques, regroupant 15 associations nationales

de protection de l’environnement,

de solidarité internationale, d’usagers des transports

et d’alternatives énergétiques, elle est

le représentant français

du Climate Action Network International, fort de 900

associations membres dans le monde.

Les

missions du rac sont :

-

Suivre les engagements et les actions de l'État et

des collectivités locales en ce qui concerne la lutte

contre les changements climatiques.

-

Dénoncer les lobbies et les États qui ralentissent

ou affaiblissent l'action internationale.

-

Proposer des politiques publiques cohérentes avec les

engagements internationaux de la France

|

Les

villes Respire de demain

Les

villes Respire de demain

Rédactrice

: Lorelei Limousin, responsable des politiques de transports

au Réseau Action Climat France

Graphisme : solennmarrel.fr

Remerciements

:

Aux membres du Comité de pilotage pour leurs précieux

conseils.

Aux experts du service de la Qualité de l'air et

du service Transports et mobilités de l'Ademe ainsi

qu'aux membres du Réseau Action Climat pour leur

relecture attentive.

|

| |

Les

villes Respire

de demain |

|

Comité de pilotage :

Mohamedou

Ba, Marie Pouponneau, Ademe

Silvano Domergue, Stéphane Taszka, Commissariat Général

au Développement Durable

Marie Molino, Groupement des Autorités Responsables

des Transports

Bernadette Humeaux, Fédération Française

des Usagers de la Bicyclette

Marie Larnaudie, Plaine Commune

Charlotte Marchandise, ville de Rennes, réseau des

villes-santé de l'OMS

Experts

du service de la Qualité de l'air et du service Transports

et mobilités de l'Ademe :

Nathalie

Martinez et Bertrand-Olivier Ducreux

Membres

du Réseau Action Climat :

Morgane

Creach, Charlotte Isard, Meike Fink

Bruno Gazeau, Fédération Nationale des Associations

d'Usagers des Transports

Olivier Schneider, Fédération Française

des Usagers de la Bicyclette |

|

|

|

|

|

|

![]() Les villes Respire de demain

Les villes Respire de demain