|

Le

coût de la majorité des actions proposées dans ce

guide est relativement modeste en comparaison avec les investissements

traditionnels des collectivités. Des ressources dédiées

et pérennes sont néanmoins nécessaires pour garantir

au projet des moyens humains et financiers appropriés et une légitimité

suffisante pour être mené à bien. Mené avec

l’implication et le soutien d’une

pluralité d’acteurs locaux, l’investissement portera

rapidement ses fruits tant sur le plan économique que la qualité

de vie.

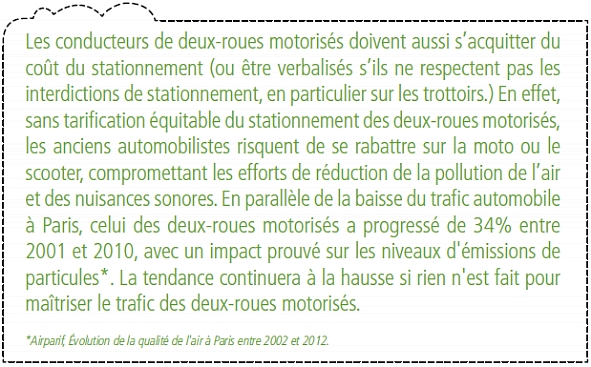

Un

plan de stationnement pour les véhicules, les deux-roues

motorisés et le vélo

|

Aujourd’hui, 15% des trajets automobiles effectués

en ville s’étalent sur moins de 500 mètres,

notamment parce qu’il est trop facile de stationner au

départ et à l’arrivée. Entre 5 et

20% des véhicules en circulation en ville sont à

la recherche d'une place de stationnement (GART ). Paradoxalement,

les automobilistes passent donc un temps considérable

à chercher une place, augmentant inutilement leur consommation

de carburant. Intuitivement, la tentation est grande de résoudre

cette situation en multipliant le nombre de places disponibles

et de proximité mais ce serait une erreur car la collectivité

conforterait le choix de la voiture. Plus généralement,

le recours à la voiture ayant tendance à décroître,

l’offre en stationnement devrait aussi être régulée.

Ces dernières décennies, les collectivités

ont fait le choix d’étendre les offres en stationnement

dans l’objectif d’attirer un nombre toujours croissant

de voitures. La tendance actuelle cherche davantage à

concilier des intérêts environnementaux et sociaux

au moyen d’une politique de stationnement plus équilibrée

afin de désencombrer la ville et d’atténuer

la congestion routière. La réforme du stationnement

en cours est l'opportunité de concrétiser et d'accélerer

cette tendance.

Réguler

le stationnement pour réguler le trafic

Le

stationnement est un facteur déterminant du taux de recours

à la voiture dans les déplacements locaux. À

Lille par exemple, si le stationnement est assuré sur

le lieu de travail, la voiture est choisie par 80% des gens.

Ce taux tombe à 58% quand ce n’est pas le cas.

Certaines politiques de gestion des conditions de stationnement

menées en France et à l’étranger

montrent qu’il est tout à fait possible d’infléchir

la politique de stationnement à l’aune d’une

politique de mobilité plus soutenable, sans s’attirer

une levée de boucliers de la part des habitants. Là

encore la pédagogie et le dialogue doivent être

de mise car la disponibilité comme le prix du stationnement

représentent des sujets délicats pour l'acceptation

publique.

Avec la loi de modernisation de l’action publique territoriale

et d’affirmation des métropoles s’opère

la décentralisation et la dépénalisation

du stationnement et avec elle, l’intégration

du stationnement comme outil clé des politiques de déplacements.

À partir du 1er janvier 2018, les collectivités

pourront fixer les prix horaires du stationnement et les montants

des redevances pour non-acquittement du paiement du stationnement

sur voirie, mieux gérer les flux automobiles et dégager

des ressources financières pour la mobilité durable.

Les collectivités pourront saisir cette nouvelle liberté

pour optimiser leur politique de stationnement de façon

à fluidifier la circulation routière au bénéfice

des automobilistes eux-mêmes tout en apportant des réponses

aux nouveaux enjeux qui vont de la mise à disposition

de places de stationnements pour les vélos à la

prise en compte des deux-roues motorisés et des mobilités

partagées. Ne sacrifiez pas vos efforts pour la mobilité

durable avec une politique de stationnement contradictoire !

La ville de Valletta, à Malte, a significativement réduit

le nombre de stationnements disponibles dans le centre-ville

tout en rendant payant le stationnement des non-résidents

- 6,25a/ jour - avec les bons résultats suivants :

-

Baisse de 7,4% du nombre de voitures dans le centre ville.

-

Hausse

de 10% de transfert de la voiture vers les transports publics,

le vélo et la marche à pied.

Favoriser

les mobilités alternatives

Adapter les parkings existants aux nouvelles mobilités

: on voit apparaître un nombre croissant de places

réservées aux covoitureurs ou à l’autopartage,

de panneaux d’autostop organisé, voire même

de box réservés aux vélos en libre-service,

de stations d’autopartage et de vélo en libre service,

etc. Le stationnement représente un levier déterminant

pour développer et promouvoir l’intermodalité.

Développer les aires de covoiturage aux abords

des axes très fréquentés et aux abords

des stations - terminus - de transports collectifs pour encourager

la pratique dans les déplacements quotidiens.

Tout bâtiment neuf de bureaux, commerces, cinéma

ou d'habitations, ou bien faisant l'objet de travaux de rénovation

doit désormais être équipé d'un parking

sécurisé pour les vélos et de bornes de

recharge pour les véhicules électriques.

Des tarifs adaptés à la transition

énergétique

Il

est grand temps de tourner la page du stationnement gratuit

pour assurer une rotation suffisante des véhicules motorisés

et diversifier l’offre de mobilité sur la voirie.

Sans stationnement payant, la ville reste remplie de voitures

ventouses. En outre, environ 65% des usagers ne payent

pas leur stationnement (GART) et s’exposent donc à

une amende alors que le paiement pourrait être facilité

et les contrôles plus réguliers.

D’autres idées pour des tarifs plus adaptés

aux objectifs de lutte contre la pollution existent :

-

Limiter le nombre de stationnements à tarif préférentiel

pour chaque ménage pour les encourager à se

tourner vers l’autopartage entre particuliers.

-

Inverser le rapport entre le prix du stationnement sur

voirie et celui du stationnement en ouvrage - privé

et ou public - afin de rééquilibrer le partage

de l’espace public au bénéfice d’autres

usages.

-

Réserver des modalités de stationnement favorables

aux véhicules moins polluants

grâce aux certificats Crit’air.

Avec la réforme de la dépénalisation du

stationnement, il sera bientôt possible de moduler la

tarification du stationnement sur voirie en fonction des quartiers

et des stratégies locales de redynamisation de certaines

zones. La collectivité pourra également décider

de moduler les tarifs selon le type d'usage du stationnement

pour tenir compte des différents besoins : livreurs,

professionnels...

Les idées reçues sur le stationnement

Idées

reçue 1 : No parking no business : sans parking,

les clients vont fuir !

Ouvrir le dialogue avec les commerçants locaux est indispensable

pour entendre leurs préoccupations et leurs besoins et

rechercher les meilleurs ajustements pour l'intérêt

général.

Idées reçue 2 :

Il n’y a pas de place pour se garer !

La politique de régulation du stationnement doit veiller

à rendre plus accessible l'offre disponible dans les

parkings fermés afin de dissuader le stationnement en

voirie.

Idées reçue 3 : C’est trop cher !

Au regard du taux actuel de non paiement - 65% environ selon

le GART - le coût actuel du stationnement en voirie s'avère,

en réalité, plutôt modeste en France.

|

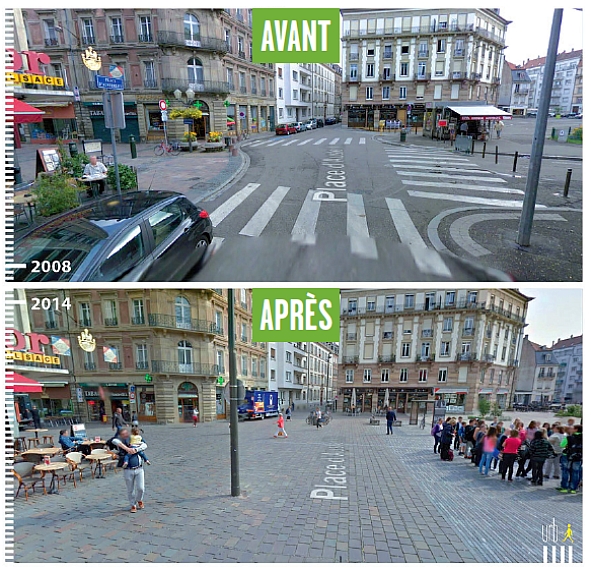

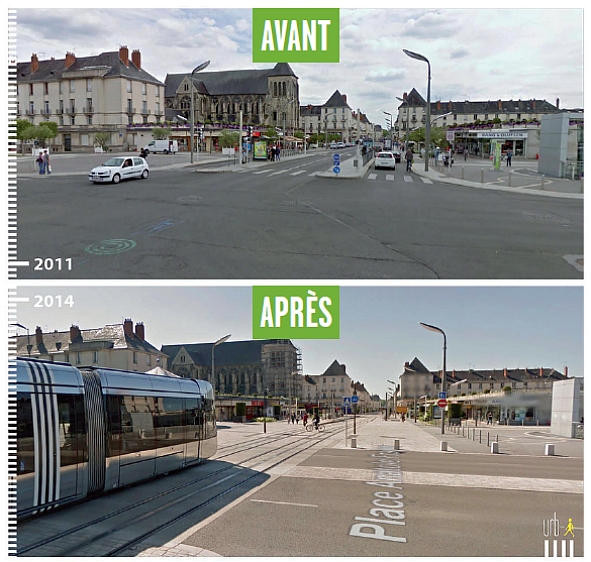

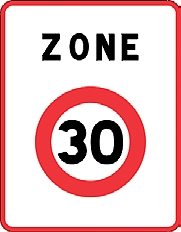

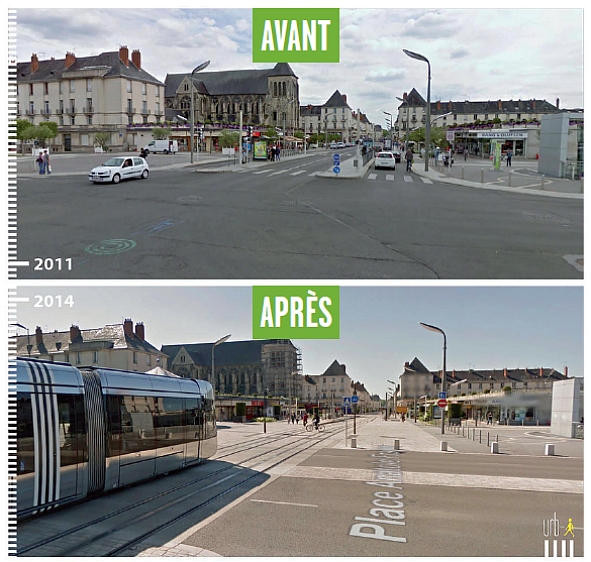

©

Urb-i / Google streetview ©

Urb-i / Google streetview

Nîmes,

Poitiers, Bordeaux, Saint-Étienne, Dijon, etc.: toutes

ces villes ont réalisé des aménagements visant

à rééquilibrer le partage de l'espace public

en faveur des mobilités alternatives au transport routier.

Des clichés des progrès réalisés sont

observables sur urb-i.com

©

Urb-i / Google streetview

©

Urb-i / Google streetview

©

Sam Saunders

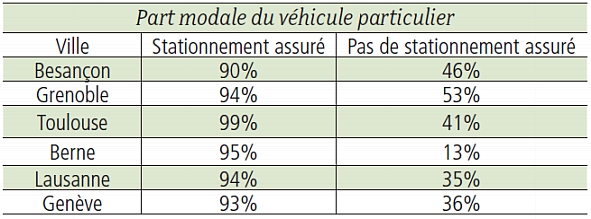

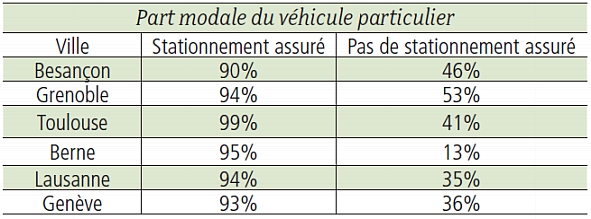

L’utilisation

de la voiture diminue de moitié au moins lorsque la possibilité

de

stationner à destination n’est pas garantie.

Source : Cédis, Indiggo Transport

et Écologie 2012

|

| Les

pistes pour emporter le soutien de la population locale à

une régulation du stationnement

Conseil

n°1 : Réévaluer les besoins de stationnement

Conseil n°2 : Rendre utiles les recettes du stationnement

Conseil n°3 : Et surtout, donner du sens à l’espace

libéré des parkings

|

| Les

zones à circulation restreinte : la moitié de la

population potentiellement mieux protégée !

|

| |

C’est

la grande nouveauté ! La Loi de transition énergétique

a donné aux maires et aux présidents d’établissement

public de coopération intercommunale qui disposent du pouvoir

de police la possibilité de mettre en place une zone à

circulation restreinte (ZCR) sur leur territoire si celui-ci est

couvert par un plan de protection de l'atmosphère (PPA).

L’objectif de la mesure est d’interdire la circulation

de certains véhicules en fonction de leur niveau de pollution

dans toute la ville ou bien sur une ou plusieurs zones délimitées,

de manière permanente ou temporaire. L'interdiction de

circuler peut s'appliquer aussi bien aux véhicules lourds

qu'aux véhicules légers ou deux-roues motorisés.

La mesure s’apparente aux zones à basses émissions

mises en oeuvre dans de nombreuses villes européennes et

dont l’efficacité environnementale sur le renouvellement

du parc automobile et sur la diminution des concentrations des

polluants dans l’air s’est fait ressentir très

rapidement. En France, la moitié de la population réside

dans le périmètre d'un PPA et pourrait donc être

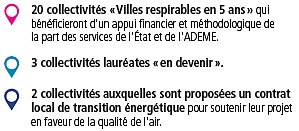

mieux protégée. Une vingtaine de collectivités

territoriales ont été désignées lauréates

en 2015 de l'Appel à projet national Villes respirables

pour préfigurer ou créer des zones à circulation

restreinte. Ces villes pilotes sont accompagnées par les

directions régionales de l'environnement, de l'aménagement

et du logement et doivent bénéficier d'un soutien

financier de l'État.

Mode d'emploi pour créer une zone à

circulation restreinte

La commune ou l’intercommunalité peut prendre

l’initiative d’une ZCR pour lutter contre la pollution

de l’air et inscrire son action dans le PPA et le Plan Climat

Air Énergie territorial. L’accord de l’État

est nécessaire pour inclure des voies du domaine public

routier national ou de voies du domaine public routier départemental.

Seule obligation, une étude d’impact environnemental

doit évaluer la réduction attendue des émissions

de polluants avec la création de la ZCR.

Les expériences de zones à basses émissions

en Europe et les études de faisabilité des zones

d'action prioritaire pour l'air (ZAPA, ex-ZCR) en France sont

riches d’enseignements. Les collectivités peuvent

agir à cinq niveaux au moins pour renforcer l’efficacité

environnementale, économique et sociale des zones à

basses émissions et leur acceptabilité et adapter

le dispositif de ZCR à leur territoire.

1ère

condition de réussite : Le périmètre de la

mesure

Tous les véhicules pouvant être concernés,

la collectivité peut choisir d'intégrer ou non les

véhicules lourds, les véhicules utilitaires légers,

les voitures et les deux-roues motorisés, en fonction de

ses particularités locales : source de pollution, taux

d'utilisation des véhicules, existence d'alternatives...

-

Plus le scénario est ambitieux - périmètre

géographique, catégories de véhicules

- plus les gains sont significatifs sur la qualité

de l'air. Il faut cibler les véhicules non pourvus

de filtres à particules en premier lieu. L’amélioration

de la qualité de l’air est nette : des réductions

des concentrations de NO2 et de PM10 dans l’air ambiant

de 1 à 10% peuvent être observées ainsi

qu’une diminution du nombre de journées de dépassement

de la concentration journalière en PM10. Le nombre

de citadins exposés à des niveaux de pollution

qui dépassent les valeurs limites réglementaires

diminue.

-

Le contrôle est indispensable : la réussite du

dispositif repose en grande partie sur les moyens de surveillance

déployés. Une période blanche à

visée pédagogique peut être envisagée

mais les sanctions devront être effectives pour dissuader

les infractions relatives à l'interdiction de circuler.

2ème

condition de réussite : La progressivité de la

mesure

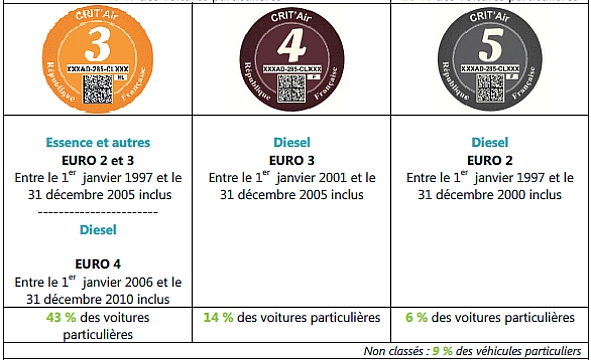

Les véhicules autorisés dans la zone à

circulation restreinte sont choisis en fonction de leur motorisation

- diesel, essence ou électrique, hydrogène - et

de leur taux d’émissions de polluants atmosphériques,

réglementé par les normes Euro. La collectivité

dispose de la nomenclature des véhicules de 2016, sur

laquelle se fonde le dispositif de macaron Crit’air

lancé en juillet 2016. Ce dernier permet d'identifier

visuellement les véhicules concernés ou non par

le dispositf de restriction de circulation.

Commencer au plus tôt une mise en oeuvre progressive de

la mesure permet de gagner le soutien de la population locale.

Rien ne vaut la démonstration par les faits !

Limiter

la circulation des camions et des cars avant d’appliquer

la mesure aux voitures peut donc constituer une première

étape dans le cadre d’un plan échelonné

sur plusieurs années. En revanche, l’impact sur

les concentrations de polluants sera moins marqué. La

lutte contre la pollution de l’air ne peut passer à

côté du premier contributeur des sources d'emissions

de polluants : les véhicules particuliers.

Pour ne pas faire de déçus, la ZCR doit être

mise en oeuvre sur une zone desservie par les transports alternatifs.

Le calendrier de mise en oeuvre doit être connu suffisamment

à l’avance afin de permettre aux particuliers et

aux professionnels de se préparer et de s’adapter

à la mesure

3ème

condition de réussite : Des possibilités d'exemption

pour quelques-uns

Les collectivités peuvent ajouter des dérogations

particulières aux dérogations nationales prévues

: véhicule d’intérêt général,

de personnes à mobilité réduite, du ministère

de la défense et les transports collectifs basses ou

très basses émissions. Ce peut être une

condition de mise en oeuvre et de succès de la zone à

circulation restreinte, à condition que ces dérogations

permettent de véritablement lever certaines barrières

liées à des cas particuliers. Les professionnels

et les personnes dont les revenus sont modestes peuvent se trouver

dans une impasse pour se déplacer. Si une minorité

de véhicules bénéfice de dérogations,

l’efficacité de la mesure n’est pas remise

en cause.

4ème condition de réussite : Ne pas faire cavalier

seul

Il va de soi que le processus d’élaboration de

la zone à circulation restreinte ainsi que ses modalités

de mise en oeuvre mérite l’implication de tous

les acteurs du territoire pendant la phase préparatoire.

Comme la pollution, le territoire d’une zone à

circulation restreinte ne correspondra pas nécessairement

au territoire de la commune ou de la communauté de communes.

Il est souvent plus pertinent de raisonner au-delà des

frontières administratives ou bien de co-construire le

projet au niveau de la communauté de communes voire même

du département ou de la région pour tenir compte

des flux ou des dynamiques et des dichotomies existantes entre

périphérie et centre-ville, milieu rural et zone

urbaine. Le dimensionnement de la zone à basses émissions

est variable et dépend du contexte local. Une démarche

collective est bénéfique grâce au partage

des responsabilités, des coûts de mise en oeuvre

et des mesures d’accompagnement mais aussi pour garantir

la pérennité de la mesure dans le temps

5ème

condition de réussite : Des aides à la transition

et des dispositifs de soutien

Accompagner les plus fragiles : une prime à la conversion

automobile - aide au renouvellement du véhicule - a été

mise en place au niveau national pour remplacer un véhicule

ancien diesel par un véhicule à plus faibles émissions.

Ces aides peuvent être complétées au niveau

local par des aides au changement de mode de transport ou bien

de changement de véhicule utilitaire pour les professionnels

par exemple.

Communiquer avec pédagogie : les habitants comme les

visiteurs ont besoin d’information claire pour comprendre

le fonctionnement des ZCR. Un numéro téléphonique

peutêtre mis à disposition des habitants, des entreprises

et des

professionnels indépendants pour informer et conseiller,

au moins au début de la mise en place du dispositif.

La pédagogie et la valorisation des bénéfices

de l’action seront de mise.

LA

ZCR ne peut se suffire à elle-même

Les expériences montrent que ce dispositif ne peut constituer

à lui seul une solution aux problèmes de dépassements

des valeurs limites réglementaires pour la qualité

de l’air et doit s’inscrire dans le cadre d’un

plan d'actions plus large.

Les études menées sur les zones à basses

émissions ou leur expérimentation témoignent

aussi de la nécessité de combiner habilement les

mesures restrictives aux actions de promotion des alternatives.

Pour diminuer l’emprise de l’automobile en ville,

encore faut-il rendre les alternatives possibles et attractives.

Les personnes touchées par la ZCR expriment des attentes

fortes en matière de transports en commun et d’accompagnement

au report modal qu’il ne faut pas sous-estimer.

|

|

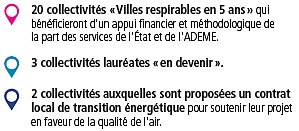

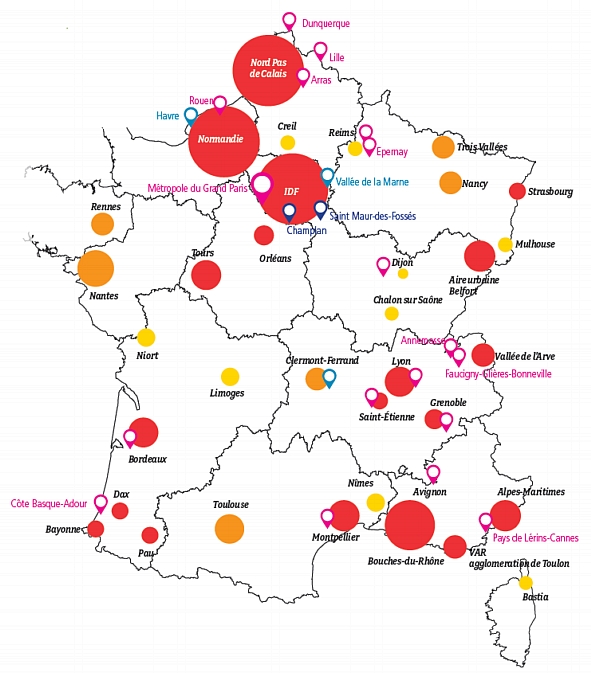

Les

villes lauréates de l'appel à projet Villes respirables

(2015)

Les

zones à circulation restreinte potentielles en France :

ces villes ont été nommées lauréates

de l'appel à projet Villes Respirables pour la création

ou la préfiguration d'une zone à circulation restreinte

sur leur territoire.

Les

zones couvertes par un plan de protection de l'atmosphère

(PPA)

Source

: Ministère de l'environnement |

Pour

aller plus loin :

-

Ademe, Les zones à faibles émissions (Low Emission

Zones - LEZ) à travers l'Europe, 2014.

-

Ademe, Synthèse des études de faisabilité

réalisées par les sept collectivités ZAPA,

2015.

-

Ademe, État de l'art sur les péages urbains :

objectifs recherchés, dispositifs mis en oeuvre et impact

sur la qualité de l'air, 2014.

|

Des

zones de circulation apaisée aux zones à trafic

limité |

| Le

code de la rue à fait son apparition en 2008 avec la création

de nouvelles zones de circulation apaisée et la

modification des aires piétonnes. Depuis, ces zones se

sont largement développées. Les collectivités

peuvent aussi faire primer leur droit à l’expérimentation

pour aller plus loin et rétablir un partage plus équitable

entre les modes de transport dans des zones plus étendues.

Ouvrir des zones à circulation apaisée et des espaces

mixtes, c’est avancer pas à pas dans une ville conviviale,

pacifiée et pratique à la fois. Ces zones apportent

des réponses à différentes attentes: augmenter

la fréquence et la régularité des transports

en commun, favoriser le vélo et la marche à pied,

limiter les nuisances notamment sonores, préserver le centre

ville, etc. Ces aménagements doivent naturellement s’intégrer

dans une démarche globale qui articule la lutte contre

la pollution de l’air et les émissions de gaz à

effet de serre avec les politiques de déplacements (PDU)

et d’urbanisme (PLUi). Les zones à trafic limité

représentent un exemple de projet abouti.

Développer

les zones à circulation apaisée

Les lieux à apaiser en premier

-

Les parvis et les places centrales, les quartiers touristiques

et historiques.

-

Les zones concentrées de commerces, services publics,

transports.

-

Les rues résidentielles ou de lotissements, les éco-quartiers.

Ces

zones doivent être pensées dans une stratégie

globale d’aménagement à l’échelle

du territoire et ne sont pas réservées aux quartiers

centraux. A fortiori, seule une minorité de la voirie urbaine

est consacrée à l'écoulement du trafic, le

reste de la chaussée faisant généralement

l'objet de déplacements fonctionnels liés à

l'habitat ou aux sorties des écoles... La circulation peut

donc aisément être ralentie et apaisée, en

dehors des axes de grande circulation.

Ça doit se voir !

La zone à circulation apaisée doit être facilement

reconnaissable par les différents usagers de le voirie.

Certains signes ne trompent pas : il est ordinaire de marcher

sur la route sans risque dans une zone de rencontre à condition

que celle-ci soit aménagée au profit de tous. Paradoxalement,

les feux, les panneaux stop ont pour effet d’encourager

les excès de vitesses et peuvent donc être supprimés

dans ces zones.

Et les autres ? Vélos, transports en commun, c’est

au maire de décider !

Le maire peut décider de la circulation des vélos

et des transports publics dans les aires piétonnes. De

même, les commerçants peuvent se faire livrer à

certains horaires. À condition d’inscrire sur le

panonceau livraison de 7h à 10h.

Il

suffit d’un sens interdit… pour faire respirer tout

un quartier

Nantes

La ville de Nantes expérimente depuis 2012 une zone à

trafic limité autour du boulevard des 50 Otages. Les véhicules

des riverains - les familles disposent de deux macarons - des

artisans, des livreurs et des commerçants, sans oublier

les bus et les taxis, peuvent circuler librement. Les touristes

peuvent accéder au centre-ville sous couvert de présenter

une réservation d’hôtel.

C'est en installant un panneau sens interdit à

l'entrée du quartier central que Nantes a fait bon usage

de son droit à l'expérimentation et mis en place

une zone à trafic limité sur le modèle italien.

La communication est clé ! La métropole de Nantes

a communiqué de manière positive auprès du

grand public avant et pendant les travaux tout en consacrant des

efforts particuliers pour des publics spécifiques. Les

commerçants ont bénéficié d'une attention

particulière qui s'est concrétisée par la

distribution d'un guide dédié sur la question des

travaux. Les transporteurs, les livreurs et les artisans ont également

été en première ligne de la concertation

engagée par la métropole. La ZTL de Nantes a eu

pour effet de doubler le trafic cycliste en un an dans la zone.

Le nombre de véhicules passant par jour sur le cours des

50 Otages a été divisé par trois. Nantes

a aussi choisi la ville apaisée comme nouvelle

identité.

Montpellier

En tête des classements des villes préférées

des Français, Montpellier a piétonnisé une

grande partie de son centre-ville depuis 2004, et comptabilise

aujourd’hui, après plusieurs vagues de piétonisation,

plus de 24 kilomètres de rues piétonnes, contre

300 m à Toulouse par exemple. La démarche répondait

à trois objectifs : préservation de l’environnement,

dynamisme du commerce et protection du patrimoine, et a été

complétée par la création d’un réseau

de tramways particulièrement dense et convivial dont le

développement se poursuit aujourd’hui.

La

piétonisation a des effets bénéfiques sur

la qualité de vie et la pollution : l’accès

au centre-ville est désormais effectué davantage

en vélo ou à pied (35%) qu’en voiture (25%)

et majoritairement en transports en commun (40%).

Paris

À Paris, la fermeture aux voitures des voies sur berges

sur la rive droite de la Seine s’est avérée

positive sur le plan acoustique selon Bruitparif et de la pollution

de l’air avec une baisse de 15% du dioxyde d’azote

sur le site, et ce, au prix de deux petites minutes supplémentaires

de temps de parcours entre l’Est et l’Ouest de la

ville seulement.

Pour

aller plus loin, les collectivités peuvent s’inspirer

des zones à trafic limité à l’italienne

Le principe des zones à trafic limité consiste

à réserver la possibilité de circuler aux

résidents, ainsi qu’aux transports publics et aux

services de sécurité et d’interdire l’accès

à la majorité des véhicules de façon

permanente ou à certains

horaires. Dans certains cas, la zone à trafic limité

italienne fonctionne sur la base d’un péage d’accès

pour les véhicules. Apparues en Italie dans les années

1960, avant d’être consacrées par une législation

nationale en 1989, il existe plus de 100 zones à trafic

limité en Italie aujourd’hui, qui couvrent généralement

les centres historiques. Les motivations répondent à

des enjeux de sécurité, santé, ordre public,

patrimoine environnemental et culturel – autant de préoccupations

impactées par le trafic automobile.

Les règles

- À

la différence des zones à basses émissions

ou des zones à circulation restreinte françaises,

les autorisations de circuler ne dépendent pas de la

pollution des véhicules, sauf pour les électriques

et hybrides qui peuvent être avantagés.

-

Malgré l’attachement à la Vespa, les deux-roues

motorisés sont généralement exclus des

zones à trafic limité. En France ils peuvent aussi

être interdits d’accès dans les zones à

circulation restreinte.

-

Les livraisons sont autorisées en fonction de leur tonnage

et des horaires - entre 6 et 9h à Sienne par exemple

-et doivent respecter les emplacements dédiés.

-

Le nombre de véhicules autorisés par foyer - à

titre gratuit ou payant, cela dépend - varie en fonction

de la collectivité.

-

Le stationnement est généralement délimité,

voire interdit pour les résidents qui ont un parking

privé.

Les

exceptions qui confirment la règle

Des dérogations sont prévues pour les transports

publics, les taxis, les véhicules de services public -

gaz, téléphone, service de nettoiement, poste, services

municipaux… - les médecins en service, la police,

les pompiers et les secours, les personnes invalides et certains

véhicules, comme les voitures électriques. À

Sienne, les artisans peuvent circuler pendant les heures de travail.

Un

dispositif plébiscité

-

Avant même leur apparition dans la loi, la mise en place

de zones à trafic limité avait recueilli le soutien

massif de la population - de 60 à 70% - à l’occasion

de référendums locaux au début des années

198028.

- À

Padoue, les effets sur les commerces et les résidents

sont positifs, alors même que les commerçants y

étaient plutôt opposés, comme en témoignent

le nombre de baux commerciaux et l’augmentation des prix

de l’immobilier.

-

Aujourd’hui, de nouvelles zones à trafic limité

font leur apparition, comme à Bologne, mais aussi dans

les régions plus méridionales, comme à

Naples.

-

Le contrôle, assez strict, représente généralement

une source de financement pour la commune. Efficacité

environnementale grâce au report modal Dans certaines

villes italiennes, la pratique du vélo est digne des

pays nordiques. Ces résultats ont été obtenus

grâce à la création des zones à trafic

limité. Les transports en commun sont fluides et sont

de plus en plus fréquentés en ville.

|

©

Alain Rouiller |

| La

zone de rencontre

La zone de rencontre permet à la rue de retrouver la diversité

de ses usages, en redonnant la priorité au piéton.

La différence avec la zone piétonne est la présence

de véhicules motorisés. Mais le piéton bénéficie

de la priorité sur tous - sauf le tramway - sur toute la

largeur de la voie, même la chaussée. La vitesse

des véhicules est limitée à 20 km/h, et le

stationnement impossible sur ces voies. Au Royaume-Uni et aux

Pays-Bas, les rues calmes et à vélo qui s’apparentent

aux zones de rencontre en France ont changé la qualité

de vie. |

|

| L’aire

piétonne

C’est une zone dédiée où seuls les

tramways ont la priorité sur les piétons. Les cyclistes

et les véhicules doivent rouler au pas. La circulation

des véhicules motorisés est exceptionnelle, et conditionnée

à la desserte de la zone, de même que le stationnement,

y compris pour les résidents. Un accès temporaire

à la zone piétonne peut être maintenu pour

les véhicules motorisés des riverains et les livreurs

qui disposent d'un badge pour passer les bornes automatiques. |

|

| Zone

30

La zone 30 est aussi une zone de circulation qui se veut apaisante

puisqu’elle limite à 30 km/h la vitesse des véhicules

et rassure les autres usagers de la voirie (piétons et

cyclistes). La généralisation des double-sens cyclables

y est devenue obligatoire (décret juillet 2008). Mais limitée

à quelques voies seulement, les effets de la zone 30 ne

sont pas perceptibles. La ville 30 est nettement plus audacieuse

!

À vos marques ! Prêts ? Partez !

Il est possible de commencer certains jours, à certains

horaires… C’est ainsi que l’opération

Paris respire consistant à fermer les berges de

la Seine et d’autres quartiers de Paris à la circulation

routière le dimanche a évolué vers la piétonisation

pérenne des voies sur berges. Comme nous sommes tous piétons,

nous en profitons tous ! |

|

|

La

zone à trafic limité de Nantes

© Alain Rouiller

© Alain Rouiller

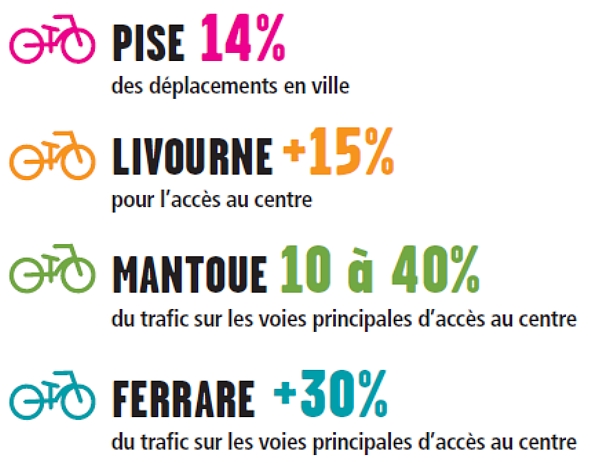

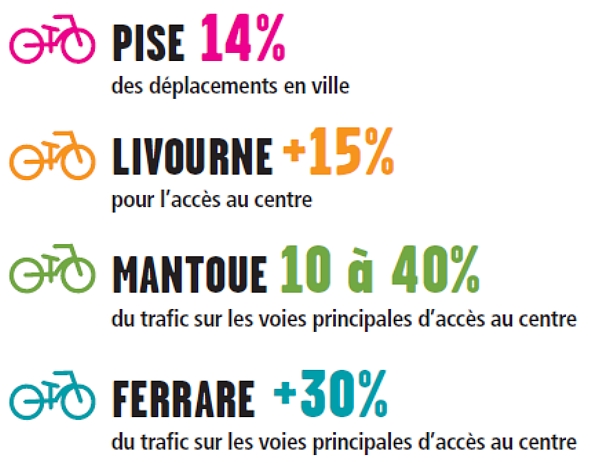

La

part du vélo dans les déplacements dans les zones

à trafic limité La

part du vélo dans les déplacements dans les zones

à trafic limité

Source

: Rue de l'Avenir, Les zones à trafic limité, la

solution italienne, 2014

Aller plus loin

-

Cerema - Direction technique Territoires et ville, Une voirie

pour tous

voiriepourtous.developpement-durable.gouv.fr

-

Cerema - Les zones de circulation apaisée - Une voirie

pour tous 2012

-

Rue de l'Avenir - Les zones à trafic limité,

la solution italienne, 2014

|

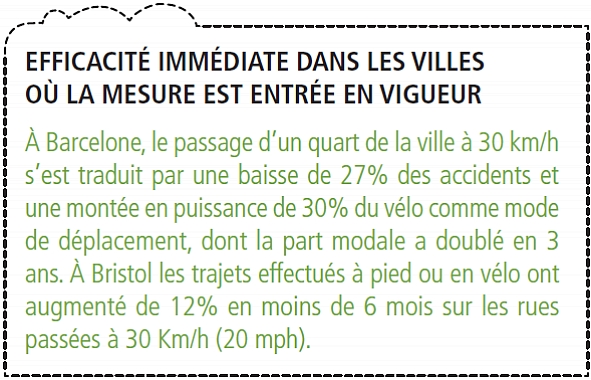

Efficacité

environnementale grâce au report modal

Dans certaines villes italiennes, la pratique du vélo est

digne des pays nordiques. Ces résultats ont été

obtenus grâce à la création des zones à

trafic limité. Les transports en commun sont fluides et

sont de plus en plus fréquentés en ville.

|

La

ville à 30 - réduire les limitations de vitesses

en ville et sur les rocades

|

©

Sylvain Frappat - Ville de Grenoble 2014

©

Sylvain Frappat - Ville de Grenoble 2014

©

Alain Rouiller

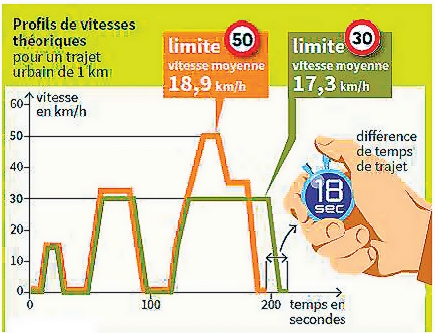

La

vitesse moyenne diminue à peine

avec la baisse des limitations de vitesse

Source : ville30.org

|

La

loi de transition énergétique pour la croissance

verte a introduit la possibilité pour le maire de réduire

la vitesse de circulation sur tout ou partie des voies de l’agglomération.

Non seulement, le maire peut décider de passer toute sa

ville ou la majorité de la voirie à 30 km/h alors

que seules les zones 30 étaient autorisés

jusqu'en 2015 mais il a également la liberté de

diminuer la limitation des vitesses sur les rocades et les grands

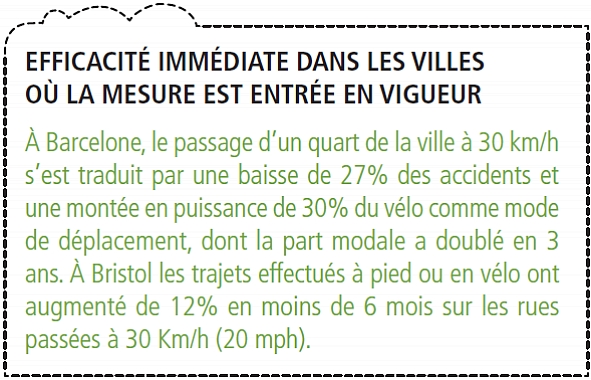

axes. Cette mesure à fait ses preuves là où

elle a été mise en oeuvre en France et à

l'étranger, en contribuant à rééquilibrer

le partage de l'espace public et à favoriser le report

modal mais aussi à diminuer les pollutions et les insécurités

routières.

Inversez

la règle et l’exception

Dans la ville à 30 nulle obligation d’abaisser

la vitesse à 30 km/h sur la totalité de la voirie

mais la vitesse de 30 km/h est la mieux adaptée sur 80%

de la voirie urbaine, à commencer par les zones résidentielles,

les rues commerçantes et aux abords des écoles.

Certains grands axes, où circulent notamment les lignes

de bus structurantes peuvent rester ou passer à 50 km/h.

Aux Pays-Bas, la vitesse maximale est d’ores et déjà

limitée à 30 km/h sur 80% du réseau urbain.

Une baisse de 42% des accidents a été constatée

depuis la mise en place des zones 30 et des espaces de rencontre.

La ville 30 est tendance

Après les annonces de Paris sur l’objectif de mettre

la moitié de la capitale à 30 km/h dès

2016 - contre 20% en 2015 -, la métropole de Grenoble

lui a emboité le pas en généralisant la

limitation des vitesses de 30 km/h à l'ensemble de 43

communes sur 49. Dans la métropole apaisée, 30

km/h devient ainsi la règle et non plus l’exception.

Un certain nombre de petites et moyennes villes françaises

ont déjà generalisé le 30 km/h - Sceaux,

Ville-du-Bois, Fontenay-aux-Roses - et d'autres villes pourraient

bientôt préciser les mêmes ambitions : Annecy,

Rodez, Tournai...

Une

efficacité à moindre coût

La mesure a un coût relativement modeste qu’il faut

engager pour les marquages au sol et les panneaux, et éventuellement

les contresens cyclables et les feux pour vélos. Paris

consacre 4 millions d’euros pour baisser la vitesse maximale

sur 173 km de rues. L’usage du vélo se développe

naturellement et exige moins d’investissements dans les

aménagements dédiés. La Suisse économise

120 à 130 millions d'euros par an grâce à

la généralisation du 30 km/h dans 30 zones.

Les

atouts de la ville à 30km/h pour la population locale

La

sécurité routière progresse

Le risque baisse considérablement : alors qu’il

faut 13 mètres pour s’arrêter lorsqu’on

roule à 30 km, l’automobiliste roulant à

50 km/h aura parcouru 14 m avant même d’avoir commencé

à freiner ! Le choc est moins grave : lors d’un

choc avec un piéton ou un cycliste à 50 km/h le

risque de décès est multiplié par 9 par

rapport à un choc à 30 km/h. De manière

générale l’OCDE estime que le passage à

la Ville 30 permet de réduire d’environ 25% les

accidents corporels et jusqu’à 40% le nombre de

blessés graves. Les villes ayant adopté ce concept

de « Ville 30 » constatent toutes une forte diminution

de la mortalité et des blessés graves sur leurs

routes : -20% des accidents à Hambourg en Allemagne depuis

l’instauration des zones 30 et -25% d’accidents

à Bruges en seulement 7 mois après le passage

à 30 Km/h d’une grande partie de la ville. En dix

ans, le nombre d'accidents a été divisé

par trois dans la commune de Fontenay-aux-Roses selon le maire

Pascal Buchet.

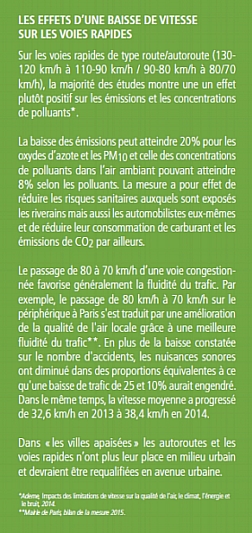

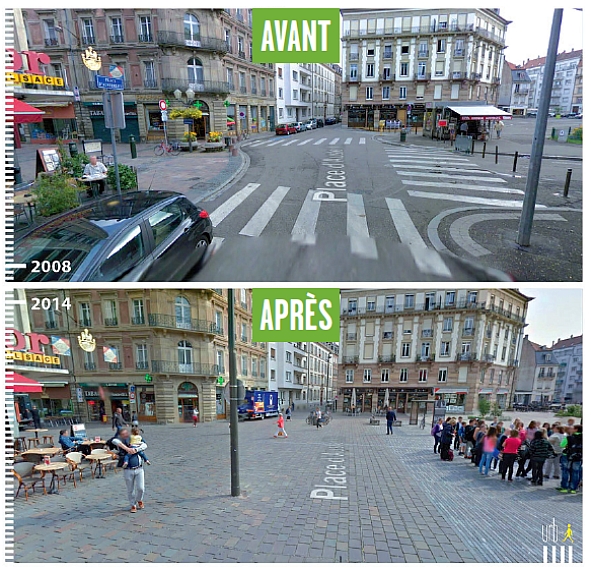

La pollution baisse

L’impact direct au niveau local est contrasté :

en ville, le passage de 50 km/h à 30 km/h peut augmenter

ou diminuer légèrement la pollution - entre -10%

à +30% -, en fonction de la configuration des voies -

rue canyon -, de la présence de ralentisseurs et de la

fluidité du trafic. Néanmoins, la congestion routière

tend à augmenter les émissions de polluants. Abaisser

la limitation des vitesses peut donc s’avérer positif

à condition de fluidifier le trafic en limitant le nombre

de ralentisseurs par exemple et en aménageant la voirie.

Si

le passage à 30 km/h ne peut garantir seul une baisse

de la pollution localisée, la vitesse de 30 km/h a un

effet catalyseur, par l’effet dissuasif qu’elle

occasionne sur l’utilisation de la voiture et positif,

sur les autres modes de déplacement qui sont moins polluants.

En effet, en augmentant le sentiment de sécurité

des cyclistes et des piétons et leur réelle sécurité,

la vitesse à 30 km/h encouragent la mixité des

modes de déplacement.

Le niveau sonore diminue

Réduire de 10 km/h la vitesse de la circulation routière

a pour effet de diminuer de 2-3 dB le volume sonore. Le bruit

causé par 5 voitures roulant à 50 km/h est le

même que 10 voitures roulant à 30 km/h.

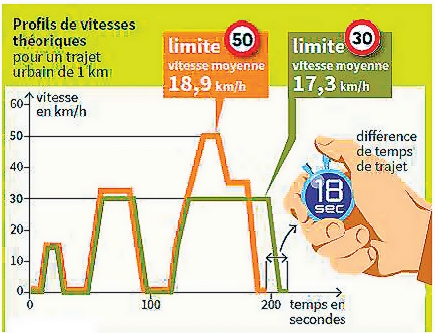

Sans pénaliser les automobilistes

En réalité, si la limitation de vitesse baisse,

on ne va pas vraiment moins vite. La vitesse limite est rarement

atteinte en ville, la vitesse moyenne n’étant souvent

que de 18,9 km/h en réalité. Abaisser la vitesse

limite revient à limiter avant tout les points d’accélération,

ce qui a pour effet de diminuer la vitesse moyenne à

17,3 km/h. En théorie une baisse de 40% de la limitation

de vitesse en ville entraîne une baisse de 10% de la vitesse

moyenne et une hausse de 10% du temps de parcours. Les

automobilistes jouissent des conditions de sécurité

routière renforcées et d'une baisse de la pollution

locale.

Mise

en oeuvre : de l’information à la verbalisation

Dans un premier temps, il peut être opportun de suivre

l’exemple de Grenoble qui souhaite mettre en place des

radars à visée pédagogique. Des sanctions

devront en revanche être imposées aux automobilistes

qui ne respecteraient pas la nouvelle limitation de vitesse.

Donner à voir et communiquer de façon

positive

En vue de faire connaître les bienfaits de la mesure au

plus grand nombre, la ville peut lancer une grande campagne

d’information pédagogique en commençant,

par exemple, aux abords des écoles et des résidences

pour personnes âgées, où la mesure semble

plus qu’évidente. La réduction des vitesses

maximales est mieux acceptée une fois qu’elle a

été mise en place et pu porter ses fruits. Pourquoi

ne pas organiser une course entre les différents modes

de transports pour casser le mythe de la vitesse automobile

en ville ?

Évaluer les impacts de la politique menée

Il est indispensable de mesurer les impacts de la mise en place

d’une zone 30, d’une zone de rencontre ou de la

limitation à 30 km/h de toute une ville. Non seulement

cela permet de constater l’efficacité du dispositif

et de communiquer sur cette efficacité mais cela permet

aussi de relever d’éventuelles faiblesses et, si

besoin, de réaliser des ajustements pour améliorer

le dispositif.

La ville à 30 km/h constitue un point de départ

pour apaiser la circulation routière et la ville dans

son ensemble. Les communes ayant choisi le 30 km/h vont généralement

plus loin avec la piétonisation de certaines voies, la

généralisation des contre-sens cyclables, la création

de zones de rencontres et de zones à 20 km/h, au profit

des mobilités douces.

-

Le

site internet de la pétition citoyenne pour la généralisation

de la vitesse limite de 30 km/h dans les villes européennes

: ville30.org

-

Ademe, Impacts des limitations de vitesse sur la qualité

de l’air, le climat, l’énergie et le bruit,

2014

|

Les villes Respire de

demain : agir sur la mobilité et les transports pour

faire face à l'urgence sanitaire et climatique

Basé en large partie sur le transport

routier, notre modèle de transports est à bout

de souffle : premier secteur d'émissions de gaz à

effet de serre en

ville et l'une des principales causes de pollution de l'air,

la prédominance du tout voiture a un coût élevé

pour les acteurs économiques, les citoyens et la collectivité

toute entière. Fort heureusement, les collectivités

territoriales disposent d'un nombre croissant d'outils pour

agir à la source et modérer la place des véhicules

motorisés et polluants au profit des mobilités

alternatives, qu'elles soient actives comme le vélo et

la marche à pied ou collectives et partagées.

Comment assumer ses responsabilités tout en bâtissant

des villes où il fait bon respirer en emportant le soutien

de la population locale ? Les solutions favorables au report

modal ne manquent pas. Elles n'attendent que vous pour être

concrétisées dans les territoires !

|

Le

Réseau Action Climat-France

Association spécialisée sur le thème des

changements climatiques, regroupant 15 associations nationales

de protection de l’environnement,

de solidarité internationale, d’usagers des transports

et d’alternatives énergétiques, elle est

le représentant français

du Climate Action Network International, fort de 900

associations membres dans le monde.

Les

missions du rac sont :

-

Suivre les engagements et les actions de l'État et

des collectivités locales en ce qui concerne la lutte

contre les changements climatiques.

-

Dénoncer les lobbies et les États qui ralentissent

ou affaiblissent l'action internationale.

-

Proposer des politiques publiques cohérentes avec les

engagements internationaux de la France

|

Les

villes Respire de demain

Les

villes Respire de demain

Rédactrice

: Lorelei Limousin, responsable des politiques de transports

au Réseau Action Climat France

Graphisme : solennmarrel.fr

Remerciements

:

Aux membres du Comité de pilotage pour leurs précieux

conseils.

Aux experts du service de la Qualité de l'air et

du service Transports et mobilités de l'Ademe ainsi

qu'aux membres du Réseau Action Climat pour leur

relecture attentive.

|

| |

Les

villes Respire

de demain |

|

Comité de pilotage :

Mohamedou

Ba, Marie Pouponneau, Ademe

Silvano Domergue, Stéphane Taszka, Commissariat Général

au Développement Durable

Marie Molino, Groupement des Autorités Responsables

des Transports

Bernadette Humeaux, Fédération Française

des Usagers de la Bicyclette

Marie Larnaudie, Plaine Commune

Charlotte Marchandise, ville de Rennes, réseau des

villes-santé de l'OMS

Experts

du service de la Qualité de l'air et du service Transports

et mobilités de l'Ademe :

Nathalie

Martinez et Bertrand-Olivier Ducreux

Membres

du Réseau Action Climat :

Morgane

Creach, Charlotte Isard, Meike Fink

Bruno Gazeau, Fédération Nationale des Associations

d'Usagers des Transports

Olivier Schneider, Fédération Française

des Usagers de la Bicyclette |

|

|

|

|

|

|

![]() Les villes Respire de demain

Les villes Respire de demain

©

Urb-i / Google streetview

©

Urb-i / Google streetview ©

Urb-i / Google streetview

©

Urb-i / Google streetview

La

part du vélo dans les déplacements dans les zones

à trafic limité

La

part du vélo dans les déplacements dans les zones

à trafic limité