|

Donner

aux collectivités locales le déclic pour réguler

le trafic routier et agir sur la pollution de l’air et la réduction

des émissions de gaz

à effet de serre, telle est l’ambition de ce nouveau guide

du Réseau Action Climat. Destiné en particulier aux élus

locaux, il s’adresse à

la multitude d’acteurs impliqués, ou souhaitant s’investir

dans la construction d’une politique de mobilité plus soutenable,

dans le projet

de bâtir des villes qui respirent avec une approche transversale

et multimodale. En plus de dresser un constat des problématiques

liées aux impacts des transports sur la santé et les changements

climatiques, cette publication présente les nouveaux leviers d’actions

qui existent et sont à disposition des collectivités locales

pour mieux réguler l’usage des véhicules motorisés

et polluants

qui causent de nombreuses nuisances en ville et privilégier les

mobilités alternatives.

MOTIVATION

: Pourquoi modérer la place des véhicules motorisés

?

|

|

Les

transports : moteurs des changements climatiques

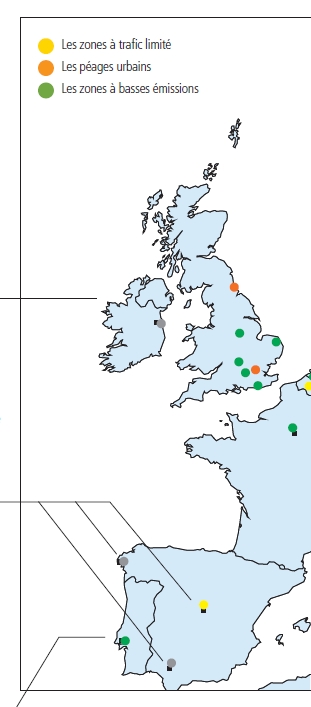

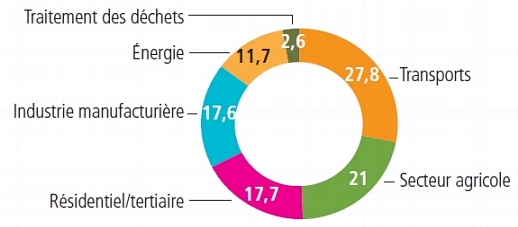

À l’échelle nationale, les transports constituent

le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre

avec 28% des émissions de gaz à effet de serre en

2014, dont 92% sont imputables aux transports routiers et la moitié

aux voitures. Les émissions sont liées à

la dépendance du mode routier, prédominant dans

le transport de marchandises et de personnes, aux énergies

fossiles.

Dans le but d’atteindre les objectifs fixés par la

loi de transition énergétique adoptée en

juillet 2015, la Stratégie nationale bas carbone prévoit

une baisse de 70% des émissions de gaz à effet de

serre du secteur des transports d’ici à 2050 et de

29% d’ici à 2028. Cet objectif s’ajoute à

celui de la Loi Grenelle de 2009 de réduire de 20% les

émissions de gaz à effet de serre des transports

d’ici à 2020, pour les ramener au niveau de 1990.

Or, les efforts déployés jusqu’à maintenant

se sont révélés insuffisants pour véritablement

inverser la tendance. La concrétisation de ces objectifs

doit impliquer tous les acteurs.

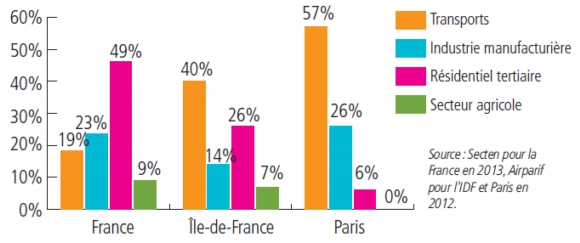

Au niveau local, la mobilité est également un secteur

d’action prioritaire. À l’échelle des

métropoles le constat est le même : les transports

routiers représentent entre un quart et le tiers des émissions

de gaz à effet de serre rejetées sur leurs territoires

- 30% à Bordeaux, 20% à Lyon -, les voitures particulières

comptant pour 60% des émissions environ.

Dans les petites et moyennes villes, la part du transport routier

dans les émissions de gaz à effet de serre est généralement

encore plus importante. Lutter contre les changements climatiques

à l’échelle locale passe donc nécessairement

par une réduction des déplacements motorisés

en ville.

Il existe un gisement important de report modal vers la marche

à pied, le vélo, et les transports en commun à

l’échelle des courtes distances puisqu’en ville

plus de la moitié des déplacements motorisés

s’étendent sur moins de 3 km. Pour les plus longues

distances, l’intermodalité, ou la possibilité

de passer d’un mode de transport à un autre, sera

déterminante. |

Répartition

des GES par secteur en France en 2013 (en %)

(Source : Inventaire France, périmètre Kyoto, CITEPA/MEDDE,

soumission avril 2014.

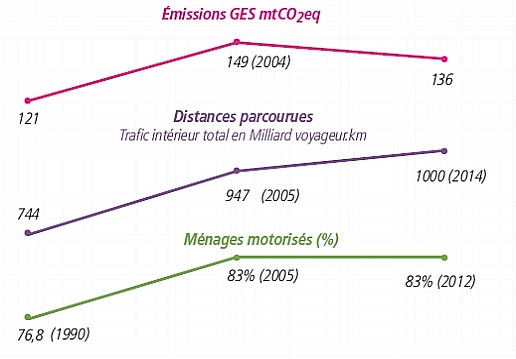

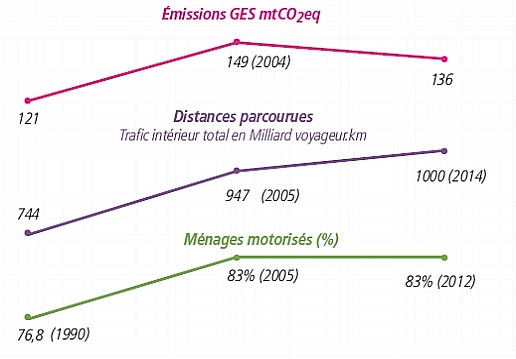

Croissance de mobilité et des émissions de gaz à

effet de serre de 1990 à aujourd'hui

Sources : Insee - SOeS - Inrets, enquêtes

nationales transports et communication 1993-1994, transports et

déplacements 2007-2008. Stratégie nationale de mobilité

propre 2016. Data France.

|

|

La

croissance des émissions du secteur des transports est

directement liée à la sur-motorisation des ménages

et l'accroissement de la mobilité. La part des ménages

possédant deux véhicules est passée de 15

à 30% entre 1980 et 2009. Au total, les distances parcourues

ont augmenté de manière prononcée (+6%)

mais différenciée dans les territoires faiblement

urbanisés (+12% entre 1993 et 2008) et les grandes agglomérations

(-5%).

|

|

|

L’impact

des transports sur la pollution de l’air

Les

polluants atmosphériques

La pollution atmosphérique nous concerne tous, en raison

de ses causes multiples et de ses impacts sur l’environnement

et la santé. Les principaux polluants atmosphériques

nocifs sont :

- Les

particules fines PM10 et PM2,5 causées par les combustions

liées au chauffage, aux transports et aux activités

agricoles.

-

Le dioxyde d’azote (NO2) émis par les combustions

liées au chauffage et aux transports ainsi qu'à

la production d'électricité...

-

Les composants organiques volatiles (COV), des substances

que l’on retrouve dans l’industrie, le secteur

résidentiel tertiaire et les transports, par exemple

le benzène.

-

L’ozone (O3) causé par la réaction chimique

du NO2 et des COV.

De

plus, des particules secondaires qu’il est plus difficile

de mesurer et dont on méconnait les impacts sur la santé,

se créent dans l’air suite à des réactions

chimiques des gaz en présence. |

| |

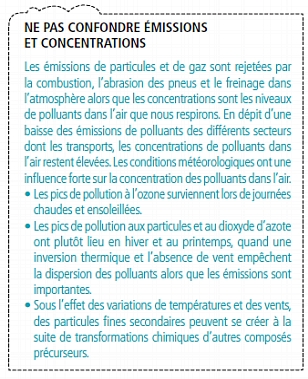

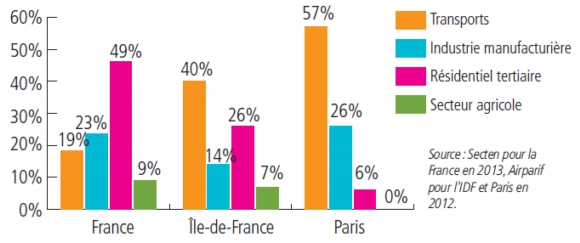

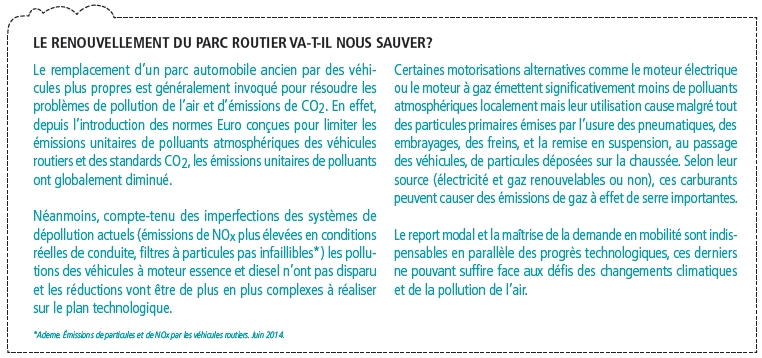

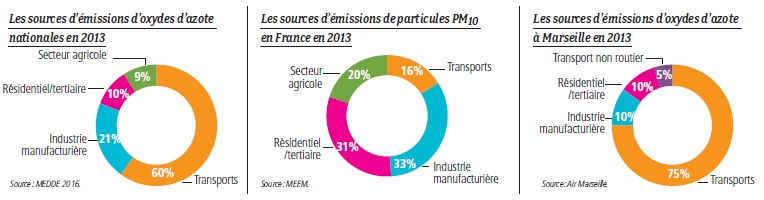

Le

poids des transports

sur les émissions de polluants

Les transports constituent la première cause des émissions

d'oxydes d'azote NOx dans les zones denses où vivent 80%

de la population et l'une des principales sources de particules

fines. |

|

L’exposition

à la pollution de l’air n’est pas uniforme

sur le territoire. La concentration de polluants et par là,

L’exposition

à la pollution de l’air n’est pas uniforme

sur le territoire. La concentration de polluants et par là,

l'exposition de la population à la pollution atmosphérique,

est plus forte dans les zones plus denses

et situées à proximité d’axes routiers

où les émissions sont plus fortes.

|

|

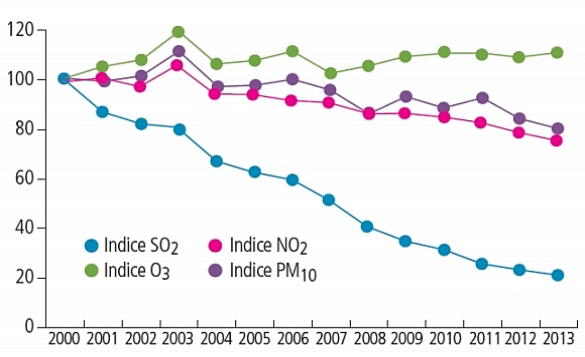

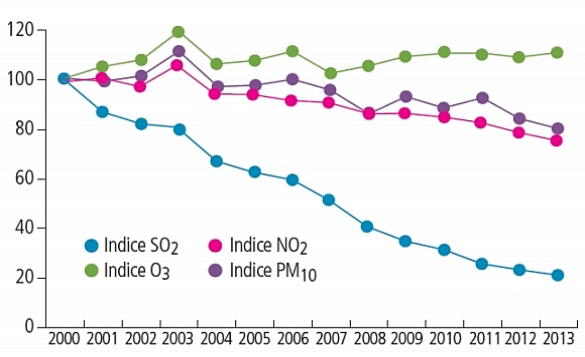

Évolution

des concentrations en SO2, NO2, PM10 et O3 sur la période

2000-2013

Source : Bilan de la qualité de l’air

en France en 2013 et principales tendances observées sur

la période 2000-2013,

CGDD (Commissariat Général au Développement

Durable), octobre 2014.

Les

zones visées par les procédures contentieuses européennes

Source : MEEM, www.developpement-durable.gouv.fr

|

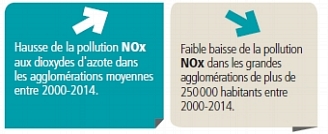

Le

poids des différents véhicules routiers

Le transport routier a une forte responsabilité dans les

émissions de polluants :

-

Les émissions de NOx des transports routiers proviennent

à 89% des véhicules qui roulent au diesel :

poids-lourds diesel 41% ; véhicules particuliers diesel

catalysés 33%, véhicules utilitaires légers

diesel catalysés 15%. Les voitures - à moteur

essence comprises - représentent donc presque la moitié

des émissions de NOx à l’échelle

nationale.

-

Les particules émises par les véhicules diesel

proviennent à 57% des voitures, à hauteur de

27% des véhicules utilitaires et à hauteur de

16% des poids lourds. Les moteurs essence émettent

également des particules fines et des oxydes d'azote.

La

pollution de l’air diminue trop lentement

Sur la période 2000-2014, les niveaux de pollution ont

diminué de façon très modeste :

-

Seule la concentration de dioxyde de soufre a diminué

significativement.

-

Les niveaux de pollution en dioxyde d’azote (NO2) ont

diminué légèrement, mais dans une proportion

inférieure aux émissions d’oxydes d’azote

(NOx).

-

La concentration des particules dans l’air a diminué

très légèrement.

-

Enfin le niveau de concentration de l’ozone (O3) a augmenté.

La

pollution de l’air sévit en France

La France ne respecte ni les plafonds de concentration de polluants

de l’Organisation Mondiale de la Santé, ni les normes

européennes. L'État français s’expose

devant la cour de justice européenne à des amendes

de 10 à 20 millions d'euros pour non-respect des seuils

de pollution en NO2 et PM10.

-

Ozone, PM10 et le NO2 : aucun seuil réglementaire européen

n’est respecté en France en 2013.

-

Plus d’un tiers des agglomérations de plus de

100 000 habitants ont eu au moins un site de mesure qui a

dépassé la valeur limite annuelle de dioxyde

d’azote (NO2) en 2013.

-

En 2011, 12 millions de personnes étaient exposés

aux dépassements des valeurs limites de concentrations

en PM10 en France

|

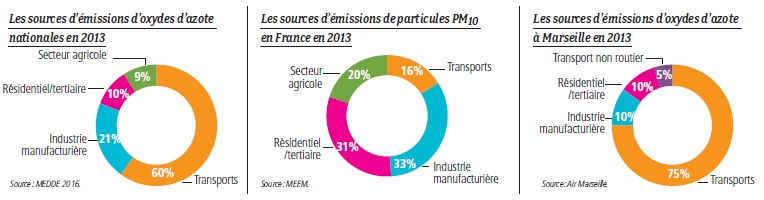

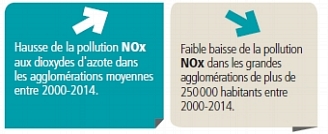

La

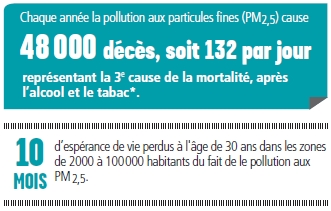

pollution de l’air : une catastrophe sanitaire

|

Des

pics de pollution à la pollution chronique

Chaque année, on constate des épisodes et des

pics de pollution à l’ozone, aux particules fines

et au dioxyde d’azote. La population est alors très

attentive à la qualité de l’air. De nouvelles

mesures ont été mises en place en 2016 pour permettre

aux collectivités d’agir plus vite en cas d’épisode

de pollution. Ces derniers représentent aussi une opportunité

d’agir de manière pérenne et acceptée

par la population contre la pollution chronique qui a le plus

d’effets néfastes sur la santé. La pollution

de l’air est la troisième cause de décès

en France. Dans les zones urbaines de plus de 100 000 habitants,

l'espérance de vie à 30 ans est réduite

de 15 mois du fait des PM2,5. Dans les zones rurales, la perte

est estimée à 9 mois d'espérance de vie

en moyenne.

|

Inégaux

face à la pollution

Nous ne sommes pas tous égaux devant les risques de la

pollution. Elle affecte les plus fragiles d’entre nous :

- Les

personnes vulnérables : les nourrissons et les enfants,

les femmes enceintes et les personnes de plus de 65 ans sont

plus fragiles face à la pollution. Des nanotubes de

carbone issus de la pollution atmosphérique ont été

retrouvés dans des poumons d’enfants de 2 mois

à 17 ans. La pollution de l’air a un impact sur

la grossesse, le poids des bébés et les naissances

prématurées. Entre 15 et 30% des nouveaux cas

d’asthme chez les enfants sont liés à

la proximité du trafic routier.

-

Les personnes sensibles - cardiaques, asthmatiques, bronchitiques,

insuffisants respiratoires - sont directement affectées

par les polluants de l’air : leurs troubles sont aggravés.

-

Les personnes à revenus modestes, qui résident

à proximité des axes routiers, sont davantage

exposées à la pollution de l’air. Le risque

de mort subite cardiaque est 38% supérieur pour une

personne habitant à moins de 50 mètres d’un

axe routier. Les nuisances sonores auxquelles ces personnes

sont plus exposées augmentent également les

risques de stress, de troubles de sommeil, de troubles cardiovasculaires,

de baisse des performances cognitives.

-

La double-peine : l'exposition plus forte des personnes modestes

à la pollution voit ses effets démultipliés

par les inégalités socio-économiques

auxquelles ces personnes font déjà face. Ainsi,

une personne de classe modeste est trois fois plus exposée

au risque de décès lors d’un pic de pollution.

Le cumul des facteurs à risques - exposition à

la pollution dans le travail ou l’alimentation par exemple

-, couplé aux conditions de vie, expliquent ce surcroit

d’inégalités. Au-delà des nécessaires

études d'impact environnemental, la réalisation

d'une Évaluation d'Impact en Santé est recommandée

en amont des projets de toute sorte pour anticiper et valoriser

leurs impacts sur la santé et les inégalités.

Sources

: France Santé Publique 2016. MEEM Bilan - Qualité

de l’air en France en 2014. |

|

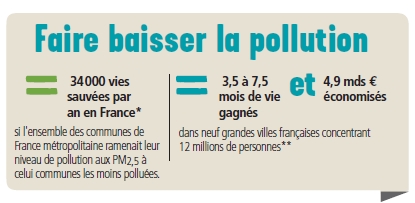

*

Impacts sanitaires de la pollution de l'air en France : nouvelles

données et perspectives 2016 Santé Publique France

(Fusion de l’Institut national de prévention et d’éducation

pour la santé (Inpes), l'Institut de veille sanitaire (InVS)

et l'Établissement de préparation et de réponse

aux urgences sanitaires (Eprus).

** Étude Assessing the link between air pollution and heart

failureanglo-saxonne. http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)60898-3/abstract

***Par Pr V. L. Feigin, de l'Université de technologie

d'Auckland The Lancet Neurology. 2015. |

|

Qui

paiera la facture ?

La pollution de l’air a un coût astronomique pour

la société, chiffré à plus de 100

milliards d’euros par an par une commission d’enquête

du Sénat en 2015. La prise en charge des soins et des

hospitalisations liés à la pollution de l’air

coûte à elle-seule entre 0,9 à 1,8 milliards

d’euros par an au système de soin.

|

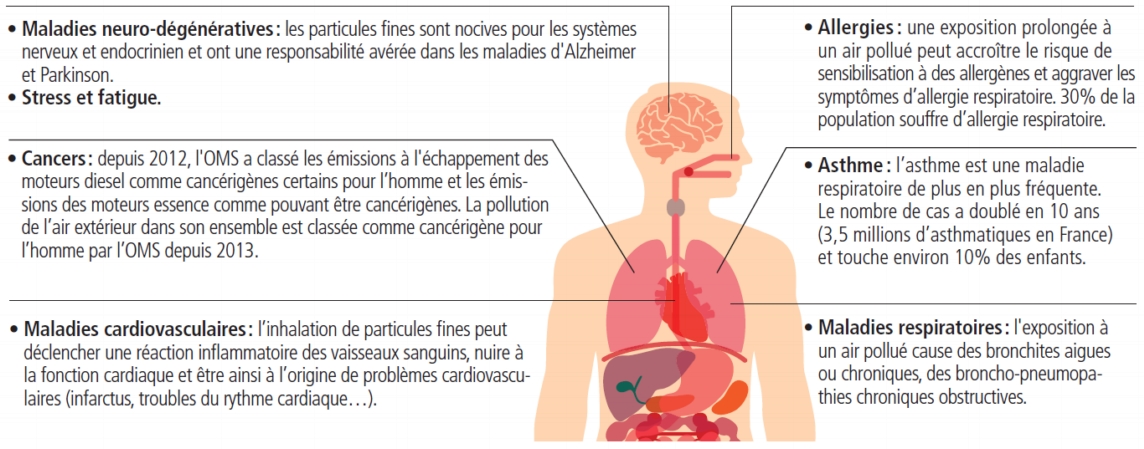

La

pollution de l'air chronique, cause de maladies

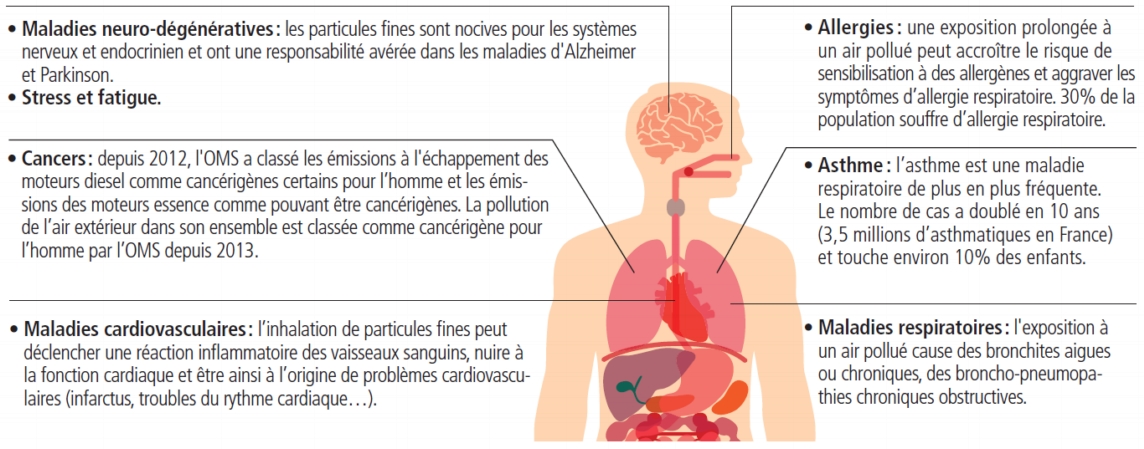

La

pollution de l'air chronique, cause de maladies

Les particules, l’ozone et les oxydes d’azote

ont une responsabilité avérée dans les maladies

respiratoires, les maladies cardiovasculaires et certains cancers.

La baisse des niveaux de pollution de l’air constitue l’un

des leviers d’action majeurs pour la prévention des

maladies respiratoires, cardiovasculaires et des cancers en France.

|

©

Frédéric BISSON

|

Les

interactions entre climat et pollution de l'air

Les émissions de GES et les polluants atmosphériques

sont respectivement responsables de deux phénomènes

aux conséquences très différentes : le

réchauffement de l’atmosphère bouleverse

l’équilibre climatique et la pollution de l’air

est une catastrophe sanitaire. Néanmoins, ces fléaux

sont étroitement liés par leurs causes, et parfois

même dans leurs effets :

-

Les secteurs du chauffage, des transports, de l’industrie,

compte tenu de leur dépendance actuelle aux énergies

fossiles, sont très émetteurs de polluants

atmosphériques et de GES. L’agriculture contribue

aux deux phénomènes en raison de sa consommation

d’engrais azotés notamment.

-

Certains polluants atmosphériques comme l’ozone

et les particules de suie, émis par les véhicules

diesel ont des effets sur les changements climatiques, en

plus d'effets sanitaires directs.

-

En réchauffant l’atmosphère, les effets

des changements climatiques se feront également ressentir

sur la concentration en ozone dont l’impact sur la

santé est considérable.

Agir

à la source permet donc d'améliorer la qualité

de l'air au niveau local tout en ayant un impact global sur

les changements climatiques. Certaines mesures climatiques ont

pu se révéler contre-productives sur le plan de

la qualité de l’air par le passé (le bonus-malus

automobile a contribué à diésélisé

le parc automobile en étant modulé en fonction

des émissions de CO2 /km seulement par exemple10), une

grande vigilance doit être de mise à l’avenir

pour adopter une approche intégrée air-climat

dans la transition énergétique. Ce doit être

le cas au niveau local dans la définition des politiques

et mesures qui seront décidées dans le cadre des

schémas et PCAET.

*Source:

France Santé Publique 2016.

** Résultats du projet Alphekom portant sur Bordeaux,

Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Paris, Rouen, Strasbourg et

Toulouse.

|

| INSPIRATION

: Participez à la tendance européenne ! |

|

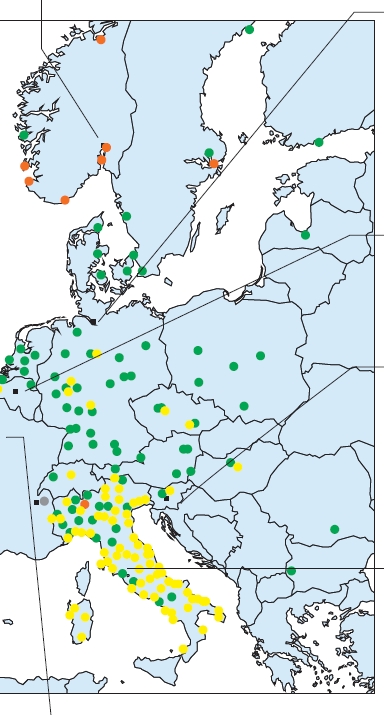

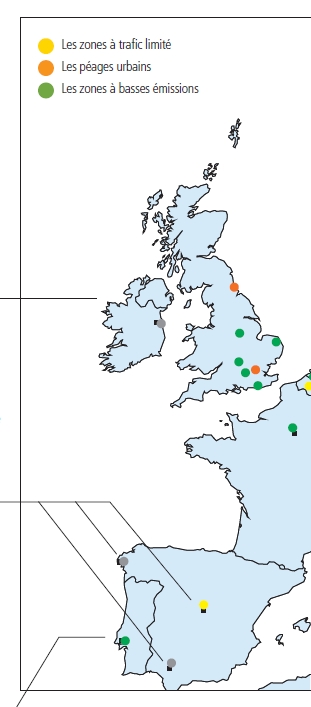

Libérer

la ville de la voiture : Les villes européennes sont en

bonne voie !

Un nombre croissant de villes européennes, petites ou grandes,

a décidé de tourner la page de l’essor automobile

en ville pour diminuer les nuisances liées à la

circulation routière dans les aires urbaines et favoriser

le report modal. Si elles ont conclu à cette nécessité,

la mise en oeuvre concrète s’est faite de manière

très différente d’une ville ou d’un

pays à l’autre et selon des objectifs variés.

Ainsi, la sécurité routière et l'épanouissement

des enfants semblent avoir été l'élément

déclencheur dans le rééquilibrage du partage

de l’espace public aux Pays-Bas alors que les villes allemandes

ont été davantage motivées par les nuisances

sonores et la pollution de l’air dans la mise en oeuvre

des zones à basses émissions. Les villes italiennes,

particulièrement soucieuses de protéger leur patrimoine

historique des suies, ont créé les zones à

trafic limité. Certaines métropoles comme Londres

ou Stockholm ont introduit des péages urbains pour diminuer

la congestion. La France est le 4e pays européen où

l'on se déplace le plus en voiture ou en moto, derrière

la République Tchèque, la Slovénie et la

Lettonie (Gallup-Eurobaromètre 2011), mais la répartition

modale des déplacements varie d’une ville à

l’autre et certaines collectivités sont à

l'avant-garde. Voici quelques exemples qui annoncent des évolutions

positives pour le climat, la santé et la qualité

de vie. |

|

Oslo,

Norvège

Oslo va interdire tous les véhicules diesel en centre-ville

dès 2017 sur l’intégralité de la voirie

locale en vue de bannir toutes les voitures thermiques du centre-ville

et de réduire de 50% les émissions de gaz à

effet de serre d’ici 2020. La ville prévoit aussi

une centaine de kilomètres de pistes cyclables supplémentaires,

la suppression de nombreuses places de parkings en surface et

un péage additionnel au péage urbain existant pour

limiter la circulation et la congestion pendant les heures de

pointe. |

|

|

|

En

Allemagne

Il y a une soixantaine de zones à basses émissions

en Allemagne. En Rhénanie du nord et en Westphalie tous

les véhicules diesels antérieurs à 2011 sont

interdits dans les zones vertes. Au total, 500 000 véhicules

sont concernés par l'interdiction. 28 des villes de plus

de 100 000 habitants ne sont pas encore couvertes par une zone

à basses émissions en Allemagne.

Hambourg

Hambourg a décidé de bannir la voiture sur différentes

artères pour la faire disparaître totalement du centre-ville

d’ici à 2034. La ville sera bientôt maillée

d’un réseau de voies piétonnes et cyclables

reliant tous les parcs de la ville et recouvrant 40% de sa superficie.

Bruxelles,

Belgique

Connue pour ses embouteillages, Bruxelles est passée au

rang de première ville piétonne grâce à

l’extension de son hyper-centre piéton en 2015, sur

le principal axe de circulation Nord-Sud. À l’issue

de la phase d’expérimentation, la commune a décidé

de pérenniser la mesure en revoyant certaines de ses modalités

pour mieux tenir compte de flux de circulation et de l'avis des

commerçants.

Ljubljana,

Slovénie

La ville de Ljubljana a pris le virage de la piétonisation

il y a 10 ans en fermant complètement son centre-ville

aux voitures, occasionnant une véritable transformation

des rues : la part modale de la voiture est passée de 47%

en 2003 à 19% en 2013, la marche à pied devenant

le premier mode de déplacement dans le centre. Les émissions

de particules de suie ont chuté de 70% suite à la

requalification de l’avenue principale en centre piéton,

tandis que le soutien de la population est quasi unanime (92%).

En

Italie

Une quarantaine de zones à trafic limité ont été

mises en place depuis la fin des

années 1980 pour limiter fortement la circulation routière

en réservant l’accès au centre-ville aux résidents,

aux services d’urgence et aux transports en commun. Dans

les petites, moyennes et grandes villes concernées, la

mise en oeuvre de cette mesure est allée de paire avec

l’essor du vélo et de la marche à pied. |

|

Grenoble

En 2015, la métropole de Grenoble a lancé en 2015

son opération Métropole Apaisée avec la réduction

généralisée des vitesses en ville à

30 km/h dans 43 des 49 communes. L’aménagement d’un

réseau express vélo (REV) est prévu pour

conforter ses actions pour la qualité de l’air. Une

agence de mobilité a été créée

en ville pour mettre à disposition des habitants des conseils

en mobilité, et a été déclinée

de manière virtuelle avec la création d’un

système d’information multimodal et en temps réel. |

Paris

La capitale a adopté en 2015 un plan anti-pollution visant

à restreindre progressivement la circulation des véhicules

les plus polluants d’ici à 2020 et un plan vélo

ambitieux. Devant le succès de la transformation des voies

sur berges de la rive gauche en 2013, la ville poursuit également

la piétonisation sur la rive droite où circulent chaque

jour des milliers de voitures. La mairie ambitionne également

de passer la moitié de la voirie parisienne à 30 km/h

d’ici la fin de 2016. |

Lisbonne, Portugal

Lisbonne a mis en oeuvre une zone à basses émissions

où les véhicules les plus polluants sont interdits.

La concentration de PM10 a diminué de 16% en moyenne entre

2011 et 2012, ce qui a permis de passer en deçà des

plafonds réglementaires dans cette zone centrale de la capitale

ibérique. Le nombre de jours de dépassement de la

limite en PM10 est passé de 113 jours en 2011 à 75

jours en 2012 et 32 jours en 2014. Les effets des zones à

basses émissions sont immédiats.

|

|

Dublin,

Irlande

Dublin a décidé de faire la part belle aux transports

en commun et aux mobilités actives en interdisant à

tous les véhicules de circuler en centre-ville d’ici

à 2017. Dans une ville connue pour la difficulté

de circuler à pied ou en vélo, en raison notamment

d’une forte congestion routière (Tom Tom trafic place

Dublin au 10e rang mondial des villes les plus congestionnées),

cette nouvelle politique volontariste est bien accueillie.

Madrid,

Espagne

Le nouveau plan de mobilité de la capitale espagnole a

pour objectif la piétonisation

progressive du centre-ville d’ici à 2020. Marid a

décidé d’activer plusieurs leviers en augmentant

les tarifs du stationnement et en abaissant les limitations de

vitesses. Surtout, les véhicules motorisés (notamment

les deux-roues motorisés) des non-résidents ont

été interdits de circulation, sauf sur certains

horaires, pour atteindre l’objectif d’une baisse d’un

tiers du trafic routier dans le centre-ville. Enfin, les voies

de bus en site propre gagnent du terrain.

Pontevedra,

Espagne

En 1999, le maire de Pontevedra a décidé de fermer

le centre-ville aux voitures et de requalifier l’espace

public au profit des piétons. Cette politique a porté

ses fruits puisqu’aujourd’hui 66% des déplacements

sont effectués à pied ou à vélo et

le trafic routier a baissé de 90%. Le nombre d'accidents

a été divisé par 3 entre 2000 et 2014. La

pollution atmosphérique a baissé de 61% et les émissions

de CO2 de 66%.

Séville,

Espagne

Séville est la démonstration même que le développement

rapide et massif du vélo en ville n’est pas réservé

qu’aux pays nordiques. En 2010, l’aménagement

de 120 km d’infrastructures cyclables réalisé

pour un coût de 53 millions d’euros pour la ville,

a entrainé un report modal important, composé pour

un tiers d'automobilistes mais aussi d'anciens motards (5,4%).

Le vélo est utilisé dans 7% des déplacements

en 2013, contre 0,5 en 2006. |

|

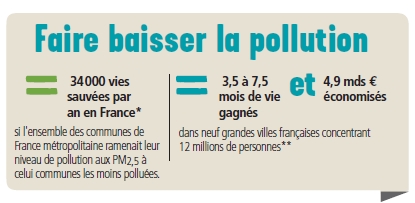

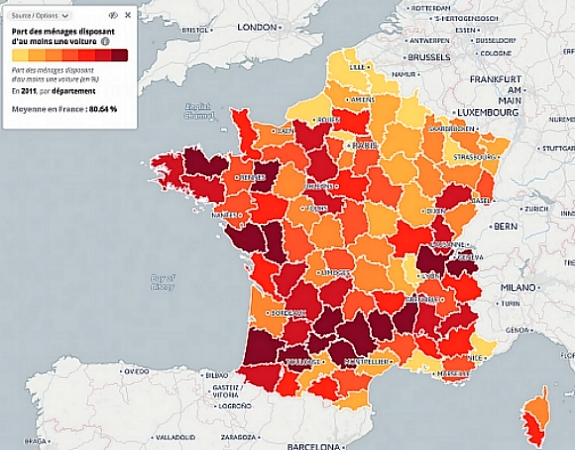

Taux de motorisation des ménages dans les

départements de France

Source : http://map.datafrance.info

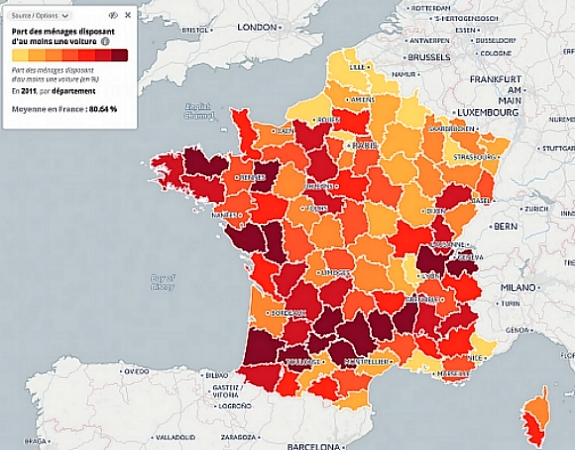

Parts modales des déplacements domicile-travail

|

Pourquoi

pas nous ? Le retard et le potentiel français

Quelle

place prend la voiture en France ?

Dans le coeur des gens

Même si la population reste globalement attachée

à la voiture, le regard et les usages évoluent,

notamment chez les jeunes générations dont le

taux de détention du permis de conduire a cessé

de progresser pour redescendre, en 2012, en deçà

du niveau de 1992 / 76% chez les 18-29 ans en 2012.

Les sondages réalisés ces dernières années

sont éclairants sur l’attachement des gens à

la voiture. Plus des deux-tiers d’entre eux :

-

Veulent diminuer la place de la voiture en ville.

-

Aimeraient combiner plus facilement voiture et les autres

modes de transports.

-

Sont prêts à utiliser leur voiture différemment

: autopartage, covoiturage.

-

Pensent que la voiture est très nuisible à l’environnement.

- Cherchent

avant tout à faire des économies pour tout ce

qui concerne leur véhicule.

Dans l'équipement des ménages

Le taux de motorisation des ménages, certes encore très

élevé, a tendance à diminuer, surtout dans

les métropoles. À l’échelle nationale,

19% des ménages n’ont pas de voiture, un taux qui

s’élève à 67% en Île-de-France

et tombe à 13% en Poitou-Charente. Plus la ville est dense,

moins la population est équipée de véhicules

motorisés mais les villes moyennes ne sont pas toutes dans

la même situation. Ainsi à Chambéry, un quart

des ménages n’a pas de voiture, tout comme 31% des

ménages de Sedan.

Dans

les villes moyennes, 42% des ménages possèdent au

moins deux véhicules contre 29% dans les grandes agglomérations.

Le taux de motorisation est aussi largement lié au revenu,

à l’âge du chef de ménage,

à la catégorie socioprofessionnelle, aux zones d’habitation

et au nombre de personnes composant le ménage. L’âge

moyen de l’acheteur d’une voiture neuve augmente d’année

en année pour s’élever à 54 ans en

2015.

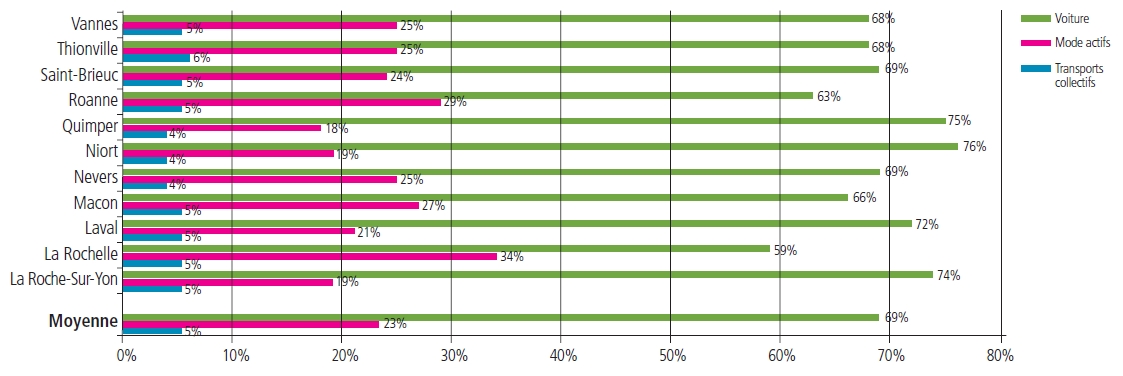

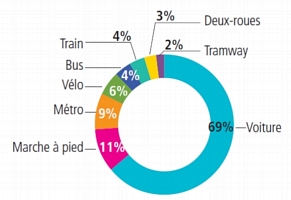

La

voiture individuelle est choisie dans 69% des déplacements

domicile-travail (INSEE) |

|

Dans

les déplacements, selon les villes

La voiture est utilisée dans 65% des cas de déplacement

local pour des raisons de confort, de flexibilité horaire,

mais aussi de gain de temps. Or, 50% des trajets faits en automobile

en ville sont inférieurs à 3 km, 15% sont inférieurs

à 500 m. Sur des distances aussi courtes, les véhicules

sont particulièrement polluants, le moteur n’ayant

pas le temps de se réchauffer et d'autres modes déplacement

sont plus pertinents et plus rapides.

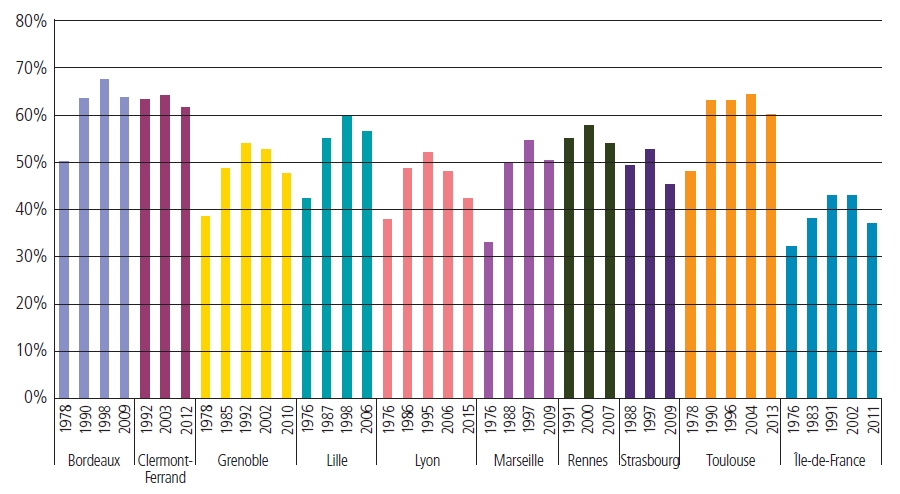

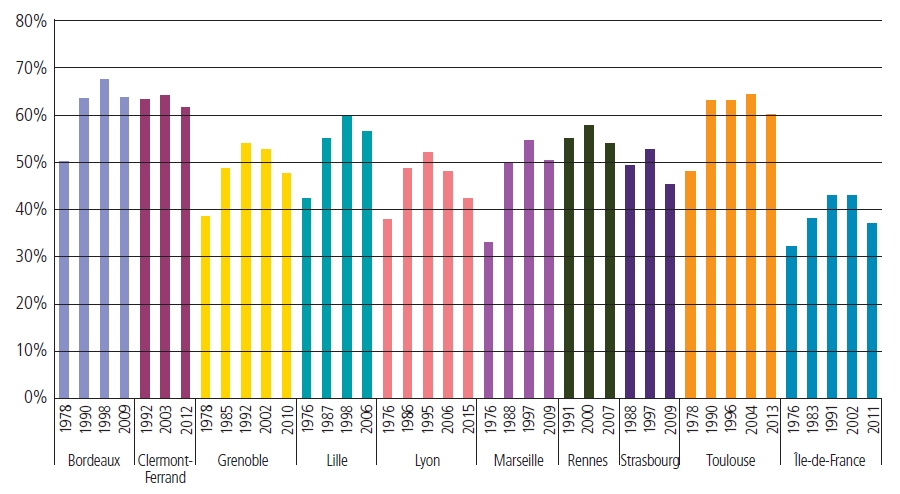

La part de la voiture dans les déplacements est passée

en dessous de 50% dans certaines grandes agglomérations

comme Strasbourg, Lyon et Grenoble, tandis qu’elle reste

prépondérante dans d’autres grandes villes

comme Lille (56%), Rennes (54%) Marseille (50%).

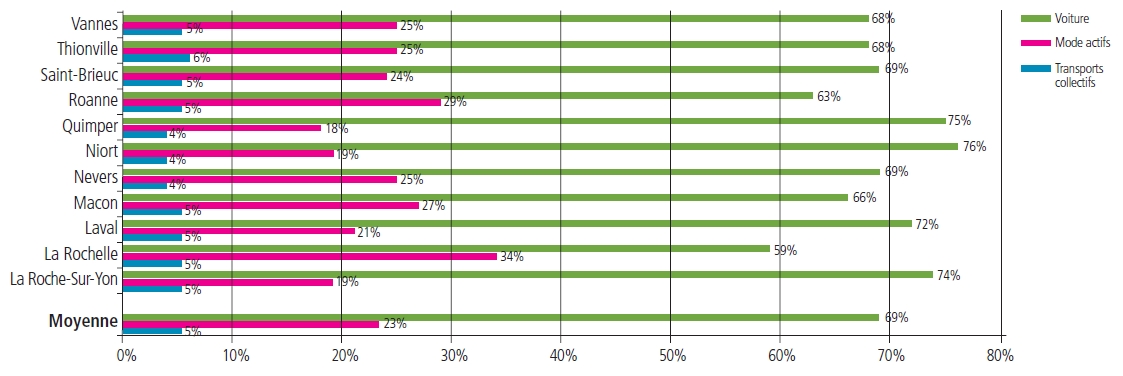

Dans les villes moyennes, la place de la voiture est particulièrement

ancrée, étant encore utilisée dans 69% des

déplacements en moyenne, la marche à pied représentant

23% des déplacements, les transports en commun 5% et le

vélo et les deux roues motorisés 2% respectivement.

La part modale de la voiture se situe encore au-dessus de 70%

dans plusieurs villes moyennes comme Albi, Quimper, Niort…

Mais dans certaines villes comme La Rochelle, elle est en-deçà

de 60%.

Part

modale de la voiture dans les agglomérations moyennes

Source : CEREMA, enquêtes ménages

déplacements dans les villes moyennes, 2014.

|

|

Et

petit à petit, dans les faits… les villes changent

Évolution

de la part modale de la voiture dans les grandes agglomérations

Source : CEREMA,

DT ec TV.

|

|

D’un

côté, l’utilisation de la voiture baisse à

un rythme soutenu dans différentes agglomérations

et devance même parfois les politiques de mobilité

durable.

- À

Paris, le trafic automobile a diminué de 30% entre

2001 et 2014 grâce notamment aux nouveaux tramways,

à la régulation du stationnement et au système

de vélos en libre-service.

- La

tendance est similaire à Lyon où la part modale

de la voiture dans les déplacements est descendue sur

l’aire métropolitaine de 58 à 53% et de

35 à 26% sur le centre de l’agglomération

- communes de Lyon et Villeurbanne - entre 2006 et 2015. Dans

cette zone, le taux de motorisation des ménages est

passé de 0,93 à 0,75, soit une baisse de 20%

en moins de 10 ans.

De

l’autre, un certain nombre d’agglomérations

ont fait marche arrière sur la mobilité durable

depuis les élections municipales en 2014 :

-

9 villes ont remis en cause leur projet de transports collectifs

en site propre.

- 6

villes ont supprimé des couloirs réservés

aux bus ou aux cyclistes.

- 8

villes ont rendu le stationnement gratuit.

- 10

villes ont restauré des parkings en centre-ville sur

des espaces piétons.

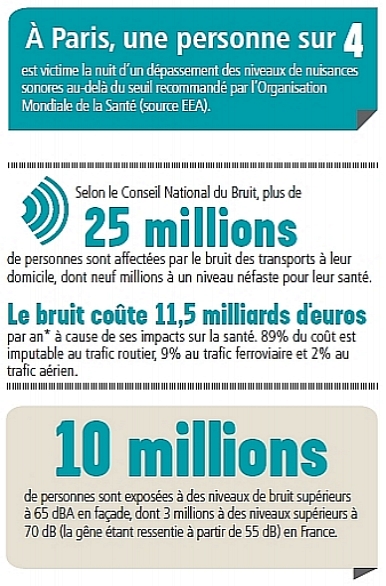

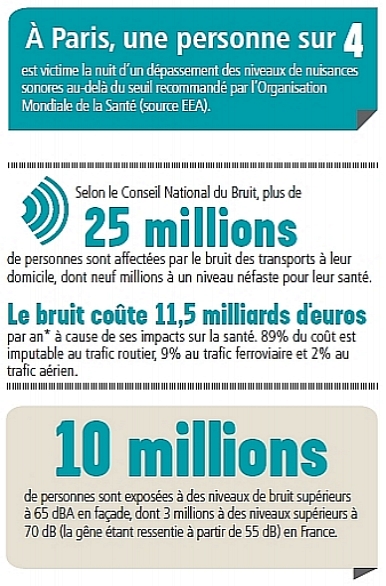

Une

ville avec moins de trafic routier est apaisée

Les transports routiers sont fortement responsables des nuisances

sonores et des effets sur la santé associés. Les

transports constituent en effet la première source de bruit

dans la ville et sont sources d’impacts sur l’audition,

la qualité du sommeil, les facultés d’apprentissage,

les maladies cardiovasculaires, le stress. Selon une étude

de l’Observatoire régional de santé Île-de-France

et Bruitparif, les Franciliens perdent chaque année 75

000 années de vie en bonne santé rien qu’à

cause du bruit des transports. Cette catastrophe sanitaire a aussi

un coût : 3,8 milliards d’euros par an !

La rue aux enfants

Alors que l’espace de vie des enfants est limité

du fait des insécurités routières en ville,

ralentir voire restreindre la circulation routière tout

en requalifiant l’espace public au profit d'usages variés

de la voirie - piétonisation, espaces verts - se fait au

bénéfice des enfants qui disposent alors d'un espace

apaisé et sécurisant pour les parents et propice

à leur développement personnel.

Toutes les villes sont désormais à un tournant

Si la voiture ne peut être entièrement bannie des

villes, la mobilité durable ne peut rester l’apanage

des seules grandes agglomérations et des métropoles

dont les capacités financières ont permis d’investir

dans les projets des transports collectifs lourds : métros,

tramways, RER.

Les agglomérations et les villes moyennes ont pour défi

de requalifier l’espace urbain au profit des mobilités

alternatives à la voiture individuelle, de rapprocher le

périurbain des pôles générateurs de

déplacements, grâce à un urbanisme plus dense

et axé sur la mixité fonctionnelle et les stations

de transports publics et les gares.

Agir pour la qualité de l’air et contre les changements

climatiques au niveau local en choisissant de modérer la

circulation routière concourt à rendre la ville

plus calme, moins congestionnée et à protéger

l’environnement. |

|

Les villes Respire de

demain : agir sur la mobilité et les transports pour

faire face à l'urgence sanitaire et climatique

Basé en large partie sur le transport

routier, notre modèle de transports est à bout

de souffle : premier secteur d'émissions de gaz à

effet de serre en

ville et l'une des principales causes de pollution de l'air,

la prédominance du tout voiture a un coût élevé

pour les acteurs économiques, les citoyens et la collectivité

toute entière. Fort heureusement, les collectivités

territoriales disposent d'un nombre croissant d'outils pour

agir à la source et modérer la place des véhicules

motorisés et polluants au profit des mobilités

alternatives, qu'elles soient actives comme le vélo et

la marche à pied ou collectives et partagées.

Comment assumer ses responsabilités tout en bâtissant

des villes où il fait bon respirer en emportant le soutien

de la population locale ? Les solutions favorables au report

modal ne manquent pas. Elles n'attendent que vous pour être

concrétisées dans les territoires !

|

Le

Réseau Action Climat-France

Association spécialisée sur le thème des

changements climatiques, regroupant 15 associations nationales

de protection de l’environnement,

de solidarité internationale, d’usagers des transports

et d’alternatives énergétiques, elle est

le représentant français

du Climate Action Network International, fort de 900

associations membres dans le monde.

Les

missions du rac sont :

-

Suivre les engagements et les actions de l'État et

des collectivités locales en ce qui concerne la lutte

contre les changements climatiques.

-

Dénoncer les lobbies et les États qui ralentissent

ou affaiblissent l'action internationale.

-

Proposer des politiques publiques cohérentes avec les

engagements internationaux de la France

|

Les

villes Respire de demain

Les

villes Respire de demain

Rédactrice

: Lorelei Limousin, responsable des politiques de transports

au Réseau Action Climat France

Graphisme : solennmarrel.fr

Remerciements

:

Aux membres du Comité de pilotage pour leurs précieux

conseils.

Aux experts du service de la Qualité de l'air et

du service Transports et mobilités de l'Ademe ainsi

qu'aux membres du Réseau Action Climat pour leur

relecture attentive.

|

| |

Les

villes Respire

de demain |

|

Comité de pilotage :

Mohamedou

Ba, Marie Pouponneau, Ademe

Silvano Domergue, Stéphane Taszka, Commissariat Général

au Développement Durable

Marie Molino, Groupement des Autorités Responsables

des Transports

Bernadette Humeaux, Fédération Française

des Usagers de la Bicyclette

Marie Larnaudie, Plaine Commune

Charlotte Marchandise, ville de Rennes, réseau des

villes-santé de l'OMS

Experts

du service de la Qualité de l'air et du service Transports

et mobilités de l'Ademe :

Nathalie

Martinez et Bertrand-Olivier Ducreux

Membres

du Réseau Action Climat :

Morgane

Creach, Charlotte Isard, Meike Fink

Bruno Gazeau, Fédération Nationale des Associations

d'Usagers des Transports

Olivier Schneider, Fédération Française

des Usagers de la Bicyclette |

|

|

|

|

|

|

|

![]() Les villes Respire de demain

Les villes Respire de demain